2025-02-28 東京大学

発表のポイント

- 今回の実験で、不活性ガスの代表格であるヘリウムが、少なくとも5万気圧以上の高圧下では、鉄と化合物を作ることを発見しました。

- 高圧高温下で合成した鉄-ヘリウム化合物は、常圧常温で回収できることも明らかになりました。

- ハワイなどのマントル深部由来のホットスポット火山ではマグマ中に始原的なヘリウムの同位体(3He)が多く含まれることから、マントル深部に未分化な物質が存在すると議論されてきましたが、今回の発見はそのような始原的なヘリウムがコアに多く含まれていることを示唆しています。

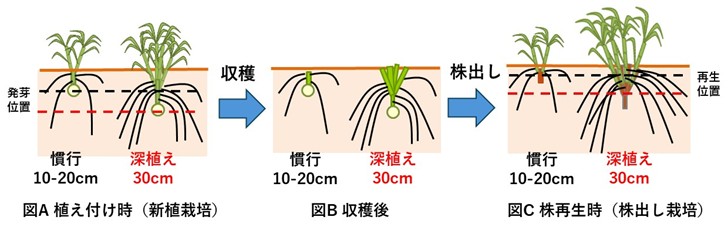

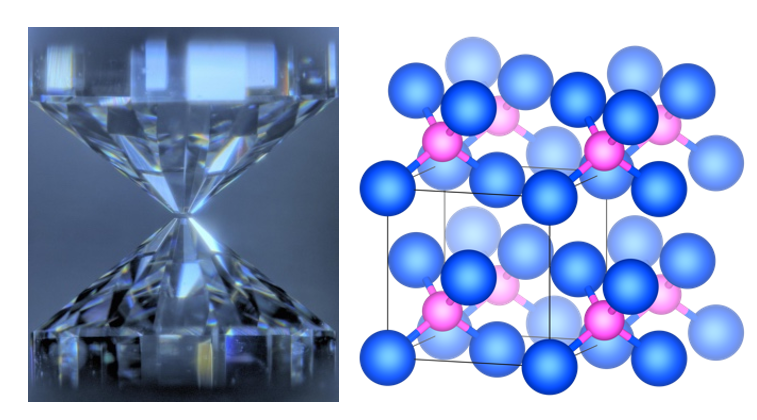

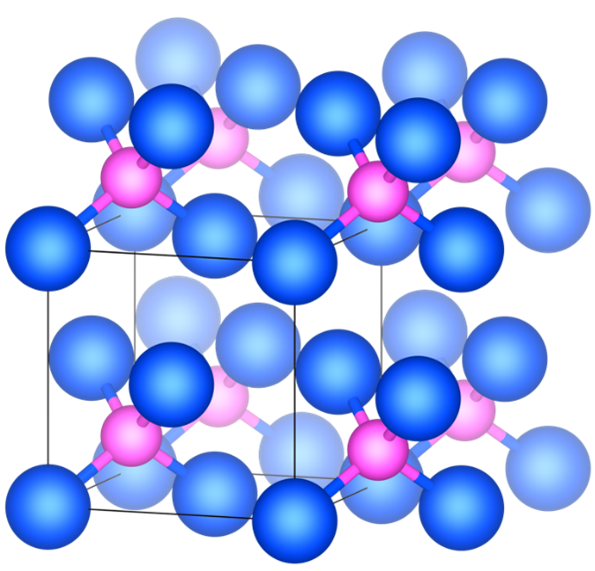

地球深部の環境を実現するダイヤモンドアンビルセル装置(左)と

高圧高温下で合成された鉄-ヘリウム化合物(fcc FeHe0.25)の結晶構造(右)

発表概要

東京大学大学院理学系研究科地球惑星科学専攻の竹澤春樹大学院生と廣瀬敬教授を中心とした研究グループは、大型放射光施設SPring-8(注1)のX線と北海道大学の同位体顕微鏡(注2)を利用して、高圧下でヘリウムが鉄と化合物を作ることを発見しました。また、台湾国立中央大学のHsu教授による理論計算により、鉄-ヘリウム化合物の結晶構造(図1)、磁性、結合状態などが明らかにされました。

一般にヘリウムなどの貴ガスは化学反応をほとんど起こさないとされています。特に、貴ガスの代表格であるヘリウムの化合物はほとんど知られていません。しかし今回、SPring-8の高輝度X線を利用し、5万気圧と1000ケルビン以上の高圧高温下で鉄とヘリウムの化学反応を調べたところ、鉄原子の隙間にヘリウムが入った結果、鉄の格子体積が大きく膨張することがわかりました。また、北海道大学の同位体顕微鏡で、鉄中に実際にヘリウムが含まれていることが確認されました。今回得られた、鉄中のヘリウムの存在量は最大で重量で3.3%(およそ鉄2原子に対しヘリウム1原子)にもなります。

高圧下でヘリウムが鉄と化合物を作ることは、地球形成時に大量のヘリウム(特に3He)が金属コアに取り込まれた可能性を示しています。ハワイをはじめとするホットスポットと呼ばれる火山で特異なヘリウムの同位体比(高い3He/4He比)が観測されることから、マントル深部には脱ガスを経験していない始原的な物質が存在するとされてきました。しかし今回の研究成果は、そのような3Heはコア由来である可能性が高いことを示しています。

図1:本研究で合成された鉄-ヘリウム化合物の結晶構造の一例(fcc FeHe0.25)

青色の球が鉄原子、ピンク色の球がヘリウム原子、黒色の線がfcc構造の単位格子を表す。

発表内容

背景

ヘリウムをはじめとする貴ガスは化学的に極めて安定な元素とされていますが、高圧下で特にキセノンはさまざまな化合物を作ることが知られています。一方、貴ガスの代表格であるヘリウムの化合物は高圧下でもほとんど知られていません。金属元素との化合物としては過去にNa2Heが100万気圧以上の超高圧下で合成されたことがあるに過ぎませんでした。

ヘリウムの同位体比(3He/4He比)は地球深部に存在する始原的物質のトレーサーとして用いられて来ました。放射性壊変(アルファ壊変)の産物である4Heに対し、3Heは惑星内部で生成されることがない、地球形成時に獲得された始原的な同位体です。ハワイなどのホットスポット火山で採取される海洋島玄武岩は、高いヘリウム同位体比を示すことが知られています。ホットスポットはマントル深部から発生した高温の上昇流に由来するため、それは下部マントルに始原的な物質が存在することの証拠とされてきました。しかし近年、ヘリウム同位体比がタングステン同位体比(182W/184W比)と相関があり(Mundl et al., 2017 Science)、高い3He/4He比を持つ海洋島玄武岩はコア由来とされる低い182W/184W比を持つことから、3Heもコアに起源を持つという議論があります。ただし、過去の実験で報告された液体金属鉄中のヘリウム量は最大でわずか7ppmに過ぎませんでした(Bouhifd et al., 2013 Nature Geoscience)。

地球のマントル深部に溶融を経験していない始原的な物質が存在するかどうかは、地球形成時に地球を覆っていたとされるマグマオーシャンの規模(深さ)や、その後のマントルの対流運動や進化を理解する上で極めて重要な意味を持ちます。そこで今回、金属鉄を主体とするコアにヘリウムが取り込まれた可能性を検証するため、5万気圧から54万気圧の圧力範囲で鉄とヘリウムの化学反応を確かめる実験を行いました。

研究内容

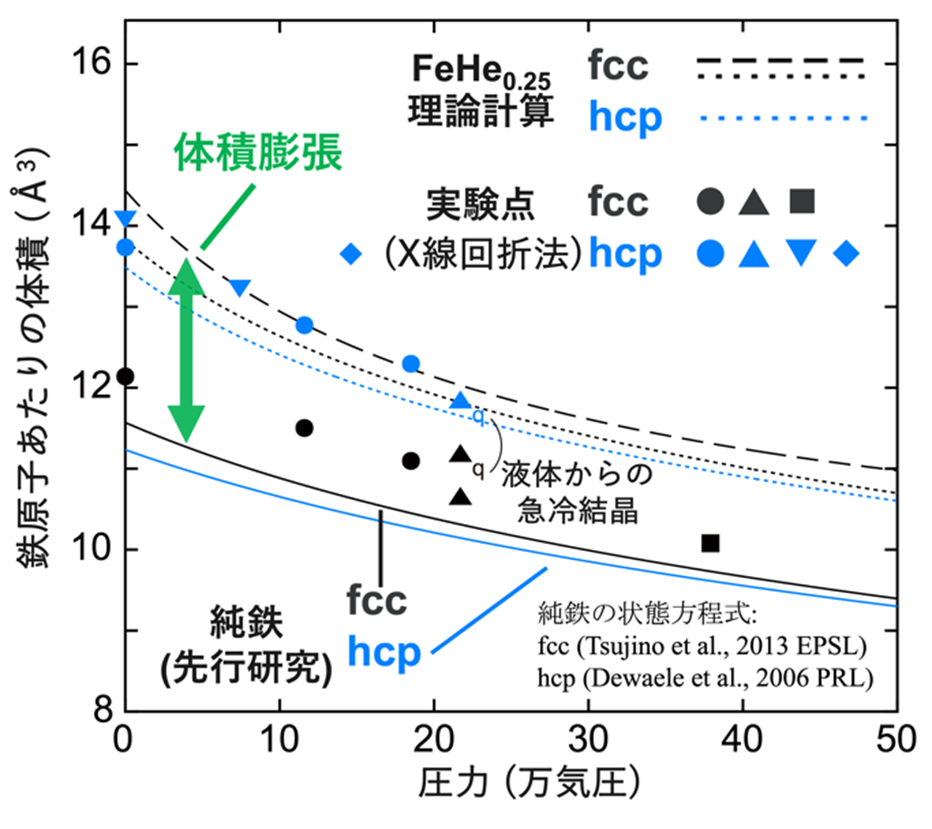

本研究では、大型放射光施設SPring-8のビームラインBL10XUにおいてX線回折測定をしながら、レーザー加熱式ダイヤモンドアンビルセル装置(注3)を使って、鉄とヘリウムを試料とした高圧高温実験を行いました。高圧下で加熱する前は固体の純鉄とヘリウムのみが確認されましたが、加熱中および加熱後の鉄の結晶格子体積は純鉄と比較して4~30%膨張していることがわかりました。これはヘリウム原子が鉄原子の間に侵入し、鉄と鉄の原子間距離を広げたことによる(つまり、鉄-ヘリウム化合物が形成された)と考えられます。鉄の体積膨張は面心立方構造(fcc)(図1)、六方最密充填構造(hcp)の両方について観察されました。体積膨張から見積もられた鉄中のヘリウム量はFeHe0.05からFeHe0.48(重量で0.4から3.3%)でした(図2)。さらに、高圧下で合成された鉄-ヘリウム化合物が、fcc、hcp構造相共に、常圧常温に回収できることも確認されました。

図2:本研究で見られた鉄-ヘリウム化合物の体積と純鉄の体積の比較

実験点と実線との差が鉄格子の体積膨張を表している(青色がhcp構造、黒色がfcc構造の結果を示す)。

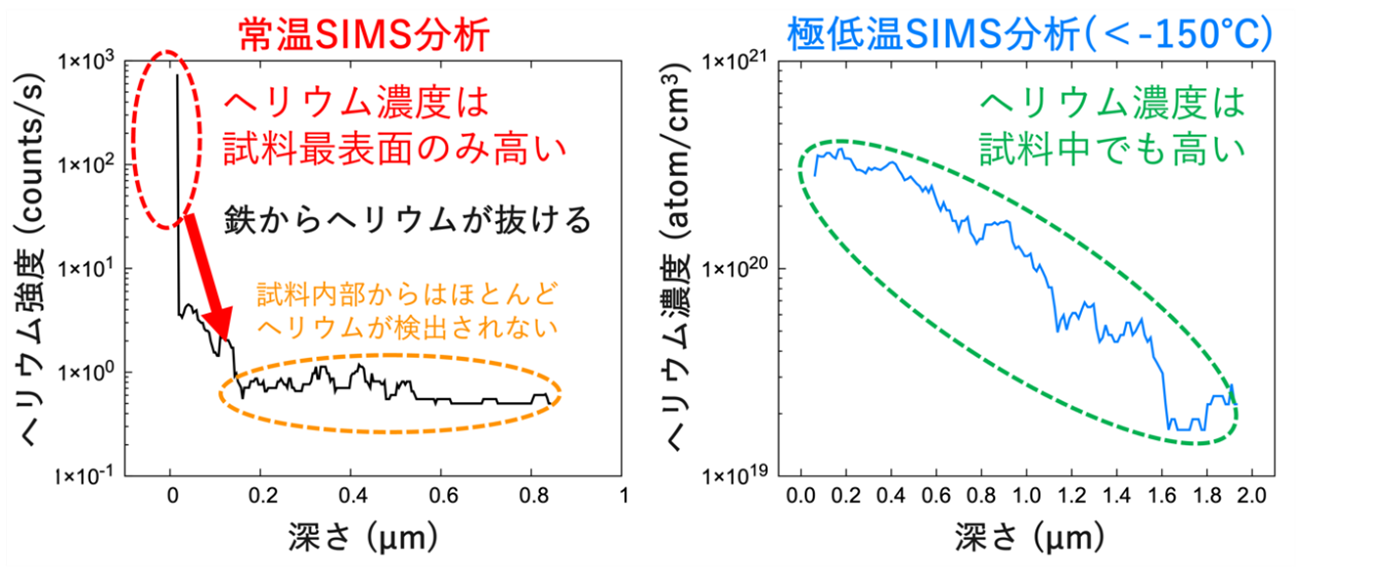

そして、回収した試料につき、北海道大学の同位体顕微鏡を用いた、二次イオン質量分析法によるヘリウムの定量分析を行いました。初めに試料温度を制御しない条件で分析したところ、試料の表面から強いヘリウムの信号が見られましたが、試料内部においてはヘリウムの信号がほとんどありませんでした(図3左)。これはイオンビームが照射され、試料温度が上昇したことにより、鉄からヘリウムが抜けてしまったことを示唆しています。一方、液体窒素を用いた極低温下での分析では、鉄からヘリウムが抜けることなく、ヘリウムの定量分析に成功しました(図3右)。このように、高圧下におけるX線回折測定、回収試料の二次イオン質量分析法によるヘリウムの直接分析の両方で、鉄-ヘリウム化合物の合成が確認できました。本研究ではさらに理論計算によって、鉄-ヘリウム化合物の結晶構造(ヘリウムの位置)、安定性、磁性などを調べ、実験をサポートする結果を得ました。

図3:二次イオン質量分析法(SIMS)で測定された、回収された鉄-ヘリウム化合物のヘリウムの深さ方向の分布。

(左)常温(温度制御なし)(右)極低温下でのSIMS分析結果。温度制御なしの場合、分析中に試料温度が上がり、鉄-ヘリウム化合物からヘリウムが抜けてしまう。一方、極低温下ではヘリウムが抜けずに定量分析できることが分かった。

意義・今後の展望

今回の結果は、地球内部に相当する圧力温度条件において、鉄とヘリウムが反応し化合物を形成することを示しています。地球形成時、金属鉄が中心部へ集まりコアを作った過程で、鉄は高圧下で周囲の物質と化学反応をしたと考えられます。その際、ヘリウムもコアに取り込まれた可能性が高いと言えます。

前述のように、過去に行われたBouhifd et al.(2013)の実験では液体金属鉄中のヘリウム量が最大7ppmと報告されています。しかし、彼らが用いた分析手法では測定中に試料温度がかなり上昇していたと考えられます。実際彼らの報告している試料中のヘリウム量の深さ方向の変化は、今回温度制御せずに得たプロファイル(図3左)とよく似ており、鉄からヘリウムが大部分抜けた後に残った量を報告しているはずです。本研究の極低温下における分析は、3桁も多いヘリウム量(約1wt%)を示しています。

海洋島玄武岩の高いヘリウム同位体比の起源を解明することは、地球の形成過程やマグマオーシャンの実態、その後の地球史を通じたマントルの進化を理解する鍵となります。今回の成果は、3Heがマントル深部ではなくコアに由来することを示唆しています。この議論をさらに進めるには、コアにヘリウムが取り込まれるまでの具体的なプロセスを明らかにする必要があります。原始の地球は、水素とヘリウムを主成分とする原始太陽系円盤ガス(ネブラガス)の中で成長していったと考えられます。当時地球を覆っていたマグマオーシャンは、周囲のネブラガスから水素とヘリウムを受け取り、マグマオーシャン中を落下する金属鉄がそれらを取り込んだと考えるのが一般的です。この場合、ヘリウムがマグマと金属鉄のどちらにどれだけ選択的に入るのかが重要です。Bouhifd et al.(2013)は、金属鉄へほとんど分配されないと議論していますが、上記のようにこれは分析上の問題である可能性があります。今後、コア中のヘリウムについて定量的な議論を行うために、金属鉄-マグマ間のヘリウムの振る舞い(分配)を、極低温下におけるヘリウムの定量分析に基づき決定することを計画しています。

関連情報:北海道大学

論文情報

- 雑誌名

Physical Review Letters論文タイトル

Formation of iron-helium compounds under high pressure著者

Haruki Takezawa*, Han Hsu*, Kei Hirose*, Fumiya Sakai, Suyu Fu, Hitoshi Gomi, Shiro Miwa, and Naoya Sakamoto(*責任著者)

研究助成

本研究は、科研費「特別推進研究(課題番号:JP21H04968)」、「特別研究員奨励費(課題番号:JP23KJ0479)」の支援により実施されました。

用語解説

注1 大型放射光施設SPring-8

兵庫県の播磨科学公園都市にある世界最高の放射光を生み出す理化学研究所の施設で、その運転管理は高輝度光科学研究センターが行っています。SPring-8の名前はSuper Photon ring-8GeVに由来します。放射光とは、電子を光とほぼ等しい速度まで加速し、電磁石によって進行方向を曲げた時に発生する、細く強力な電磁波のことです。SPring-8では、この放射光を用いて、ナノテクノロジー、バイオテクノロジーや産業利用まで幅広い研究が行われています。

注2 同位体顕微鏡

二次イオン質量分析法と独自開発の二次元イオン検出器を組み合わせて、試料表面の同位元素分布を三次元的に可視化する装置です。イオンビームを試料に照射し放出された二次イオンを取得し計測します。高感度・高空間分解能で、元素の定量、同位体比測定が可能です。

注3 ダイヤモンドアンビルセル装置

先端が尖った2つのダイヤモンドの間に試料を挟み、加圧した後、レーザーを照射して試料を高圧高温状態にする装置。地球中心の極限環境(364万気圧、5400ケルビン)を超える高圧高温を発生できます。冒頭に写真。