2024-11-15 地球電磁気・地球惑星圏学会, 国立極地研究所,東北大学,電気通信大学, 産業技術総合研究所

国立極地研究所、東北大学、電気通信大学、産業技術総合研究所の研究グループは、2023年2月26日世界共通時19時頃に発生した磁気嵐(*1)によって、地球大気の最上部(高度500km付近)に存在するヘリウムが急激に減少する現象を世界で初めて観測しました。この現象は、スバールバル諸島ロングイヤービン(北緯78度)に設置された光学機器と大型レーダーの同時観測により明らかになり、磁気嵐発生後わずか1時間以内にヘリウムの減少が観測され、その後数日程度減少は継続しました。この観測結果は、磁気嵐の影響が地球大気の内部で「下から上」へと伝搬し、地球大気の外縁部で人工衛星や国際宇宙ステーションが飛翔する高度に予想以上の速さで到達したことを示し、社会インフラを支える「宇宙天気」の予報精度の改善や予測高度範囲の拡張に貢献すると考えられます。

背景

地球大気の高度300km – 500kmの領域は上部熱圏と呼ばれ、宇宙空間との最上部の境界に位置するため、太陽活動の影響が著しい領域です。しかし、地上からのリモートセンシング手段が限られ、特に極域は磁気嵐の影響が大きいにも関わらず定常的な観測は全く行われていませんでした。そのため、時間的に連続した観測によって、上部熱圏がどのような時間・空間のスケールで変動するのか、その特徴や物理プロセスを把握する必要性があります。

今回の成果

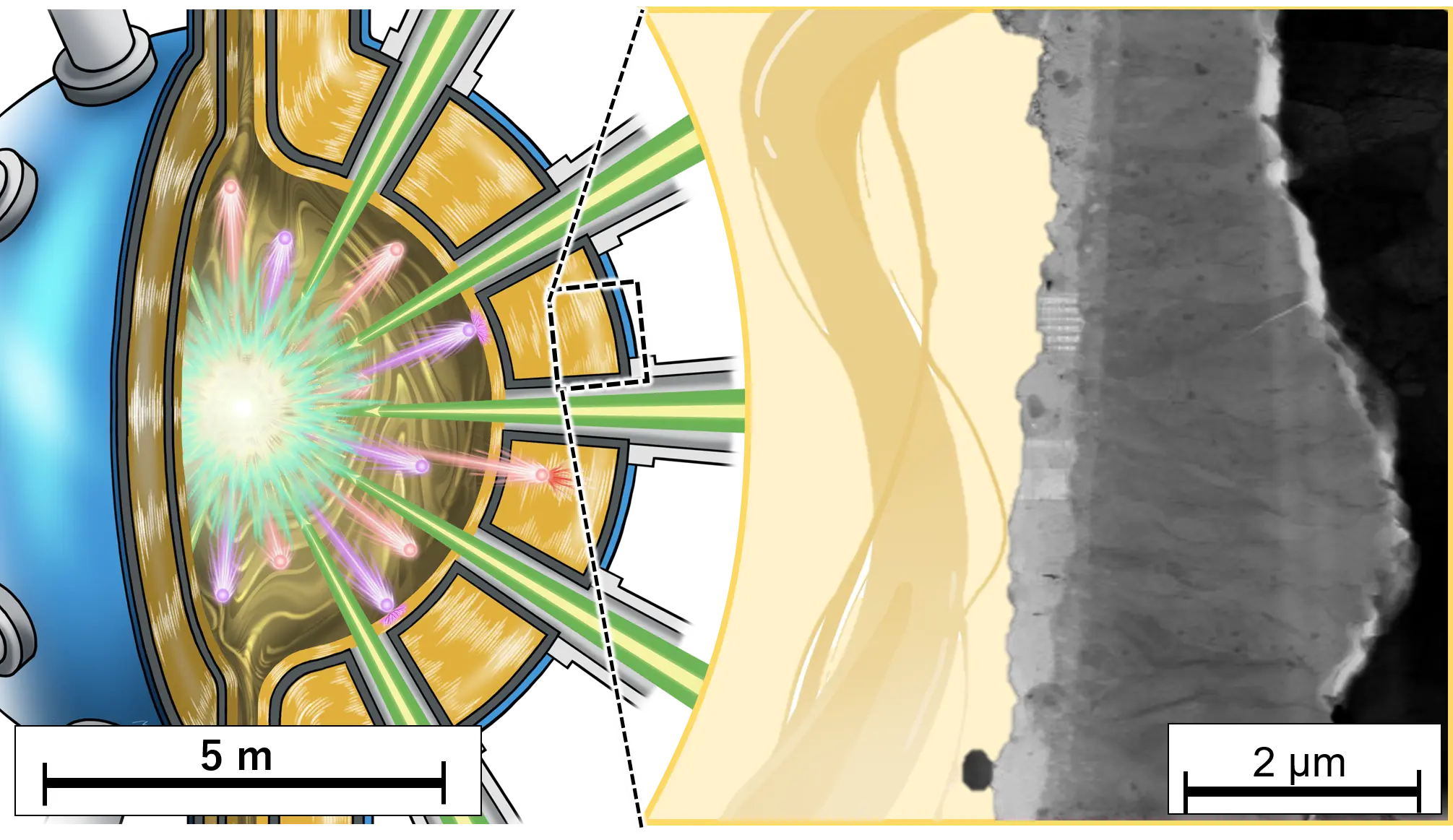

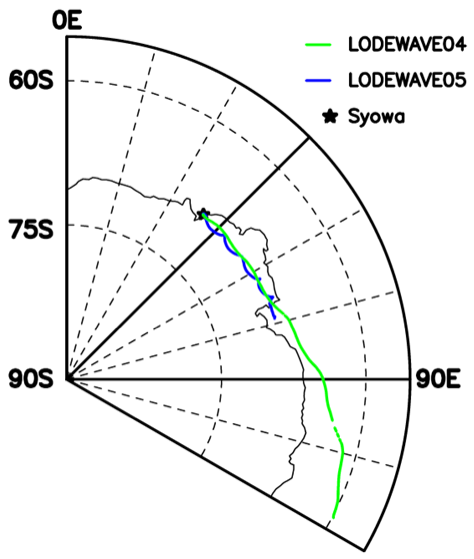

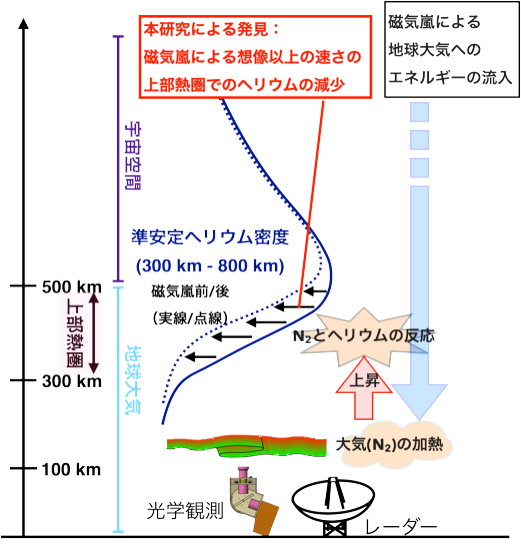

そこで、本研究は上部熱圏の観測ターゲットとして高度500kmを中心に存在する準安定ヘリウム(*2)に注目し(以下、ヘリウム)、波長1083nmのヘリウム発光に感度を持つ最新のInGaAs検出器(*3)を利用した観測機器を開発し、北極に位置するスバールバル諸島のロングイヤービン(北緯78度)での定常観測を開始しました。2023年2月26日の中規模の磁気嵐発生後に、わずか1時間以内でヘリウムの減少が確認され、また、近接する大型レーダー、European Incoherent Scatter Svalbard Radar(*4)は、磁気嵐の発達に伴い高度100km – 120kmで強い大気加熱が発生したこと、および、加熱された窒素分子が少なくとも高度300kmまで上昇したことを示しました。さらに窒素分子は高度500km付近まで上昇し、窒素分子とヘリウムとの衝突・エネルギー交換により、ヘリウムが減少する反応を促進させたと考えられます(図1及び別紙、補足資料を参照)。

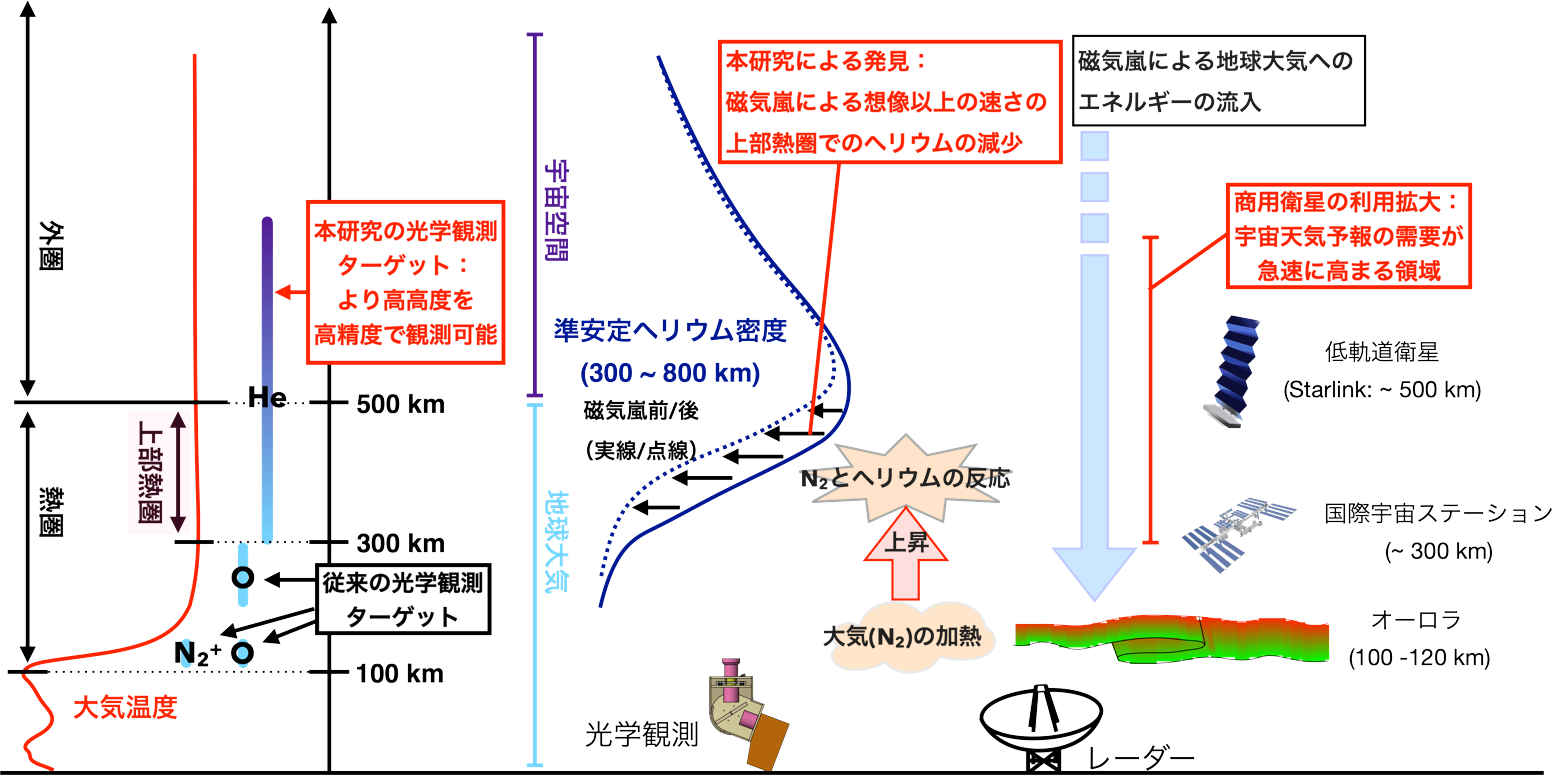

今回の観測結果は宇宙空間から地球大気へ「上から下」に伝わった磁気嵐の影響が、異なる形で「下から上」へと再び伝搬し、地球大気の外縁部高度500kmまで予想以上の速さで到達したことを示唆します。上部熱圏は、2022年2月に打ち上げ直後のStarlink衛星(*5)のうち38機が磁気嵐の影響で軌道投入に失敗しロストするなど、低軌道衛星の運用に非常に重要な領域です。したがって、上部熱圏の変動プロセスの理解は、社会インフラを支える「宇宙天気予報」の精度の改善や予測高度範囲の拡張に貢献すると考えられます。

図1:観測の概要と予想されるメカニズム

今後の展望

今回の観測事例では、窒素分子が高度500kmまで上昇したことが示唆されますが、詳細な窒素分子の加熱プロセスや、ヘリウムとの反応量は数値モデルによる検証が必要です。また、準安定性ヘリウムは火星や系外惑星の大気観測でも重要なターゲットであり、惑星観測・探査とも協力しながらリモートセンシング技術の向上(ヘリウムの温度や速度の導出など)を進めます。なお、本研究結果の詳細については、2024年11月24日に東京都立川市で行われる「地球電磁気・地球惑星圏学会 第156回総会および講演会」で発表される予定です。

用語説明

*1:磁気嵐

太陽で大規模な爆発が発生すると、大量のプラズマ(イオンと電子に電離したガス)が放出されます。そのプラズマが地球に到達したときに、地球の磁場や大気が全球的に乱れる現象。磁気嵐が起きるときには極域ではオーロラ爆発が頻繁に発生することが知られています。

*2:準安定ヘリウム

原子に光や粒子によるエネルギーを与えると、一時的に高いエネルギーを保つ、「励起」と呼ばれる状態になることが知られています。通常であれば、励起した原子は光などのエネルギーを放出して、ナノ秒(10-9)からマイクロ秒(10-6)程度の短い時間で励起状態から通常の状態へ戻りますが、熱圏のヘリウムは励起状態が2時間程度続くなど、寿命が非常に長いことが知られており、準安定ヘリウムと呼ばれ区別されています。

*3:InGaAs検出器

インジウム(In)とガリウム(Ga)とひ素(As)からなる化合物半導体。通常のカメラなどに用いられるシリコン(Si)による半導体が可視光の光に感度を有し、効率良く測定できる(一方で、長波長には感度を持たないため、近赤外域の測定には用いることができない)のに対し、より波長の長い光(通常は900nm – 1600nm)に感度を有し、電気信号を発生させる性質があります。これにより、InGaAs検出器に入ってくる短波長赤外の光の量を電気信号の大きさとして計測することができます。

*4:European Incoherent Scatter Svalbard Radar

スバールバル諸島のロングイヤービン(北緯78度、東経16度)に設置されている、直径42mと32mのパラボラアンテナ2台を運用する大型大気レーダー。日本、ノルウェー、スウェーデン、フィンランド、英国、中国の6か国によるEISCAT科学協会が運営。強力な電波を上空に向けて発射し、大気中で散乱され戻ってきた微弱な電波を検出することで、磁気嵐やオーロラ発生時に密度が増える電子の密度や温度、イオンの温度や電場などを高度ごとに測定することができます。

*5:Starlink衛星

アメリカの民間企業SpaceX(正式名称:Space Exploration Technologies Corp.)が開発、打ち上げ、運用する低軌道衛星で、総数が数千機にもなる大規模な衛星コンステレーション(衛星群)を構成しています。これらの衛星群と地上ステーションを繋ぐことで、衛星インターネットアクセスサービスを提供しています。

お問い合わせ先

本件に関する問い合わせ先

情報・システム研究機構 国立極地研究所

西山尚典

SGEPSSプレスリリース担当

運営委員 臼井洋一

補足資料

図2:地球大気および地球近傍の宇宙空間の鉛直構造と観測の概要、ヘリウムの分布する中心高度は国際宇宙ステーションやStarlink衛星が飛翔する高度と重なります。(ISS image: @ESA)

図2:地球大気および地球近傍の宇宙空間の鉛直構造と観測の概要、ヘリウムの分布する中心高度は国際宇宙ステーションやStarlink衛星が飛翔する高度と重なります。(ISS image: @ESA)

観測結果のキーポイント

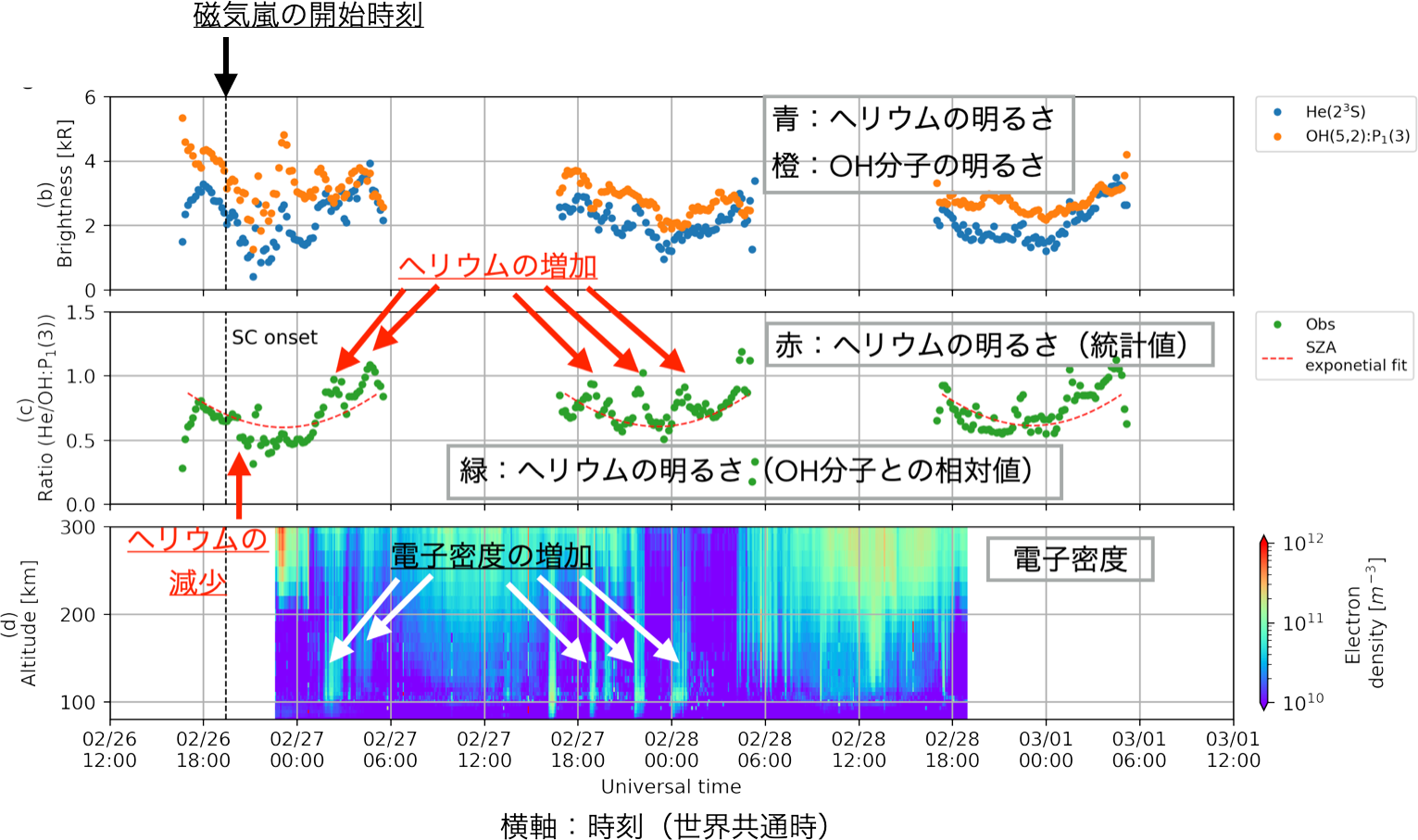

- 磁気嵐開始後に1時間以内にヘリウムの明るさが急激に減少し、OH分子(高度80km)の発光の明るさと比べても明らかに減少していることと、全観測期間(17日間)における統計的な変化では説明できない減少量であることが分かりました。このヘリウムの減少は数日程度継続しました。

- 一方で、ヘリウムの減少期間中も、数時間程度のスケールでヘリウムが急激な増加を示したことも明らかになりました。レーダーによる観測から、電子密度の増加も同時に発生しており、宇宙空間から地球大気に降り注ぐ粒子によってヘリウムの増加が引き起こされたことが示唆されます。

図3:磁気嵐直後における光学観測結果(ヘリウムおよびOH分子の発光)とレーダー観測結果(電子密度)

図3:磁気嵐直後における光学観測結果(ヘリウムおよびOH分子の発光)とレーダー観測結果(電子密度)

地上観測手法のキーポイント

- 上部熱圏を対象とした従来の光学観測は、高度200km付近の酸素原子の観測が主流でしたが、ヘリウムを観測することでさらに高高度の熱圏上部の変化を捉えました。

- 光学観測装置は産業技術総合研究所・計量標準総合センターのスペクトル標準を基に感度校正されており、海外の研究者との相互データ比較の際に高い信頼性を有します。

- 磁気嵐の影響が顕著な極域で、高い時間分解能を有する光学観測を2週間以上にわたって実施し、磁気嵐発生直後におけるレーダー観測を組み合わせた世界で初めての観測例です。

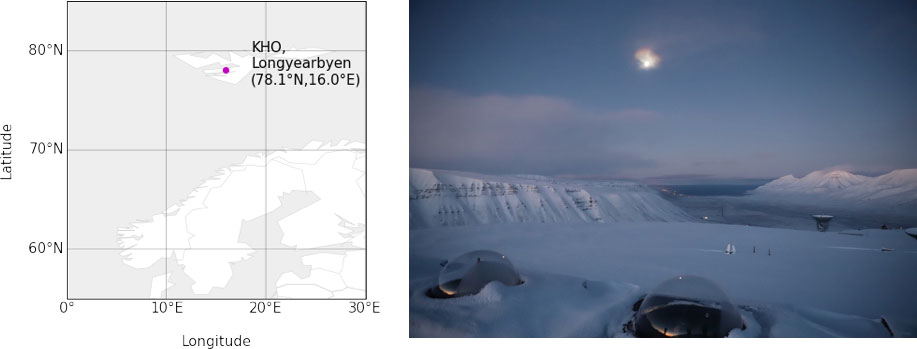

図4:(左)スバールバル諸島及びロングイヤービンの位置(右)ロングイヤービンのKjell Henriksen Observatoryからの風景

図4:(左)スバールバル諸島及びロングイヤービンの位置(右)ロングイヤービンのKjell Henriksen Observatoryからの風景