2024-05-23 東京大学,アストロバイオロジーセンター,国立天文台

発表のポイント

- 地球からわずか40光年の距離に地球サイズの系外惑星「グリーゼ 12 b」を発見しました。

- この惑星は、過去に発見された系外惑星と比べて、「金星のような惑星の大気の特徴を調べるのに最も適した惑星」と言えます。

- 今後、「グリーゼ 12 b」の大気を詳細に調査することで、惑星が生命を育む環境をもつための条件についての理解が進むと期待されます。

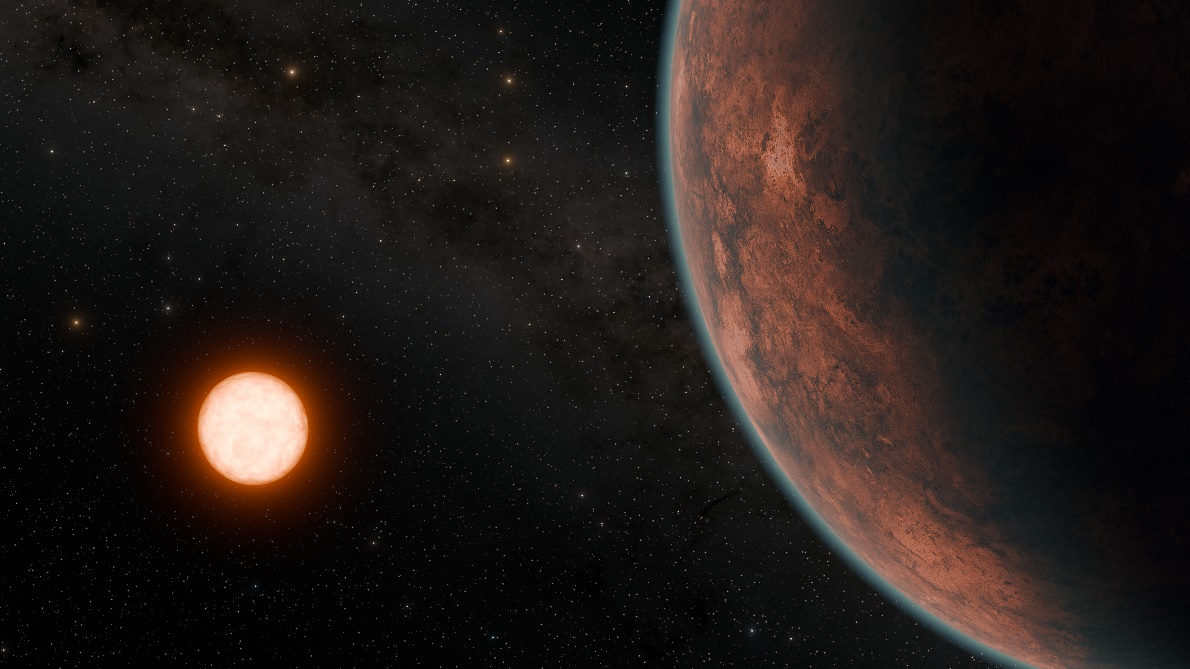

地球から約40光年離れた低温の恒星をまわる、地球サイズの太陽系外惑星「グリーゼ 12 b」の想像図。

(クレジット:NASA/JPL-Caltech/R. Hurt (Caltech-IPAC))

概要

地球からわずか40光年の距離に、太陽よりも低温の恒星のまわりを周回し、地球や金星と同程度の大きさを持つ太陽系外惑星「グリーゼ 12 b」が、発見されました。この惑星が恒星から受け取る日射量は、太陽系において金星が太陽から受けるものと同程度と考えられます。また、惑星の大気が宇宙空間に散逸せずに一定量留まっている可能性があります。これらのことから、過去に発見された系外惑星に比べて、「金星のような惑星の大気の特徴を、地球と比較しつつ調べるのに最も適した惑星」と言えます。今後、「グリーゼ 12 b」の大気の詳細な調査が、惑星が生命の居住に適した環境を持つための条件についての理解を、大きく進歩させると期待されます。

発表内容

多種多様な生命を育む私たちの地球は、特別な惑星なのでしょうか? それとも、広い宇宙の中ではありふれた存在なのでしょうか? 人類にとって根源的とも言えるこの問いに答えるため、1990年代以降はさまざまな検出方法による系外惑星の探索が行われてきました。その結果、系外惑星の発見数は現在5500個を超えています。中には、地球程度の小さなサイズの惑星も数多く含まれていますが、ほとんどは太陽系から遠く、惑星の詳細を知ることはこれまで困難でした。近年は、太陽系の近くにあり、M型星と呼ばれる太陽よりも軽く小さな恒星を周回する惑星についての探査が精力的に進められ、その詳細を調べるための研究が進んでいます。

今回発見された惑星の主星「グリーゼ 12」 は、太陽の約4分の1の大きさのM型星です。この恒星のまわりを周回する惑星の探索が、2019年よりすばる望遠鏡の赤外線分光器IRD(InfraRed Doppler、アイ・アール・ディー:注1)を用いて行われてきました。その一方で、2023年に、NASAの宇宙望遠鏡TESS(テス:注2)によって、地球サイズの惑星の候補が発見されました。アストロバイオロジーセンター、東京大学、国立天文台の研究者らが率いる国際研究チームは、多色撮像カメラMuSCAT(マスカット)シリーズ(注3)などを用いてこの惑星候補の追観測を行い、惑星の存在を確かめるとともに、TESSやIRDによる観測データを含めた解析を行いました。そして、この惑星は公転周期が12.8日、半径が地球の約0.96倍、質量の上限値が地球の3.9倍であることを明らかにしました。

この惑星「グリーゼ 12 b」は、地球・太陽間の距離の0.07倍と主星のごく近くを公転しています。しかし、主星の温度が低いことから、主星から受ける日射量は地球の日射量の約1.6倍で、金星と同程度に留まっています。現在の金星の表層には液体の水は存在しませんが、過去に存在した可能性が指摘されています。同じように条件によっては、「グリーゼ 12 b」にも過去に液体の水が存在した、もしくは現在も存在する可能性が、残されています。自然科学研究機構 アストロバイオロジーセンターの葛原昌幸(くずはら まさゆき)特任助教は、「今後のジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡(JWST)による詳細観測や、将来の30メートル級地上望遠鏡によるトランジット分光観測や直接観測によって、この惑星がどのような大気を持つのか、水蒸気、酸素、二酸化炭素などの生命に関連のある成分が存在するのか、明らかになる」と期待します。

〇関連情報:

国立天文台 リリースページ:https://www.nao.ac.jp/news/science/2024/20240524-subaru.html

アストロバイオロジーセンター リリースページ:https://abc-nins.jp/833/

発表者・研究者等情報

自然科学研究機構 アストロバイオロジーセンター

葛原昌幸 特任助教

東京大学 大学院総合文化研究科

附属先進科学研究機構 福井暁彦 特任助教

広域科学専攻・附属先進科学研究機構 成田憲保 教授

論文情報

雑誌名:The Astrophysical Journal Letters

題名:Gliese 12 b: A Temperate Earth-sized Planet at 12pc Ideal for Atmospheric Transmission Spectroscopy

著者名:Masayuki Kuzuhara*, Akihiko Fukui et al.

DOI:10.3847/2041-8213/ad3642

URL:https://iopscience.iop.org/article/10.3847/2041-8213/ad3642

研究助成

本研究は、日本学術振興会(JSPS)科学研究費助成事業(科研費:課題番号JP18H05439)および科学技術振興機構(JST)戦略的創造研究推進事業CREST(課題番号JPMJCR1761)の支援により実施されました。

用語説明

(注1)IRD(InfraRed Doppler、アイ・アール・ディー)

アストロバイオロジーセンターの研究者を中心として開発された、すばる望遠鏡用の赤外線分光観測装置です。恒星の視線方向の速度を精密に測定することで、恒星をまわる惑星の質量を測定することができます。特に、可視光よりも赤外線で明るく見えるM型星の観測に最適化されています。「グリーゼ12」はM型星を対象とした系外惑星探索プログラム(IRD-すばる戦略枠プログラム)において観測が行われました。

(注2)TESS(テス)

マサチューセッツ工科大学の研究者が中心となって立案し、2018年に打ち上げられたNASAの系外惑星探索用の宇宙望遠鏡です。TESSは、「トランジット法」と呼ばれる惑星が恒星の手前を通過する際の恒星の減光(トランジット現象)を捉える手法を用いて、これまでに7千個を超える惑星候補天体を発見しています。

(注3) 多色撮像カメラMuSCAT(マスカット)シリーズ

アストロバイオロジーセンターのサポートを受け、東京大学の成田憲保教授と福井暁彦特任助教らが中心となって開発・運用を行っている、複数の波長帯で同時に撮像観測を行うことのできる装置群です。MuSCATシリーズでは、地球のような小さな惑星による微小なトランジット現象を捉えることができます。これまでに4台の装置が開発されており、そのうち本研究成果には、スペイン・テネリフェ島の1.52 m望遠鏡およびアメリカ合衆国・マウイ島の2 m望遠鏡に設置された装置(2号機および3号機)で得られた観測データが使用されました。