2023-09-20 国立天文台

日本の橋本拓也助教(筑波大学)とスペインのJavier Álvarez-Márquez研究員(スペイン宇宙生物学センター)を中心とする国際研究チームは、ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡とアルマ望遠鏡を使った観測により、最も遠い131.4億光年かなたにある原始銀河団の中でも、とくに銀河が密集している大都市圏に相当する「コア領域」を捉えることに成功しました。多くの銀河が狭い領域に集まることで、銀河の成長が急速に進んでいることが明らかになりました。さらに研究チームはシミュレーションを活用して大都市圏の姿の将来予想をしたところ、数千万年以内には大都市圏が1つのより大きな銀河になることを明らかにしました。銀河の生まれと育ちに関わる重要な手がかりとなることが期待されます。

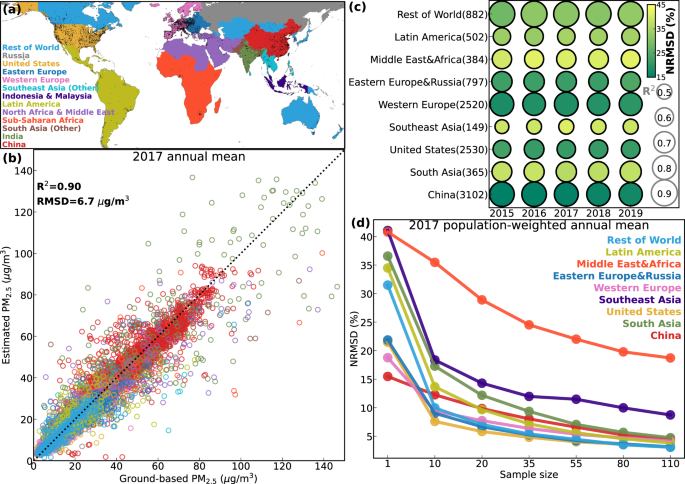

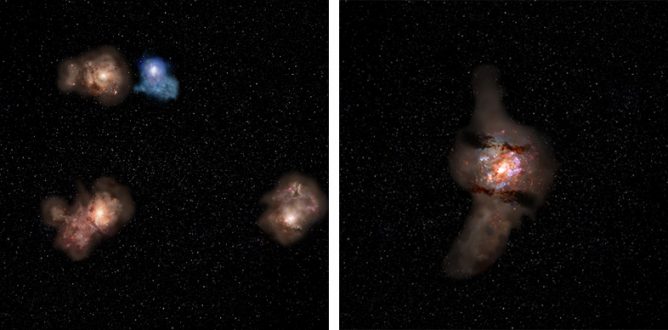

図1 (左)ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡とアルマ望遠鏡で調べた原始銀河団A2744ODz7p9の中でも銀河の密集した「大都市圏」の想像図。(右)「大都市圏」の未来予想図(数千万年後の姿)。Credit: 国立天文台

星の集団である銀河の中で、個々の星がどのようにして生まれ、死に、その残骸からまた新しい星が生まれていくのか、そしてその集団としての銀河がどうやって成長していくのかを知ることは、宇宙における私たちのルーツを知ることでもあり、天文学の重要なテーマです。100個以上もの銀河がお互いの重力で集まった集団は銀河団と呼ばれ、これは宇宙における最も大きな構造の一つです。地球に比較的近い銀河の観測から、銀河同士が密集した環境のほうが、個々の星の生死のサイクルが急速に進むことが知られており、これは「環境効果」と呼ばれています。しかし、宇宙の歴史において、この環境効果はいつごろから存在したのかは、よく分かっていませんでした。これを知るためには、宇宙が誕生して間もないころの銀河団の祖先を観測する必要があります。銀河団の祖先は原始銀河団と呼ばれ、10個程度の、およそ100億光年以上かなたの銀河の集団です。幸い、天文学では、遠くの宇宙を観測することで、昔の宇宙の姿を観測することができます。例えば、130億光年かなたの銀河からの光や電波は130億年の時間をかけて地球に届くので、今、私たちが観測するのは、130億年前のその銀河の姿なのです。ただし、130億光年もの距離を旅して届く光や電波はその間に弱まってしまうので、観測する望遠鏡には高い感度と空間分解能が求められます。

日本の橋本拓也助教(筑波大学)とスペインのJavier Álvarez-Márquez 研究員(スペイン宇宙生物学センター)を中心とする国際研究チームは、高い感度と空間分解能を持つジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡(JWST、可視光・赤外線を観測)とアルマ望遠鏡(電波を観測)を用いて、原始銀河団A2744z7p9ODの「コア領域」を調べました。原始銀河団A2744z7p9ODは、欧米の研究グループによるJWSTを用いた観測により、最も遠い131.4億光年[1]かなたの原始銀河団であることが発表されていました[2]。「しかし、この原始銀河団の中で最も銀河候補が多い『大都市圏』に当たる『コア領域』を隈なく観測することはできておらず、銀河の環境効果が始まっているかどうかは不明でした。そこで私たちは、コア領域に注目した研究をすることにしたのです。」と研究をリードした橋本拓也助教(筑波大学)は語ります。

研究チームはまず、この原始銀河団のコア領域のJWSTによる観測に挑みました。可視光から近赤外線までの波長をスペクトル観測する装置NIRSpecの面分光モードを用いることで、視野内のすべての場所のスペクトルを同時に取得することができます。得られた面分光の解析手法を改良しながら、高い空間分解能でコア領域を調べました。その結果、天の川銀河の半径のさらに半分相当の36,000光年を一辺とする四角形領域の中で、電離した酸素イオンの光 ([OIII] 5008Å)を4つの銀河から検出することに成功しました(図2左)。この光の赤方偏移(宇宙膨張により光源の銀河が遠ざかっていることによる波長の伸び)から、4つの銀河の地球からの距離は131.4億光年と同定されました。JWSTデータの解析をリードした菅原悠馬研究員(早稲田大学/国立天文台)は「共同研究者とともに苦心して解析したデータから、酸素イオンの光がほとんど同じ距離で4箇所も検出されたときは驚きました。コア領域の“銀河候補”は、確かに原始銀河団のメンバーだったのです。」と語ります。

さらに、研究チームは、この領域についてすでに取得されていた、アルマ望遠鏡による塵の出す電波の観測データに注目しました。解析の結果、4つの銀河のうち3つから、塵の出す電波を検出しました (図2右)。これは、これほど過去の時代にある原始銀河団として、塵が検出された初めての例です。銀河の中の塵は、銀河を構成している重い星々がその進化段階の終末期に引き起こす超新星爆発により供給され、それが新しい星の材料になると考えられています。このため、銀河に多量の塵があることは、銀河内の第1世代の星の多くがすでに一生を終えており、銀河の成長が進んでいることを示しています。研究チームの立ち上げ時から本研究に携わったLuis Colina教授(スペイン宇宙生物学センター)は、「同じ原始銀河団のうち、コア領域以外の密集していない銀河では、塵は検出されませんでした。これは、多くの銀河が狭い領域に集まることで銀河の成長が急速に進んでいることを示しており、138億年前の宇宙誕生からわずか7億年余りの時代に環境効果が存在していたと考えられます。」と研究の意義を語ります。

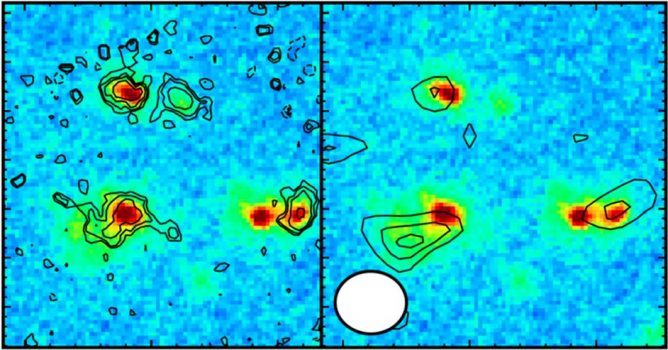

図2. 背景のカラー画像はJWSTに搭載されたカメラで取得された、原始銀河団A2744ODz7p9のコア領域の光の強度(青→緑→黄→赤の順に強くなる)のマップ。光が強い箇所に銀河の候補が存在することを示す。四角形領域の一片は、天の川銀河の半径のさらに半分程度の大きさに相当する。(左) 等高線はJWSTに搭載された装置NIRSpecで取得した電離酸素の放つ光の分布を表す。4つの銀河が、131.4億光年かなたに同定された。(右)等高線はアルマ望遠鏡で取得した塵の放つ電波の分布を表す。4つの銀河のうちの3つから塵の放射が認められる。図中左下の白丸は、アルマ望遠鏡データのビームサイズを表す。

Credit: JWST (NASA, ESA, CSA), ALMA (ESO/NOAJ/NRAO), T. Hashimoto et al.

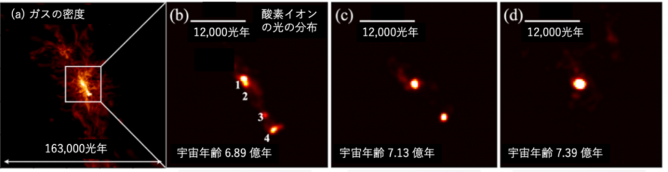

さらに、研究チームは、このコア領域に密集した4つ銀河が、どのように形成され、進化するのかを理論的に検証するため、銀河形成シミュレーションを行いました。その結果、観測された天体と同じく宇宙が誕生してから6.8億年のころに、図3(a)のようなガスの粒子が密集した領域が存在し、図3(b)のように拡大をすると狭い領域に密集した4つの銀河が形成されることが示されました。この4つの銀河の進化を追うために、シミュレーションでは、銀河を構成する星やガスの運動、化学反応、星の形成や爆発現象といった物理過程を計算しました。すると、数千万年という、宇宙の進化のタイムスケールとしては短い時間で合体し、より大きな銀河に進化することが示されました。「今回の観測銀河の再現は、我々のシミュレーションが高い空間分解能と多数の銀河サンプルを有するからこそ可能でした。今後はコア領域の形成メカニズムやその力学的性質を詳細に探っていきたいです。」とシミュレーションデータの解析を行なった仲里佑利奈大学院生(東京大学)は語っています。

図3. 銀河形成シミュレーションによる本天体の成⻑の予想。(a)宇宙年齢 6.89 億年における原始銀河団 A2744z7p9OD に似た領域のガスの密度の様子。(b)は(a)のコア領域の拡大図で、JWST で観測された領域相当の領域。図の濃淡は、酸素イオンの光の分布を示す。(b)から(d)は、シミュレーション天体の進化の様子。4つの銀河が次第に合体を繰り返して、より大きな天体へと進化する様子を表す。Credit: T. Hashimoto et al.

Javier Álvarez-Márquez 研究員 (スペイン宇宙生物学センター)は、「今後、原始銀河団A2744z7p9ODについて、アルマ望遠鏡でさらに高感度の観測を実施し、これまでの感度では見えなかった銀河が存在するかどうかを調べます。また、今回その威力が実証されたJWSTとアルマ望遠鏡のタッグによる観測をより多くの原始銀河団に適用し、銀河の成長メカニズムを明らかにしていくことで、宇宙における我々のルーツに迫ります。」と展望を語っています。

論文情報

この観測成果は、T. Hashimoto et al. “Reionization and the ISM/Stellar Origins with JWST and ALMA (RIOJA): The core of the highest redshift galaxy overdensity confirmed by NIRSpec/JWST’’として天文学専門誌 The Astrophysical Journal Letters に2023年8月30日付で受理され、今後掲載予定です。

研究成果は日本天文学会2023年秋季年会で9月20日に発表予定です。

今回の研究を行なった研究チームのメンバーは、以下の通りです。

橋本 拓也(筑波大学)、Javier Álvarez-Márquez(スぺイン宇宙生物学センター)、札本 佳伸(千葉大学)、Luis Colina(スペイン宇宙生物学センター)、井上 昭雄(早稲田大学)、仲里 佑利奈(東京大学)、Daniel Ceverino (マドリード自治大学)、吉田 直紀(東京大学、Kavli IPMU)、Luca Costantin(スペイン宇宙生物学センター)、菅原 悠馬(早稲田大学、国立天文台)、Alejandro Crespo Gómez (スペイン宇宙生物学センター)、Carmen Blanco-Prieto (スペイン宇宙生物学センター)、馬渡 健(筑波大学)、Santiago Arribas (スペイン宇宙生物学センター)、Rui Marques-Chaves (ジュネーヴ大学)、Miguel Pereira-Santaella(スペイン基礎物理学研究所)、Tom J.L.C. Bakx(チャルマース工科大学)、萩本 将都(名古屋大学)、橋ヶ谷 武志 (京都大学)、松尾 宏 (国立天文台、総合研究大学院大学)、田村 陽一(名古屋大学)、碓氷 光崇(筑波大学)、任 毅 (早稲田大学)

この研究は、日本学術振興会科学研究費補助金(課題番号 20K14516、22H01257、22H04939、23H00131)、日本学術振興会卓越研究員事業(HJH02007)、ALMA 共同科学研究事業(2020-16B)、the Spanish Ministry of Science and Innovation/State Agency of Research (PIB2021-127718NB-100)、Program “Garantía Juveníl” from the “Comunidad de Madrid” 2021 (CM21 CAB M2 01)、Co- munidad de Madrid under Atracción de Talento (2018-T2/TIC-11612)、the Ramón y Cajal program of the Spanish Ministerio de Ciencia e Innovación (RYC2021-033094-I )の補助を受けて行われました。

アルマ望遠鏡(アタカマ大型ミリ波サブミリ波干渉計、Atacama Large Millimeter/submillimeter Array: ALMA)は、欧州南天天文台(ESO)、米国国立科学財団(NSF)、日本の自然科学研究機構(NINS)がチリ共和国と協力して運用する国際的な天文観測施設です。アルマ望遠鏡の建設・運用費は、ESOと、NSFおよびその協力機関であるカナダ国家研究会議(NRC)および台湾国家科学及技術委員会(NSTC)、NINSおよびその協力機関である台湾中央研究院(AS)と韓国天文宇宙科学研究院(KASI)によって分担されます。 アルマ望遠鏡の建設と運用は、ESOがその構成国を代表して、米国北東部大学連合(AUI)が管理する米国国立電波天文台が北米を代表して、日本の国立天文台が東アジアを代表して実施します。合同アルマ観測所(JAO)は、アルマ望遠鏡の建設、試験観測、運用の統一的な執行および管理を行なうことを目的とします。

[1] 今回の天体の赤方偏移は、z = 7.88でした。これをもとに最新の宇宙論パラメータ(H0 = 67.7 km/s/Mpc, Ωm = 0.3111, ΩΛ =0.6899 )で距離を計算すると、131.4億光年になります。

[2] A2744z7p9ODは、欧米の研究グループを率いる森下貴弘研究員(カリフォルニア工科大学)らによって最初に距離が決定されました。