2023-08-24 理化学研究所,科学技術振興機構

理化学研究所(理研)環境資源科学研究センター 生体機能触媒研究チームの大岡 英史 研究員、千葉 洋子 上級研究員、中村 龍平 チームリーダーの研究チームは、酵素反応の速度を最大化するための理論的な条件を発見しました。

本研究成果は、食品加工や医薬品合成、バイオ燃料生産に向けた酵素の開発に貢献すると期待できます。

酵素とは、タンパク質のうち、特定の化学反応を加速する機能があるものを指します。酵素から得られる反応速度の大きさを酵素活性[1]と呼び、活性を最大限に引き出す方法を明らかにすることは工学的にも基礎科学的にも重要な課題です。

今回、研究チームは、酵素活性を表す数式を独自に開発し、どのような条件で活性が最大となるかを数学的に解析しました。その結果、酵素と基質[2]の親和性を表すミカエリス・メンテン定数(Km)[3]が基質濃度([S])[4]と等しいときに酵素活性が最大化される、ということを理論的に導き出しました。また、天然酵素のKmとその基質の細胞内濃度が相関することから、この酵素活性最大化の法則は自然界でも当てはまることが示唆されました。人工触媒[5]分野では、活性向上に向けて触媒と基質の親和性を調節することが古くから行われてきました。本研究の成果によれば、生体触媒である天然酵素においても、親和性の最適化による活性向上が可能であると考えられます。

本研究は、科学雑誌『Nature Communications』オンライン版(8月24日付:日本時間8月24日)に掲載されました。

酵素活性は、ミカエリス・メンテン定数Kmが基質濃度[S]と等しいときに最大となる

背景

酵素は呼吸や消化など、生命維持に不可欠な化学反応を担っています。また、医薬品の精密合成やバイオ燃料生産、食品加工など、私たちの生活を豊かにする化学反応にも酵素は活用されています。これらの反応を加速し、必要な酵素量を削減するためには、酵素一つ当たりの反応速度、すなわち酵素活性を高めることが大切です。

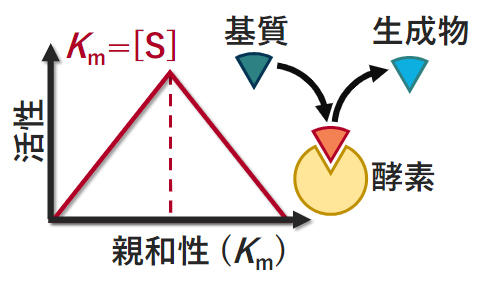

酵素活性を理解する上で、図1の反応機構が基本となります。この反応機構では、まず基質(S)が酵素(E)に結合し、複合体(ES)を形成します。その後、複合体(ES)から生成物(P)が放出されます。複合体形成と、生成物放出の両方を高速で行える酵素ほど、活性が高いと考えられます。

しかし、複合体形成と生成物放出を同時に速くすることは容易ではありません。基質と酵素の親和性が高ければ複合体は容易に形成できますが、生成物の放出は阻害されます。一方で、基質と酵素の親和性が低すぎれば、複合体が形成されにくくなります。これを踏まえ、複合体形成と生成物放出のバランスが取れた「ちょうど良い親和性」において、酵素活性が最大になると予想しました。

図1 酵素のモデルとなる反応機構

酵素(E)と基質(S)がまず複合体(ES)を作り、その後、酵素から生成物(P)が外れるようにして反応が進む。E、S、PはそれぞれEnzyme、Substrate、Productの頭文字である。矢印の上下にあるk1,k1r,kcatは速度定数であり、親和性Kmは(k1r+kcat)/k1で定義される。

研究手法と成果

この「ちょうど良い親和性」を求める上で出発点となったのがミカエリス・メンテン式[6]です。これは、基質と酵素の親和性を表すミカエリス・メンテン定数(Km)と、図1に示した酵素反応の速度との関係性を表した理論式です。この式は100年以上前に提唱されたものですが、酵素反応を理解する最も基本的なモデルとして、現在でも幅広く活用されています。ただし、この式では「親和性が高すぎると生成物の放出が遅くなる」ことが考慮されていません。このため、研究チームは物理化学の法則[7]を用いて、親和性と生成物放出の間の束縛条件[8]を考慮した新たな数式を導出しました。そして、この数式を微分[9]することで、親和性Kmが基質濃度([S])と同じときに酵素活性が最大になる、という解を得ました。

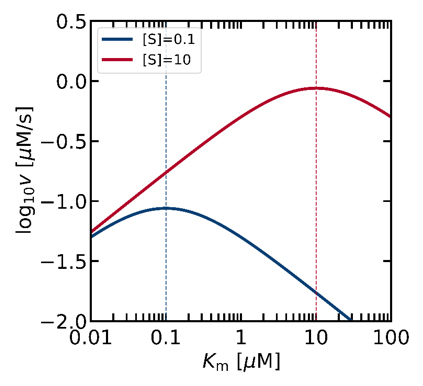

実際、得られた新たな数式を基に数値シミュレーションを行ってみると、確かに親和性と基質濃度が等しいときに活性が最大化されることが分かりました(図2)。例えば、基質濃度が高いとき(図2赤線)は、親和性が高くない酵素でも基質と十分に複合体を形成できます。このような場合には、生成物放出を促進するために、親和性を低くする(Kmを大きくする)ことが有益であると考えられます。一方で、基質濃度が低いとき(図2青線)は、複合体形成が不利になるので、親和性を高くする(Kmを小さくする)ことが重要になります。

図2 酵素と基質の親和性(Km)と活性の関係性

親和性(Km)の高さを横軸に取った場合、酵素活性(縦軸)はある条件で最大となる。その条件とは、Kmと基質濃度[S]が等しいことである。青線はKm=[S]=0.1μMの場合、赤線はKm=[S]=10μMを示す。基質濃度の増加に伴い、縦軸の頂点の場所(活性を最大化するKm)が右にずれる。

Kmが基質濃度に等しいとき、複合体になっている酵素(ES)となっていない酵素(E)がちょうど半分ずつ存在します。これは、複合体形成と生成物放出のどちらかが足を引っ張ることを防ぐ上で重要と考えられます。なぜなら、複合体を速く作るためには、基質とまだ結合していない酵素がたくさん必要になり、生成物を速く放出するためには、基質と結合している酵素がたくさん必要になるからです。Kmを基質濃度に調節することで、両者のバランスが取れ、総合的な酵素活性が最大になります。

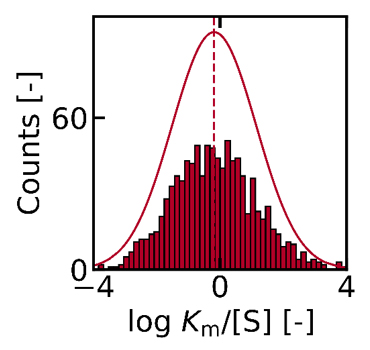

この活性最大化の法則が自然界でも成立するかを検証するため、天然酵素のKmとその基質の細胞内濃度をバイオインフォマティクス[10]解析により比較しました。その結果、多くの天然酵素は基質濃度に近いKmを持つことが明らかになりました(図3)。このことから、基質濃度に近いKmを持つ酵素が生物進化において優先的に選択された可能性があると考えられます。

図3 天然酵素におけるKmと基質濃度の関係

さまざまな天然酵素におけるKmの頻度分布。横軸は基質濃度に対してKmが何桁異なるかを表している。棒グラフはデータ件数、実線と点線は目安となる正規分布とその中心を示す。分布全体がほぼゼロ(Km=[S])を中心としていることから、自然界でもKmは基質濃度と同程度に調節されてきたと考えられる。なお、頻度分布の生データは大腸菌、酵母、ヒト、マウスを対象としたParkら(Nat. Chem. Biol.,2016)の報告に基づく。図中では、約120種類の中枢代謝産物から得られたデータ1000件程度を対象としている。

今後の期待

これまで、目的物質を最も速く、たくさん合成できる酵素を選ぶためには、実験による試行錯誤が必要でした。これに対し、本研究から提案される「基質濃度と同じKmの酵素を使うと良い」という指針があれば、適した酵素を効率よく選択できるようになると期待されます。

本研究の成果が実際に酵素反応の効率向上につながることが証明されれば、食品加工や医薬品の合成、バイオ燃料生産など、バイオ工学・代謝工学において幅広く応用可能と想定され、国際連合が2016年に定めた17項目の「持続可能な開発目標(SDGs[11])」のうち、「2.飢餓をゼロに」「3.すべての人に健康と福祉を」「7.エネルギーをみんなに そしてクリーンに」「13.気候変動に具体的な対策を」に貢献するものです。

補足説明

1.酵素活性

酵素反応の速度を評価する指標。少ない量で大きい速度が得られる酵素ほど活性が高い。目的生成物を速く、たくさん合成するため、酵素の活性向上は工学的に重要な課題である。

2.基質

酵素反応によって消費される化学物質のこと。例えば、酒類に含まれるエタノールはアルコール分解酵素の基質である。

3.ミカエリス・メンテン定数(Km)

基質と酵素の親和性の強さを表す指標。複合体を形成するために必要な基質濃度の目安となる。このため、Kmが小さい酵素ほど少ない基質量でも複合体が形成され、基質との親和性が高い。名前は、酵素反応の研究をしていたLeonor MichaelisとMaud Mentenに由来する。

4.基質濃度([S])

反応系中に存在する基質の濃度。一般に、化学種の記号を四角カッコで囲むことでその濃度を表すことが可能である。例えば基質Sに対して、基質濃度は[S]と表記できる。

5.人工触媒

触媒とは、「ある反応を促進するが自分自身は消費されない物質」を指す。生体内では主にタンパク質から成る酵素が触媒として機能しているが、人工材料では金属材料を使うことが多い。例えば、自動車の排ガス浄化には白金などの貴金属触媒が使われている。

6.ミカエリス・メンテン式

酵素反応の速度を表す、最も基本的な数式。1世紀前に提唱されて以降、今なお使い続けられている。この式を土台として、阻害剤など、より複雑な反応機構を考慮した数式も導出されている。

7.物理化学の法則

ここではアレニウスの式とブレンステッド(ベル)・エヴァンス・ポランニの式を指す。これらを使うことで、親和性の強さから速度定数、そして反応速度を計算することが可能となった。

8.束縛条件

従来のミカエリス・メンテン式では、複合体形成の速度と生成物放出の速度は自由に変えられると考えられてきた。しかし、実際には親和性の高さを通して両者は互いに影響し合うため、片方を加速しようとすると、他方は減速してしまう。このような制約があるとき、複合体形成と生成物放出の速度の間に束縛条件があるという。

9.微分

ある関数の傾きを求める数学的な手法。本研究以外でも、機械学習や衛星軌道の計算など、何かの最適解を求める場面では不可欠な手法である。また、気象や経済、感染拡大の予測など、現状から未来を予測する際にも幅広く活用されている。

10.バイオインフォマティクス

多くの生化学実験の結果は、国際的なデータベースに集約されている。新たな実験をする代わりに、データベースにある情報を解析する研究手法をバイオインフォマティクスという。

11.SDGs

持続可能な開発目標。2015年9月の国連サミットで採択された「持続可能な開発のための2030アジェンダ」にて記載された2016年から2030年までの国際目標。持続可能な世界を実現するための17のゴール、169のターゲットから構成され、発展途上国のみならず、先進国自身が取り組むユニバーサル(普遍的)なものであり、日本としても積極的に取り組んでいる。(外務省ホームページから一部改変して転載)SDGsはSustainable Development Goalsの略。

研究支援

本研究は、科学技術振興機構(JST)創発的研究支援事業「非平衡状態における触媒反応ネットワーク理論の開拓(研究代表者:大岡英史、JPMJFR213E)」および同機構ACT-X「酵素のKm値再考察:最適値を決める因子の探索(研究代表者:千葉洋子、JPMJAX20BB)」による支援を受けて行われました。

原論文情報

Hideshi Ooka, Yoko Chiba, Ryuhei Nakamura, “Thermodynamic Principle to Enhance Enzymatic Activity using the Substrate Affinity”, Nature Communications, 10.1038/s41467-023-40471-y

発表者

理化学研究所

環境資源科学研究センター 生体機能触媒研究チーム

研究員 大岡 英史(オオオカ・ヒデシ)

上級研究員 千葉 洋子(チバ・ヨウコ)

チームリーダー 中村 龍平(ナカムラ・リュウヘイ)

報道担当

理化学研究所 広報室 報道担当

科学技術振興機構 広報課

JST事業に関すること

内山 浩幹(ウチヤマ・ヒロキ)

科学技術振興機構 創発的研究推進部