2022-03-10 理化学研究所,横浜市立大学,物質・材料研究機構

理化学研究所(理研)革新知能統合研究センター目的指向基盤技術研究グループ分子情報科学チームの隅田真人研究員、津田宏治チームリーダー、横浜市立大学大学院生命医科学研究科の寺山慧准教授、物質・材料研究機構国際ナノアーキテクトニクス研究拠点の田村亮主任研究員らの国際共同研究グループは、量子化学計算[1]を用いて蛍光有機分子をゼロから設計する人工知能(AI)を開発し、AIが考案した蛍光有機分子を実際に合成することに世界で初めて成功しました。

本研究成果は、センシングや有機エレクトロニクスなどの蛍光材料の開発に貢献すると期待できます。

蛍光は特定の有機分子が示す性質であり、蛍光有機分子の設計をゼロから原子レベルで構築する方法はこれまでありませんでした。

今回、国際共同研究グループは、量子化学計算を通して蛍光機構をデジタル化し、深層学習[2]で分子構造を学習したAIに蛍光現象を理解させることで、蛍光有機分子をゼロから設計するAIを開発しました。このAIが設計した分子の中から8個を合成し、蛍光測定したところ、そのうち6個が蛍光を発することを確認しました。

本研究は、科学雑誌『Science Advances』オンライン版(3月9日付:日本時間3月10日)に掲載されました。

AIによる蛍光有機分子の設計に成功

背景

蛍光有機分子は、塗料やセンサーなどに応用可能な機能性分子の一つです。近年では、有機EL[3]としての応用も進み、蛍光有機分子の開発は重要性が増しています。その一方で、蛍光有機分子の開発は既知の蛍光分子を基にした誘導体の開発が主流であり、ゼロから蛍光有機分子を設計することはほとんどありませんでした。これは、蛍光は特定の有機分子が持つ性質であり、分子骨格だけから蛍光有機分子であるか否かを判断することは困難なためです。

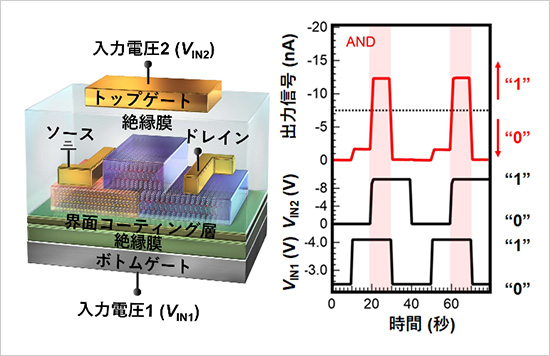

通常、蛍光有機分子は基底状態上の安定(基底状態上の極小)構造をとっています。それが光を吸収すると励起状態に遷移し、構造緩和によって励起状態上の極小に到達し、基底状態に戻る際に蛍光を発します(図1)。従って、物理化学的な知見からは有機分子が蛍光を発する条件は明確であり、励起状態上に極小を持つことだといえます。この最低限ともいえる蛍光発現条件は、量子化学計算を用いることでコンピュータによる自動評価(デジタル化)が可能です。

そこで、国際共同研究グループは、量子化学計算により蛍光機構をデジタル化するシステムを構築した上で、人工知能(AI)に蛍光を学習させ、蛍光有機分子をゼロから設計することを試みました。

図1 典型的な蛍光有機分子の分子内自由度の変化に対するエネルギー曲面

通常、有機分子は基底状態の安定構造をとっている。光吸収によって励起状態に遷移し、構造緩和によって励起状態上の安定構造(極小)に到達し、基底状態に戻る際に発光する(蛍光)。この蛍光機構は、量子化学計算を通じてデジタル化可能である。

研究手法と成果

図1に示したように、蛍光発現の物理化学的機構は、分子が励起状態上の極小に到達し、励起状態上の極小と基底状態のエネルギー差が蛍光として放出されるというものです。国際共同研究グループはバイオイメージング材料としての応用も想定し、光によって励起され、蛍光を発する分子を設計することにしました。

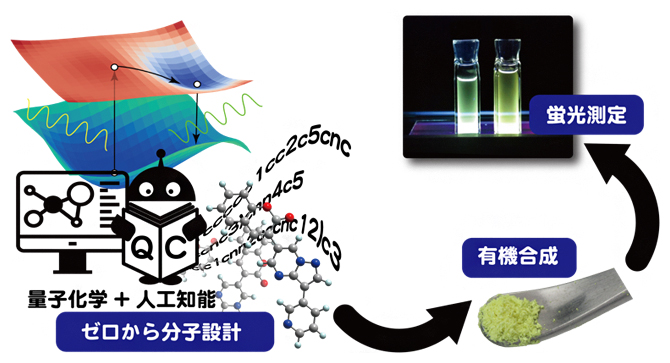

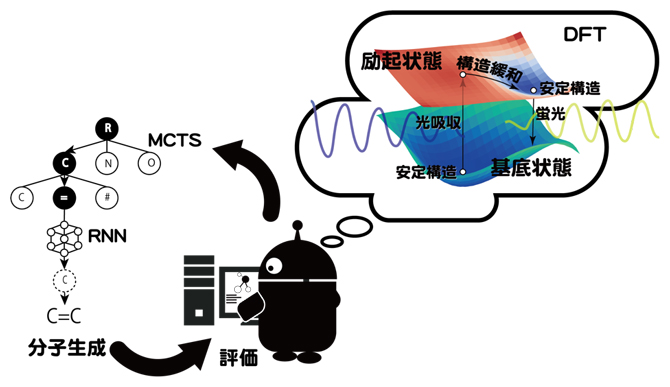

設計方法としては、まずデータベースにある水素(H)、炭素(C)、窒素(N)、酸素(O)原子で構成される15万3253個の有機分子に関する情報(構造式)を用意し、「再帰型ニューラルネットワーク(RNN)[4]」という深層学習の手法によってさまざまな有機分子の構築パターンをAIに学習させます。この学習したRNNと「モンテカルロ木探索(MCTS)[5]」を組み合わせ、有機分子を生成します(図2の分子生成)。生成された有機分子の蛍光性を評価するために、量子力学に基づいた分子シミュレーション技術である「密度汎関数理論(DFT)[6]」と蛍光機構をモデル化したシステムにより評価し(図2の評価)、次の分子生成に反映させます。このAI技術により、実現したい波長の蛍光を発する有機分子の設計が可能になります。

図2 AI技術による蛍光有機分子の設計

再帰型ニューラルネットワーク(RNN)とモンテカルロ木探索(MCTS)を組み合わせた手法で、有機分子を生成する。次に、生成された有機分子の蛍光性を、量子力学に基づいた分子シミュレーション(密度汎関数理論:DFT)により評価し、次の分子生成に反映させる。

有機分子の蛍光性を評価するには、基底状態と励起状態の評価が必要です。DFT計算は量子化学計算の中では比較的低コストですが、蛍光性評価にはそれなりの計算コストが必要です。そこで、MCTSを並列化し、複数の有機分子を同時探索できるようにしました。この並列化により、革新知能統合研究センターの人工知能研究用計算機システム「RAIDEN」[7]の大規模CPUクラスタ上で1,024コアを使用し、5日間で3,000個を超える有機分子の設計が可能になりました。

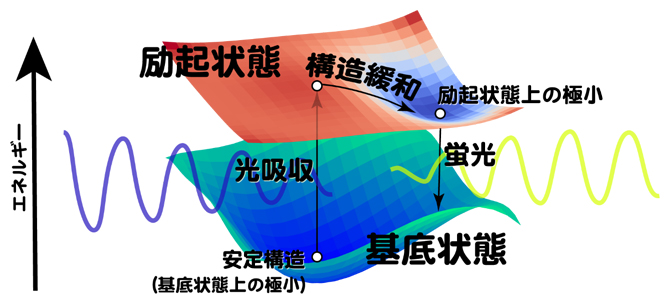

設計した3,643個の有機分子から、肉眼で蛍光が確認できる波長400ナノメートル(nm、1nmは10億分の1メートル)以上の光を吸収する分子を87個選択しました。このうち、合成報告例のある有機分子が7個、未報告であるものの、国際共同研究グループが合成可能と判断したものが1個存在しました(図3上)。そこで、これら8個の有機分子を実際に合成し、蛍光測定したところ、未報告有機分子を含む計6個が溶液状態、あるいは固体状態で蛍光を発することを確認しました(図3下)。

このようにして、DFT計算を用いて蛍光現象をデジタル化し、AIが蛍光分子を設計できることを世界で初めて示しました。

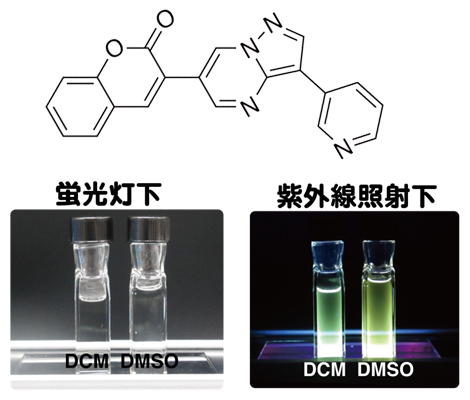

図3 AIによって初めて開発された蛍光有機分子の一つ

上は、本研究で開発された蛍光有機分子の構造式。合成法は未報告であった。下の画像は、その蛍光有機分子のジクロロメタン(DCM)とジメチルスルホキシド(DMSO)溶液のそれぞれを、蛍光灯下と紫外線照射下で撮影した様子。

今後の期待

持続可能社会の実現や、より高機能な電子デバイスの開発に向け、有機分子に対する期待が高まる昨今、求められる機能は一層複雑化しています。

蛍光は特定の有機分子が示す現象で、分子骨格から蛍光分子であるかを予測することは研究者であっても容易ではありません。本研究では、予測の難しい蛍光分子の設計にAI技術を活用しました。そして量子化学計算を通して蛍光現象の機構をデジタル化し、AIに蛍光現象を理解させることに成功しました。これにより、AIによる蛍光現象を示す分子設計が可能になったのです。

これまで、量子化学計算の主な役割は化学・物理現象に説明を与えることにあり、材料開発の主流になることは稀でした。しかし、本研究のように、量子化学計算を用いたシミュレーション技術と機械学習を組み合わせることで、有機分子の特長を最大限引き出した機能性分子の開発が可能になり、さまざまな現象を示す物質開発が進むと期待できます。

補足説明

1.量子化学計算

量子力学を化学に応用し、分子が示す性質・現象を解明するための計算手法。近似方法によって多くの手法が存在する。

2.深層学習

多層ニューラルネットワークを用いた機械学習手法の一つ。

3.有機EL

特定の有機分子に電圧をかけると光を発する現象。ELはElectro-Luminescenceの略。

4.再帰型ニューラルネットワーク(RNN)

直前に出てきた文字から、次の文字を予測できる深層学習の手法の一つ。RNNはRecurrent Neural Networkの略。

5.モンテカルロ木探索(MCTS)

囲碁をはじめとするゲームにおいて有力といわれる探索手法の一つ。MCTSはMonte Carlo Tree Searchの略。

6.密度汎関数理論(DFT)

分子や材料の電子の状態を得るための量子力学に基づいたシミュレーション手法の一つ。量子化学計算の手法の一つ。DFTはDensity Functional Theoryの略。

7.人工知能研究用計算機システム「RAIDEN」

理化学研究所革新知能統合研究センターが富士通株式会社と共同で設置し運用している人工知能(AI)研究用計算機システム。GPGPUによる半精度浮動小数点演算で計算速度4ペタフロップスを誇る。RAIDENはRiken AIp Deep learning ENvironment の略。「雷電」の意味も含む。

国際共同研究グループ

理化学研究所 革新知能統合研究センター 分子情報科学チーム

研究員 隅田 真人(すみた まさと)

チームリーダー 津田 宏治(つだ こうじ)

(東京大学 大学院新領域創成科学研究科 教授、物質・材料研究機構 統合型材料開発・情報基盤部門 招聘研究員)

横浜市立大学大学院 生命医科学研究科

准教授 寺山 慧(てらやま けい)

(理化学研究所 革新知能統合研究センター 分子情報科学チーム 客員研究員)

大阪府立大学大学院 工学研究科

助教 鈴木 直弥(すずき なおや)

物質・材料研究機構

国際ナノアーキテクトニクス研究拠点

主任研究員 田村 亮(たむら りょう)

(東京大学大学院 新領域創成科学研究科講師)

主幹研究員石原伸輔(いしはら しんすけ)

グローバル中核部門

ICYS研究員 ダニエル・トニー・ペイン(Daniel Tony Payne)

英 サウサンプトン大学 化学専攻

ポスドク研究員 マンディープ・カウル・チャハル(Mandeep Kaur Chahal)

九州大学 情報基盤研究センター 先端計算科学研究部門

教授 美添 一樹(よしぞえ かずき)

原論文情報

Masato Sumita, Kei Terayama, Naoya Suzuki, Shinsuke Ishihara, Ryo Tamura, Mandeep K. Chahal, Daniel T. Payne, Kazuki Yoshizoe, Koji Tsuda, “De novo creation of a naked eye–detectable fluorescent molecule based on quantum chemical computation and machine learning”, Science Advances, 10.1126/sciadv.abj3906

発表者

理化学研究所

革新知能統合研究センター 目的指向基盤技術研究グループ 分子情報科学チーム

研究員 隅田 真人(すみた まさと)

チームリーダー 津田 宏治(つだ こうじ)

横浜市立大学大学院 生命医科学研究科

准教授 寺山 慧(てらやま けい)

物質・材料研究機構 国際ナノアーキテクトニクス研究拠点

主任研究員 田村 亮(たむら りょう)

報道担当

理化学研究所 広報室 報道担当