2020-12-04 量子科学技術研究開発機構

発表のポイント

- 一原子層単位の深さ精度で材料表面付近の磁性を観察できる新計測技術を開発

- これまで謎だった鉄表面付近の磁性を原子1層毎に観察し、磁力が層毎に増減するという複雑な現象が起きていることを世界で初めて発見

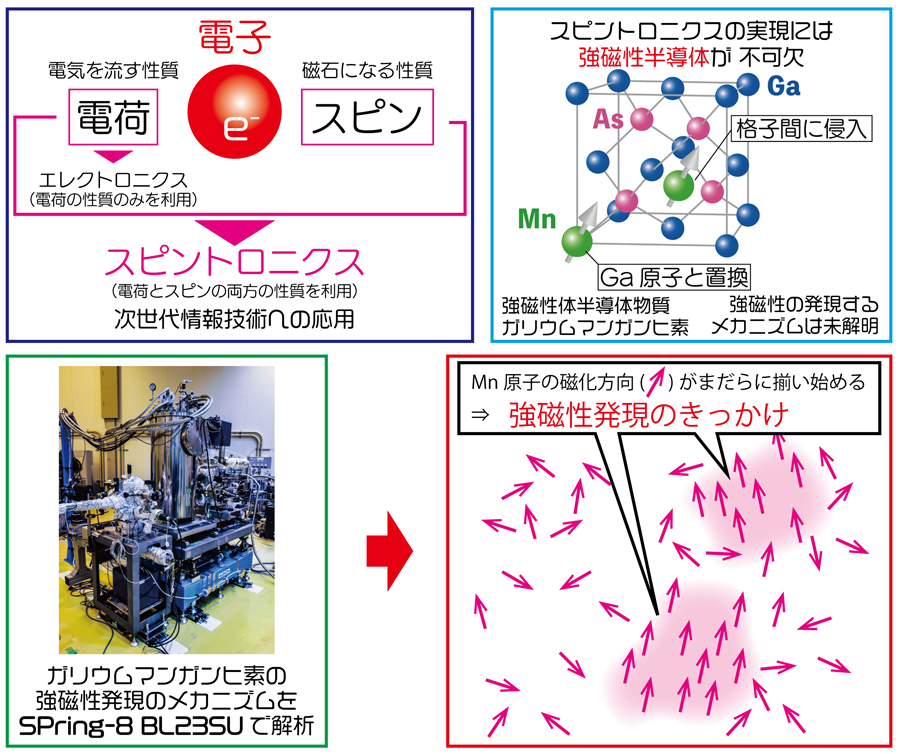

- 今後、薄膜表面・界面等の極微小領域中の磁性制御が性能向上の重要な鍵となっているスピントロニクス1)などの次世代高速・省エネデバイス開発に適用させていく

国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構(理事長 平野俊夫、以下「量研」という。)量子ビーム科学部門関西光科学研究所の三井隆也上席研究員、綿貫徹次長、上野哲朗主任研究員、同部門高崎量子応用研究所の境誠司プロジェクトリーダー、李松田主任研究員、国立大学法人京都大学(総長 湊長博)の瀬戸誠教授、小林康浩助教、国立大学法人弘前大学(学長 福田眞作)の増田亮助教、国立大学法人東京大学(総長 五神真)物性研究所の赤井久純特任研究員からなる研究グループは、スピントロニクスデバイスへの応用等に期待される放射光メスバウアー線源を利用して材料の表面付近の磁性を一原子層単位の深さ精度で調べることが出来る新しい計測技術を開発しました。

この技術を用いて、磁石の代表とも言える鉄についてこれまで謎だった表面付近の磁性を詳しく調べた結果、表面から深くなるにつれて磁力が一原子層毎に増減している複雑な現象を世界で初めて明らかにし、この現象が約40年前に理論的に提案されていた「磁気フリーデル振動」であることを突き止めました。本成果は、人類が数千年にわたって使用してきた材料である鉄における新たな発見という点において、学術的に意義深いものです。我々研究グループでは、本開発により実現した局所磁性探査技術の特長を活かして、磁石のミクロな振る舞いにより動作するスピントロニクスデバイスなど高速・省エネルギーな次世代情報デバイスの開発を目指し、磁性材料など異なる材料をナノメートルスケールで積層した多層膜の各層の内部や界面の局所磁性の分析に活用していく予定です。

本成果は12月4日(金)午前0時(日本時間)発行の米科学誌『Physical Review Letters』に、同誌が選ぶ特に重要な論文である“PRL Editors’ Suggestion”として掲載されました。https://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/PhysRevLett.125.236806

研究の背景

磁石といえば、多くの人が鉄製のものを思い浮かべると思います。鉄は強磁性を示す代表的な金属であり、有史以来人類が磁石として利用してきたものです。ところが、その表面付近で磁性がどうなっているか、未だその真実は明らかではありませんでした。今回我々はその謎に迫りました。

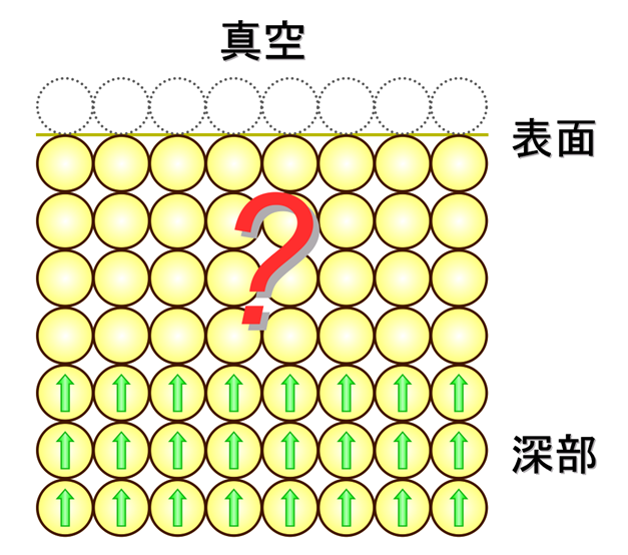

鉄が磁石となっている状態は、磁力を持った原子磁石(図1参照)が平行に整列している状態です(図2参照)。磁石はその外側に磁力を及ぼすとともに、その内側でも強い磁力が働いています。内側の深部では、原子磁石が一様に並んでおり、それぞれの原子磁石の磁力(磁気モーメント)も一定です。一方、表面では原子磁石の並びが寸断されるため、表面から原子数層ほどの深さまでは、深部とは異なる磁性が現れることが考えられます(図2参照)。

しかし、この表面付近の磁性を実際に観察することは非常に困難です。一つには、鉄の最表面から原子一層レベルで深さ毎に磁性の違いを識別できる技術が必要です。もう一つ大事なことは、鉄は大変錆びやすい、つまり、酸化しやすいため、超高真空中で酸化を抑えた清浄な表面を用意する必要があることです。この二重の困難さのために、これまで鉄の表面付近の磁性の観察に成功した例はありませんでした。そこで、我々は、この2つ要素の技術開発を行い、且つ、これらの技術を組合せることにより、鉄の表面付近の磁性の謎に挑みました。

研究内容と成果

本研究では、鉄の表面付近の磁性の謎を解明するために、高輝度放射光源を用いたメスバウアー分光法2)を利用して金属薄膜の磁性を一原子層単位で調べる新しい計測技術を開発しました。

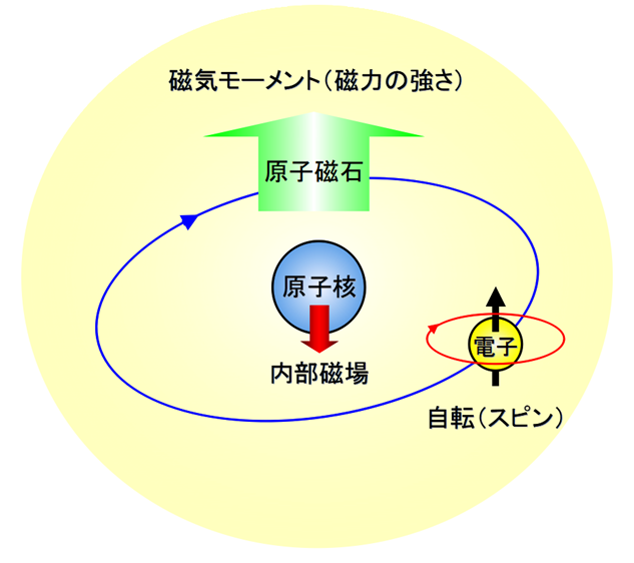

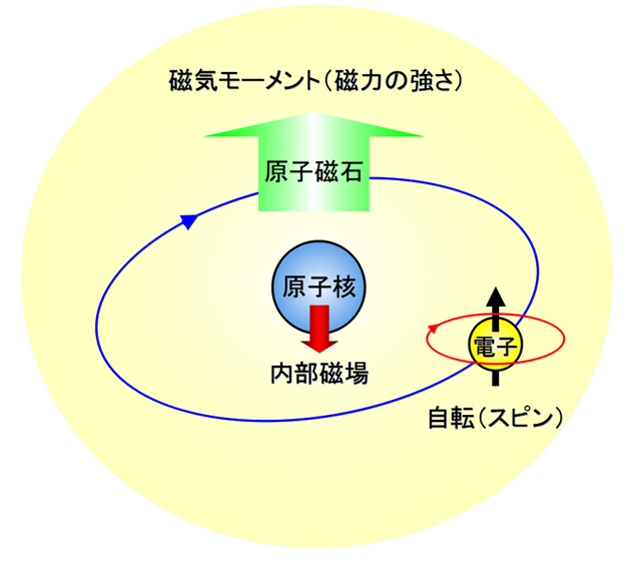

メスバウアー分光法は、特定のエネルギーを持ったX線等を材料に照射して、そのX線を共鳴吸収する元素の磁性等を調べる方法で、原子磁石の中の原子核の位置での「内部磁場」を計測することができます(図1参照)。この「内部磁場」と原子磁石の磁力(磁気モーメント)は、いずれも原子の中にある電子の自転(スピン)により図1のように互いに逆向きに生み出されるものであり、「内部磁場」を計測することにより原子磁石の磁性を評価できます。

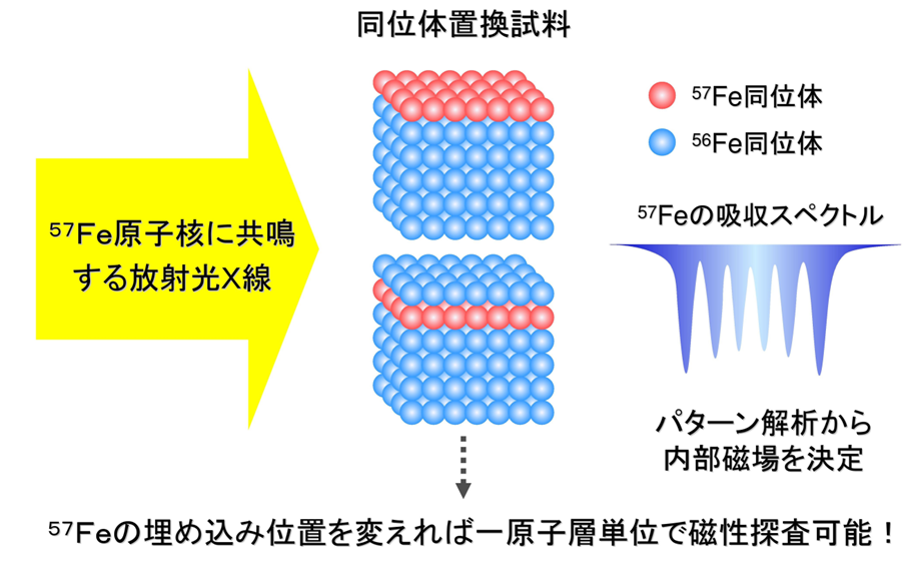

メスバウアー分光法には同位体3)(元素としては同一でも原子核の質量が異なるもの)を識別できる他手法にはないユニークな特徴があります。鉄の場合、同位体“57Fe”3)は特定のエネルギーのX線が共鳴吸収されますが、同位体“56Fe”には吸収されません。この特徴を活かして、照射するX線に対して共鳴吸収を起こさない鉄(Fe)の同位体“56Fe”からなる鉄薄膜をまず用意しておき、そこに表面付近の注目する一層だけに共鳴吸収を起こす鉄の同位体“57Fe”を埋め込んだ試料を作製することにより、注目する原子層の磁性を計測できるようになります(図3参照)。

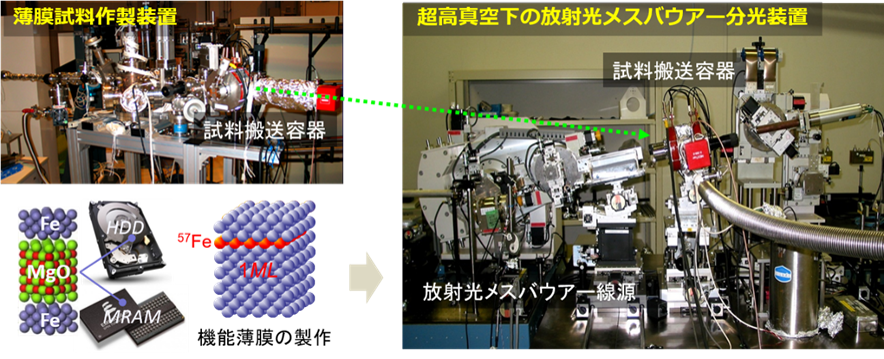

ところが、従来のメスバウアー分光法では、指向性が全く無い放射性同位体を線源に用いるため、超高真空という特殊な環境下で、薄膜中の僅か一原子層の“57Fe”のスペクトルを観測することは極めて困難です。そこで、我々は、大型放射光施設SPring-84)の量子科学技術研究開発機構の専用ビームラインBL11XUで独自開発した高強度で指向性高い放射光メスバウアー線源5)を用いました。その輝度(明るさ)は、通常の放射性同位体メスバウアー線源の10万倍以上もあり、さらに、X線集光装置でマイクロビーム化することで表面付近を集中的に観察できるようにしました。

これに加えて、酸化を抑えた清浄な鉄表面を測定するために、10-9Pa(大気の100兆分の1の圧力)に至る超高真空下で測定できるシステムを構築しました。このシステムでは試料搬送容器を、超高真空下で原子層を一層ずつ積み上げて薄膜試料作製ができる装置に組み込むことが出来ます。また、薄膜試料作製後はこの試料搬送容器を切り離して、超高真空を保ったまま放射光メスバウアー分光装置にドッキングさせることが出来るようになっています。こうして、注目する原子層に同位体を埋め込んだ鉄薄膜試料を、清浄な状態を保ったままで放射光メスバウアー分光測定ができるようになりました。図4に、放射光メスバウアー分光装置、および、薄膜試料作製装置、試料搬送容器で構成された原子層分解磁気構造解析システムを示します。

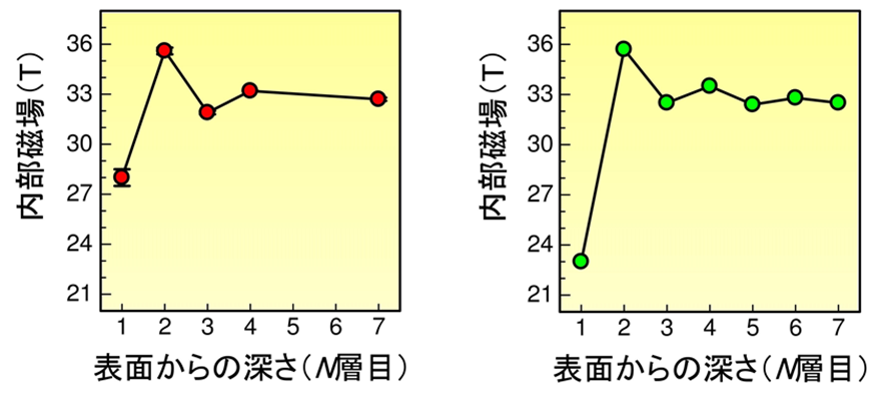

今回我々は、表面から1層目、2層目、3層目、4層目、7層目に同位体“57Fe”を埋めこんだ5種類の鉄薄膜試料を用意して調べました。その結果、図5(左)のように、表面第1層の内部磁場の大きさは深部での値(バルクの値)に比べて15%も小さくなっている一方で、第2層目では深部よりも8%大きくなる、第3層目では振れ幅は抑えられるが再び深部より3%小さくなる、第4層目では僅かではあるが深部より大きくなる、というように内部磁場が原子一層毎に振動的に増減していることを明らかにしました。また、第7層目では、深部の原子磁石と同じ強さになっていることが分かりました。

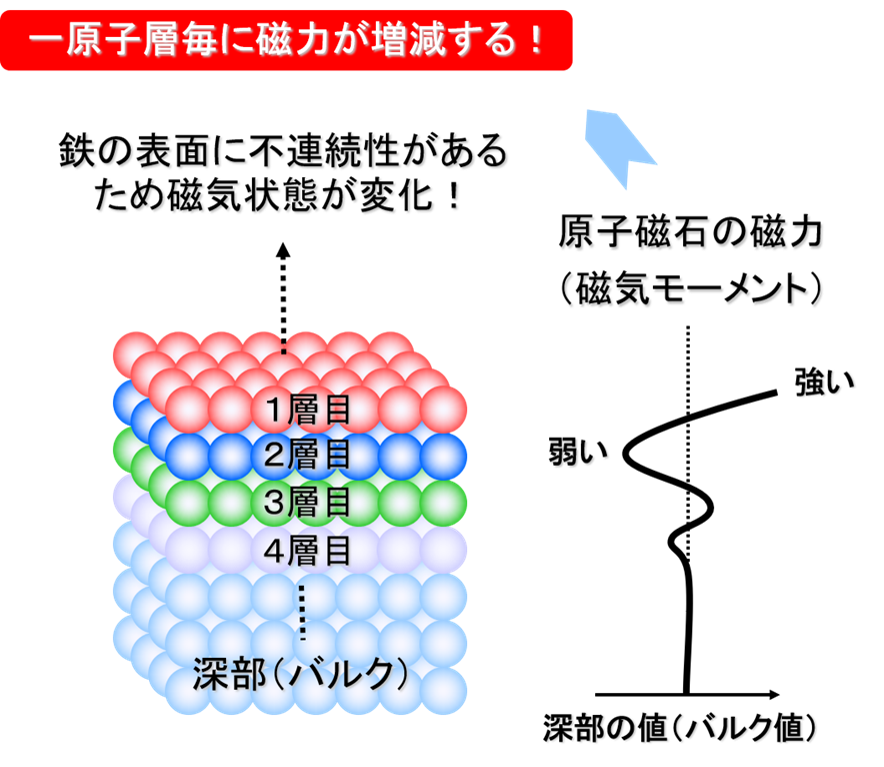

さらに我々は、この振動が約40年前に理論的に提案されていた「磁気フリーデル振動」であることも突き止めました。図5(右)には、実験条件に即して計算した鉄表面付近の内部磁場の磁気フリーデル振動です。実験と理論の結果がよく一致していることが分かります。鉄の表面付近に磁気フリーデル振動が誘起されると、原子磁石(磁気モーメント)の強度は、一原子層毎に内部磁場と逆パターンで増減します(図6参照)。このため、私達が体感できる鉄の磁力、即ち、原子磁石の強さは、表面の第1層では内部よりも強く、第2層目では内部よりも弱くなり、このプロセスを繰り返すことで、鉄表面の磁力が一原子層毎で振動的に強弱することが分かります。このように鉄の表面では非常に複雑な磁性の変化が起こっていることが初めて明らかとなりました。

今後の展開

本開発により実現した一原子層単位での局所磁性探査技術は、材料表面のごく近傍だけでなく、より深い箇所まで一原子層の深さ分解能で観察できることに大きな特長があります。従来、深さ分解能のある計測法では計測深度が取れない一方で、計測深度のある方法では深さ分解能を追求できませんでした。本技術は、これらを両立させることを可能にする画期的な手法です。研究グループでは、上記のような特長を活かして、磁性材料など異なる材料をナノメートルスケールで積層した多層膜の各層の内部や界面の局所磁性の分析に活用していく予定です。現状における本技術の主要な計測対象元素は鉄ですが、磁気デバイスやスピントロニクスデバイスは鉄を含むものが大多数であるため、広範な適用が可能です。特に、スピントロニクスデバイスにおいては、デバイス内の多層膜に含まれる厚さが数ナノメートル程度の磁性層や各層の界面付近など原子層スケールの領域の磁性がデバイスの機能や性能に大きな影響を与えるため、本技術により狙った領域の局所磁性を見極めることで、これらの開発が加速されるものと期待されます。

<参考資料>

図1.原子磁石の模式図。原子磁石の磁力(磁気モーメント)と原子核位置での内部磁場は、いずれも電子の自転(スピン)により互いに逆向きに生み出されます。本研究では、メスバウアー分光法1)を用いて原子核位置での内部磁場を計測し、それにより原子磁石の磁性を評価しました。

図2.鉄を構成する原子磁石の配列。原子磁石の向きは平行に揃っています。原子磁石が一様に並んでいる深部では、原子磁石の磁力(磁気モーメント:緑の矢印)が一定であることは良く知られていますが、原子磁石の並びが寸断される表面付近の磁性はこれまで明らかになっていませんでした。表面では、隣にあるはずの原子がなく(点線〇の箇所)、その影響で表面付近の磁性は深部とは異なることが考えられます。

図3.メスバウアー分光法1)による同位体2)置換試料を用いた原子層分解磁気構造解析法。照射するX線に対して共鳴吸収を起こさない鉄(Fe)の同位体2) “56Fe”からなる鉄薄膜について、注目する一層だけに共鳴吸収を起こす鉄の同位体“57Fe”を埋め込んだ試料を用意します。この試料から、注目する原子層だけの吸収スペクトルを得ます。吸収スペクトルは典型的には右図の形状をしており、ピーク間隔などのパターン解析から原子核位置での内部磁場を決定します。

図4.金属薄膜の原子層分解磁気構造解析システム。まず、試料搬送容器を、薄膜試料作製装置に取付けて同位体2)を埋め込んだ試料を作製します。次に、この試料搬送容器を放射光メスバウアー分光装置に超高真空を保ったまま付け替えて原子層分解磁気構造解析を行います。

図5.本研究で決定した鉄表面付近の原子層毎の内部磁場の大きさ:実験値(左)、理論値(右)。

図6.鉄表面で生じる磁気フリーデル振動の模式図。私達が体感できる鉄の磁力、即ち、原子磁石(磁気モーメント)の強さは、表面の第1層では内部よりも強く、第2層目では内部よりも弱くなり、このプロセスを繰り返すことで、一原子層毎に磁力が振動的に増減することが分かりました。

用語解説

1) スピントロニクス

スピントロニクスは、固体中の電子が持つ電荷とスピンの両方を工学的に利用、応用する分野のことです。スピンとエレクトロニクス(電子工学)から生まれた造語です。

2) メスバウアー分光法

多様な原子核に放射光を共鳴吸収させて物質の性質を調べる方法で、磁性や電子状態、化学状態を局所的に調べることが出来ます。微小部サイズ高指向性の放射光メスバウアー線源を用いれば金属中に含まれる僅か一原子層の57Feでも観測できます。

3) 同位体

同じ原子番号を持つ元素の原子のうち、原子核に含まれる中性子の数(つまりその原子の質量数)が異なる原子のことを同位体と呼びます。同位体は種類ごとに自然界で一定の割合(天然存在比)で存在します。今回用いた57Feと56Feは自然にそれぞれ2.2%、91.7%含まれており、放射性の無い(放射線がでない)安全な同位体です。57Feと56Feとでは、原子核に含まれる陽子の数はどちらも26個ですが、中性子の数はそれぞれ31個と30個であり異なっています。

4) 大型放射光施設SPring-8

兵庫県の播磨科学公園都市にある超強力なX線を生み出す施設です。SPring-8の名前は、Super Photon ring 8Gevに由来しています。放射光は、光速近くまで加速された電子の軌道を磁場で曲げた際に生じる指向性の高い光であり、赤外線からX線までの広い波長範囲に渡る白色光です。SPring-8では、この放射光を用いて、ナノテクノロジー、バイオテクノロジーや産業利用に渡る幅広い研究が行われています。

5) 放射光メスバウアー線源

放射光メスバウアー線源は、57Fe同位体を富化した磁性体57FeBo3結晶の核共鳴線のみを反射する散乱現象を利用して、放射光から57Feの核共鳴エネルギーを持ったX線を生成できます。その波長の広がりは、通常の放射光に比べて一億分の一まで狭められており、X線の輝度(明るさ)は、通常の放射性同位体メスバウアー線源の10万倍以上に達します。このため、従来のメスバウアー分光では困難な回折、斜入射やマイクロビームを用いた未踏の実験を開拓できます。