共振器型自由電子レーザの世界最高変換効率を達成

2020-10-06 量子科学技術研究開発機構

発表のポイント

- 共振器型自由電子レーザを強光子場科学の研究に利用するためには、赤外領域において電子ビームから光へのエネルギー変換効率の増大とパルス幅の短縮が求められていた。

- 本研究グループは、京都大学自由電子レーザ施設において装置の改良と運転条件の最適化を行い、共振器型FELにおける変換効率の世界最高記録を更新した。

- これまで未開拓の長波長赤外領域における強光子場科学の研究やアト秒X線源の開発に寄与する。

京都大学の全炳俊助教、大垣英明教授、量子科学技術研究開発機構の羽島良一上席研究員の共同研究グループは、京都大学エネルギー理工学研究所の自由電子レーザ装置(KU-FEL)において、共振器型自由電子レーザ1)(Free-Electron Laser; FEL)の世界最高変換効率を達成した。

極短パルス高強度レーザと物質の相互作用においては、レーザ波長が長くなると、トンネル電離2)した電子がレーザ電場から受け取るエネルギーが大きくなり、高次高調波発生3)によるアト秒X線パルス(アトは100京分の1)の生成に有利となる。このため、レーザの発振波長を、近赤外(1-4μm )から中赤外(4-8μm)、長波長赤外(8–15μm)へと拡大する研究が国内外で近年さかんに行われている。高エネルギーに加速した電子ビームを使ってレーザ発振を行う共振器型自由電子レーザは、赤外を含む広い波長領域で動作可能であるが、アト秒X線の発生をはじめとした強光子場科学への応用には、電子ビームからレーザへのエネルギーの変換効率を向上してレーザパルスエネルギーを高めると同時に、極短パルスの生成方法を確立する必要があった。

本研究グループはKU-FELにおいて、電子放出手法の変更による供給電子ビーム量の大幅な増大と精緻な加速器制御により、超放射発振4)と呼ばれる特殊な条件下での発振を可能とし、波長11μmにて、世界最高となる9.4%の変換効率を達成した。超放射発振では変換効率の増大とパルスの短縮が同時に起こることが知られており、本実験でも極短パルスが生成されていると考えられる。本研究は、これまで未開拓であった長波長赤外領域における強光子場科学の研究やアト秒X線源の開発に寄与する。

本研究成果は国際学術誌Applied Physics Expressのオンライン版に10月1日に掲載されると共に、特筆すべき成果として同学術誌の“Spotlights”論文に選ばれた。

研究の背景と目的

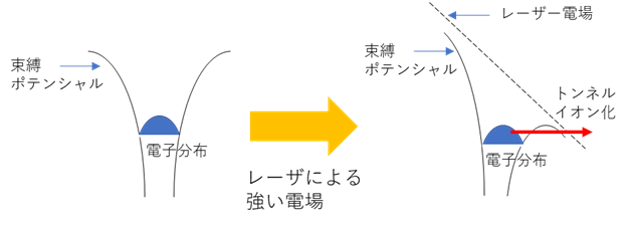

原子や分子中の電子(負の電荷)は原子核(正の電荷)が作る電場(クーロン場)によって原子核に束縛されている。超短パルス高強度レーザ技術の進展により、クーロン場に匹敵する強い電場をレーザの集光によって作り出せるようになった。このような強い電場中での原子、分子のふるまいを調べる研究は強光子場科学と呼ばれている。図1は原子核に束縛された電子がレーザ電場によりトンネル電離する様子を示したものである。トンネル電離した電子はレーザ電場で加速されるが、この時電子が受け取るエネルギーはレーザ波長の2乗に比例して大きくなる。

高次高調波発生は、トンネル電離した電子が元の原子に再結合した際に、それまでレーザ電場から与えられたエネルギーを光として放出する現象である。波長の長いレーザは電子に大きなエネルギーを与えるので、高いエネルギーの高次高調波発生に有利となる。このため、レーザの発振波長を、近赤外(1-4μm)から中赤外(4-8 μm)、長波長赤外(8–15μm)へと拡大する研究が国内外で近年さかんに行われている。

図1:レーザ電場によるトンネル電離

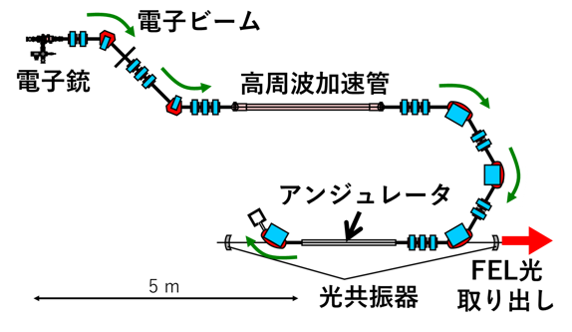

共振器型自由電子レーザ(FEL)は、加速器で作られる高エネルギー電子が周期交代磁場(アンジュレータ)中で蛇行運動する時に発生する放射光を光共振器に閉じ込め、繰り返し電子と相互作用させることでレーザ発振を得るものである。電子エネルギー、アンジュレータ磁場の大きさを制御することで発振波長を変化させることができる。図2に京都大学エネルギー理工学研究所の自由電子レーザ施設(KU-FEL)のレイアウトを示す。

図2:京都大学自由電子レーザ施設(KU-FEL)

共振器型FELは、近赤外から長波長赤外まで任意の波長で動作可能という利点があるが、これまで、強光子場科学への応用例はなかった。これは、共振器型FELで生成されるレーザパルスの強度が不十分であったためである。本共同研究グループは、強光子場科学の研究に利用可能な極短パルス高強度レーザをFELで生成することを目指し研究を行った。

研究の方法と結果

本共同研究グループは、KU-FELにおいて変換効率を増大させ、レーザパルス強度を高めるため、以下に示す装置の改良と運転条件の最適化を行った。

(1) 電子銃から電子を発生する方法について、従来の熱陰極方式から光陰極方式へ変更し、これにより、電子ビームパルスの電荷量を 60 pC (ピコクーロン、ピコは一兆分の一で1 pCは電子約600万個に相当する電荷量)から190 pC へ大幅に増大することに成功した。

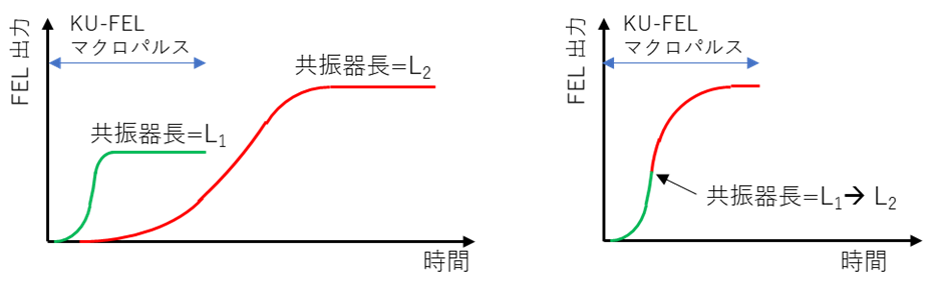

(2) 電子銃と加速器に供給する高周波電力の周波数に変調を与え、マクロパルス(電子パルス持続時間、7μs)の内部で電子ビームの繰り返し周波数を変化させる技術(Dynamic Cavity Desynchronization; DCD法)を採用した。共振器型FELでは、FELパルスの立ち上がり(レーザ増幅)と飽和強度が光共振器長に依存する。特に、共振器長を電子の繰り返しに正確に合わせた時に、超放射発振と呼ばれる高い効率の発振が起こることが知られている。DCD法を使えば電子ビームの繰り返しに変調を加えることで、光共振器長を瞬時に変化させるのと同等の効果を得ることができる。これにより、マクロパルスの限られた時間内で、FELの早い立ち上がり(レーザ増幅)と高い飽和強度を両立することに成功した。図3にDCD法の原理を示す。

図3:FELの光共振器長をL1とした時、早い立ち上がりが得られるが飽和出力は小さく、L2とすると立ち上がりが遅いが飽和出力は大きくなる(左図)。DCD法を用いることで、マクロパルス(7 μs)の時間幅の中で共振器長をL1からL2へ変化させるのと同等の効果を作ることができ、早い立ち上がりと大きな飽和出力を同時に実現できた(右図)。

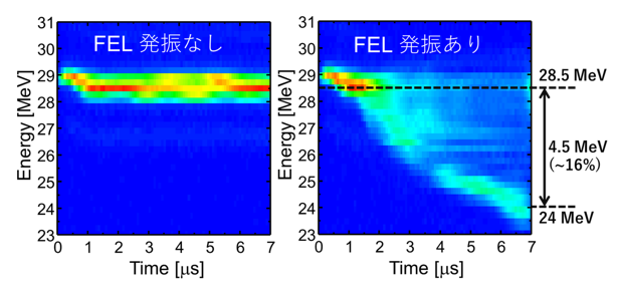

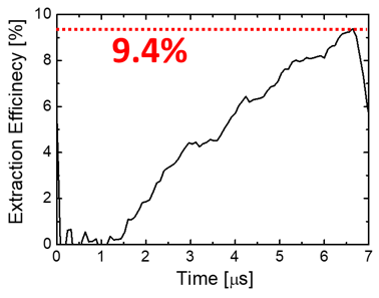

FELの変換効率は、レーザ発振を終えた電子ビームのエネルギーの測定から求めた。電子ビームエネルギーの測定結果を図4に示す。マクロパルス内でFELが立ち上がるのに合わせて、電子が大きくエネルギーを失っている様子がわかる。マクロパルスの最終部では、電子は最大で16%、平均で9.4%のエネルギーを失っていることがわかり、この結果からマクロパルス最終部での変換効率が9.4%と求められた。図5にマクロパルスにおける変換効率の変化を示す。

図4:電子ビームエネルギースペクトルの時間変化。FEL発振ありの場合、多数の電子が大きくエネルギーを失っている。電子が失ったエネルギーはレーザが増幅で得たエネルギーに等しい。

図5:マクロパルス内における変換効率の変化。マクロパルスの最終部で9.4%の変換効率を達成した。

研究成果の意義

共振器型FELの変換効率のこれまでの最高値は、9%(2002年、日本原子力研究所の超伝導加速器を利用したFEL)であった。今回、DCD法を用いることにより、マクロパルスの短い常伝導加速器でも高効率発振が可能であることを示すと同時に、18年ぶりの記録更新となり、特筆する成果として、国際誌Applied Physics Expressの“Spotlights”論文に選ばれた。FELの超放射発振では、変換効率の増大とともにFELパルスの短縮が起こり、本実験でも極短パルスが生成されていると考えられる。実験で得られたFELパルスは、波長11 μm、パルスエネルギー100 μJであり、強光子場科学の研究に利用できるものである。長波長赤外(8–15 μm)の実験では、2019年にキセノン原子のイオン化にはじめて成功したとの報告(固体レーザ、波長8.9 μm)があったが、未開拓の領域である。

また、極短パルス高強度レーザをガス中に集光しアト秒パルスを得る高次高調波発生では、入射レーザの波長を長くすれば高次高調波の次数が高くなり(発生する光の波長が短くなり)、X線の生成に有利であるとの報告がある。今回の実験結果をもとに、KU-FEL をさらに高性能化させることで、高次高調波を用いたアト秒X線の発生にも道が開かれる。

謝辞

本研究は、文部科学省 光・量子飛躍フラッグシッププログラム (Q-LEAP)基礎基盤研究 「自由電子レーザーで駆動する高繰り返しアト秒光源のための基礎基盤技術の研究」(研究代表者 羽島良一JPMXS0118070271.)の助成を受けて行われました。

論文情報

タイトル:Record high extraction efficiency of free electron laser oscillator

著 者:Heishun Zen, Hideaki Ohgaki and Ryoichi Hajima,

論 文 誌:Applied Physics Express 13, 102007 (2020) (DOI: 10.35848/1882-0786/abb690)

掲載URL:https://iopscience.iop.org/article/10.35848/1882-0786/abb690

用語説明

1)共振器型自由電子レーザ

電子加速器で発生させた高エネルギー高品質電子バンチ列をアンジュレータと呼ばれる磁石列に入射させ、発生した放射光を光共振器と呼ばれる合わせ鏡の中に閉じ込め、後から入射してくる電子バンチと相互作用させることで光を増幅し、レーザ発振を得る装置。

2)トンネル電離

高強度レーザを照射された原子や分子に束縛された電子が感じるポテンシャル(電位)は、レーザ電場によって大きくゆがめられる。この際、原子や分子に束縛された電子はレーザ電場によってゆがめられ、薄くなったポテンシャル障壁を、量子力学的なトンネル効果によって通り抜けて原子や分子の外に出ることが可能となる。これをトンネル電離と呼ぶ。

3)高次高調波発生

高強度のパルスレーザを物質(ガス、固体等)に照射した時、高い次数を持つ高調波(基本波の整数倍の周波数をもつ波)が放射される現象。高調波はアト秒の時間幅を持つ光パルスとなる。高次高調波発生の原理は、レーザ電場によるトンネル電離、電離した電子のレーザ電場による加速、加速された電子の元の原子への再結合の3段階モデルで説明できる。

4)超放射発振

原子や分子が励起準位から基底準位に戻るとき準位間のエネルギーに等しいエネルギーを持った光子を放出する現象を「自然放射」という。「超放射」は、同時に励起されたN個(Nは多数)の原子や分子が一斉に光子を放出する現象で、光子を放出する時間(光パルス幅)がNに反比例して短くなり、光パルスのピーク強度はN2に比例して大きくなる。自由電子レーザでは、光波長とアンジュレータ周期数の積に比べて電子ビームパルスが短い場合に、原子や分子からの超放射と同様に、ピーク強度の増大と光パルス幅の短縮が同時に起こる超放射発振を行う。