1702地球物理及び地球化学

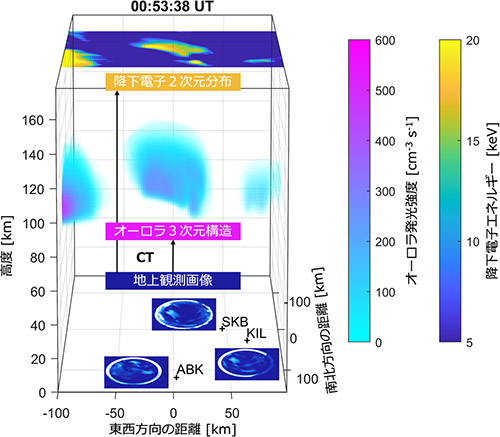

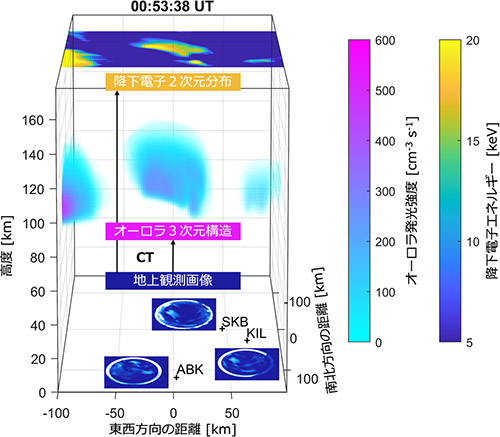

1702地球物理及び地球化学 コンピュータトモグラフィにより脈動オーロラの3次元構造の復元に成功!

2022-08-26 国立極地研究所,東北大学,電気通信大学国立極地研究所の吹澤瑞貴特任研究員、田中良昌特任准教授、小川泰信教授を中心とする、東北大学、電気通信大学などの研究グループは、北欧の3地点で観測されたオーロラ画像に、医療診断の分野...

1702地球物理及び地球化学

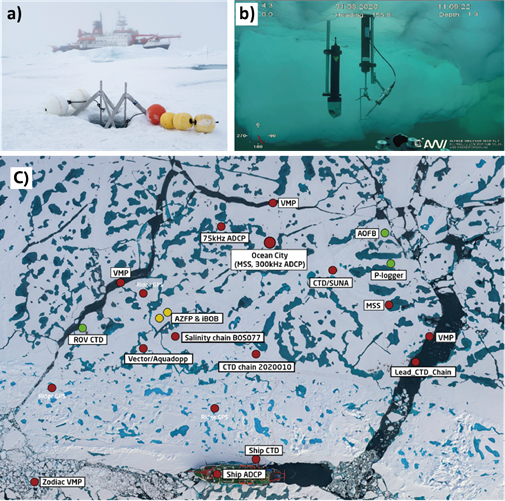

1702地球物理及び地球化学  1902環境測定

1902環境測定  1702地球物理及び地球化学

1702地球物理及び地球化学  1702地球物理及び地球化学

1702地球物理及び地球化学  1702地球物理及び地球化学

1702地球物理及び地球化学  1702地球物理及び地球化学

1702地球物理及び地球化学  1902環境測定

1902環境測定  1702地球物理及び地球化学

1702地球物理及び地球化学  1702地球物理及び地球化学

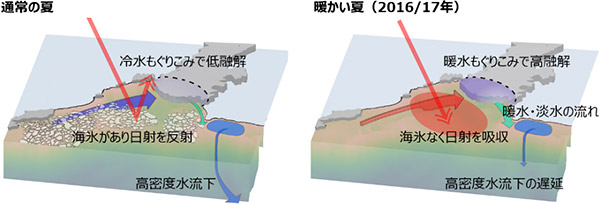

1702地球物理及び地球化学  1900環境一般

1900環境一般  1701物理及び化学

1701物理及び化学  1702地球物理及び地球化学

1702地球物理及び地球化学