1702地球物理及び地球化学

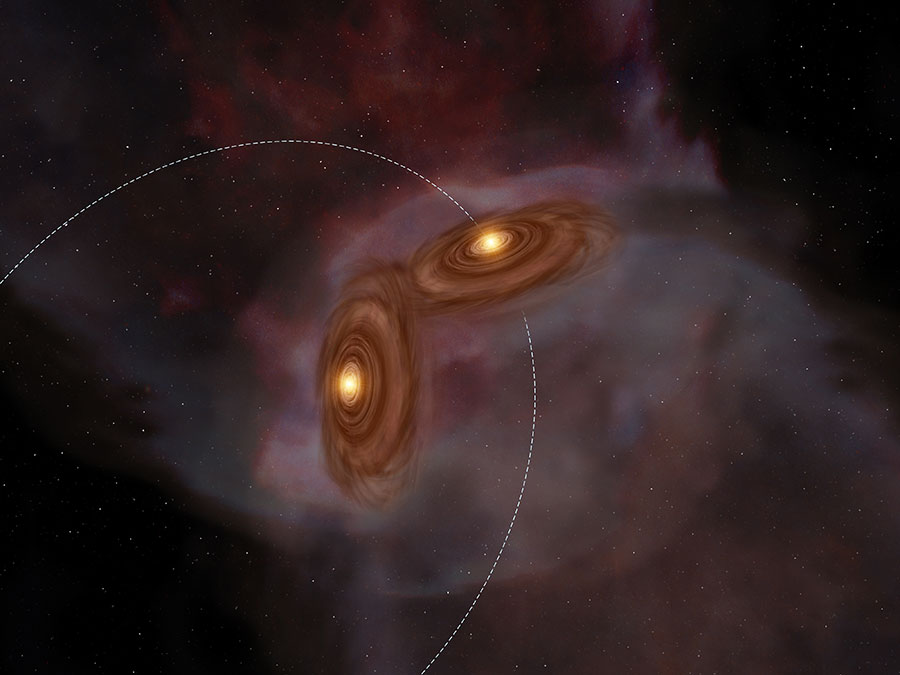

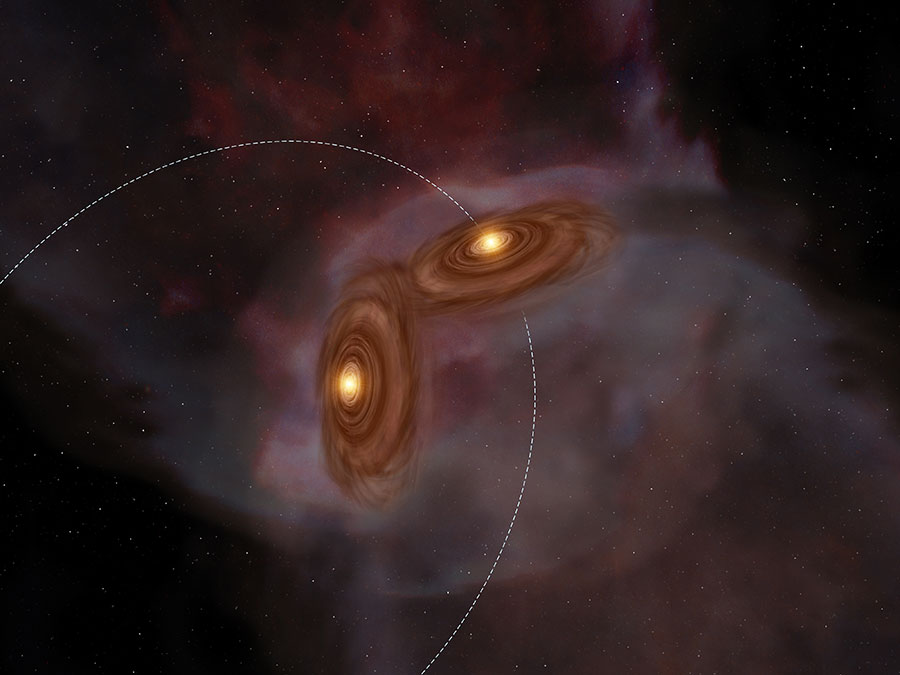

1702地球物理及び地球化学 アルマ望遠鏡が描く双子の星の軌道運動

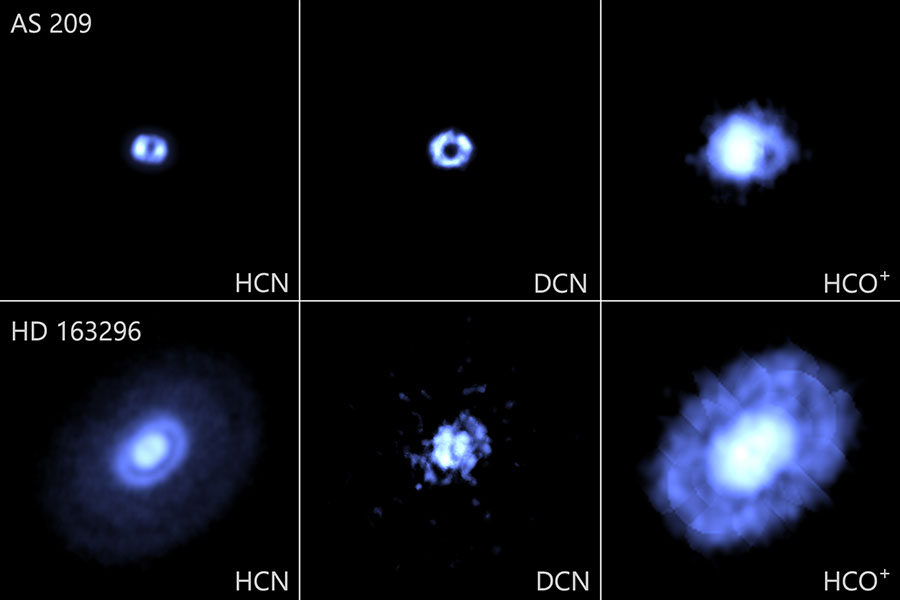

アルマ望遠鏡の観測データを活用して、若い連星であるおうし座XZ星系について調べ、連星を成す2つの星に付随する原始惑星系円盤が、互いに40度以上傾いていることが明らかになった。2つの星が互いに時計回りに運動していることを発見した。つまり、連星を作るそれぞれの星の原始惑星系円盤だけでなく、連星の軌道面を含む全てが、異なる面上にあることが明らかになった。

1702地球物理及び地球化学

1702地球物理及び地球化学  1701物理及び化学

1701物理及び化学  1701物理及び化学

1701物理及び化学  1701物理及び化学

1701物理及び化学  1701物理及び化学

1701物理及び化学  1701物理及び化学

1701物理及び化学  1701物理及び化学

1701物理及び化学  1701物理及び化学

1701物理及び化学  1701物理及び化学

1701物理及び化学  1700応用理学一般

1700応用理学一般  1701物理及び化学

1701物理及び化学  1700応用理学一般

1700応用理学一般