1701物理及び化学

1701物理及び化学 急激に超高輝度となる天体が発生する瞬間を初めて捉えた

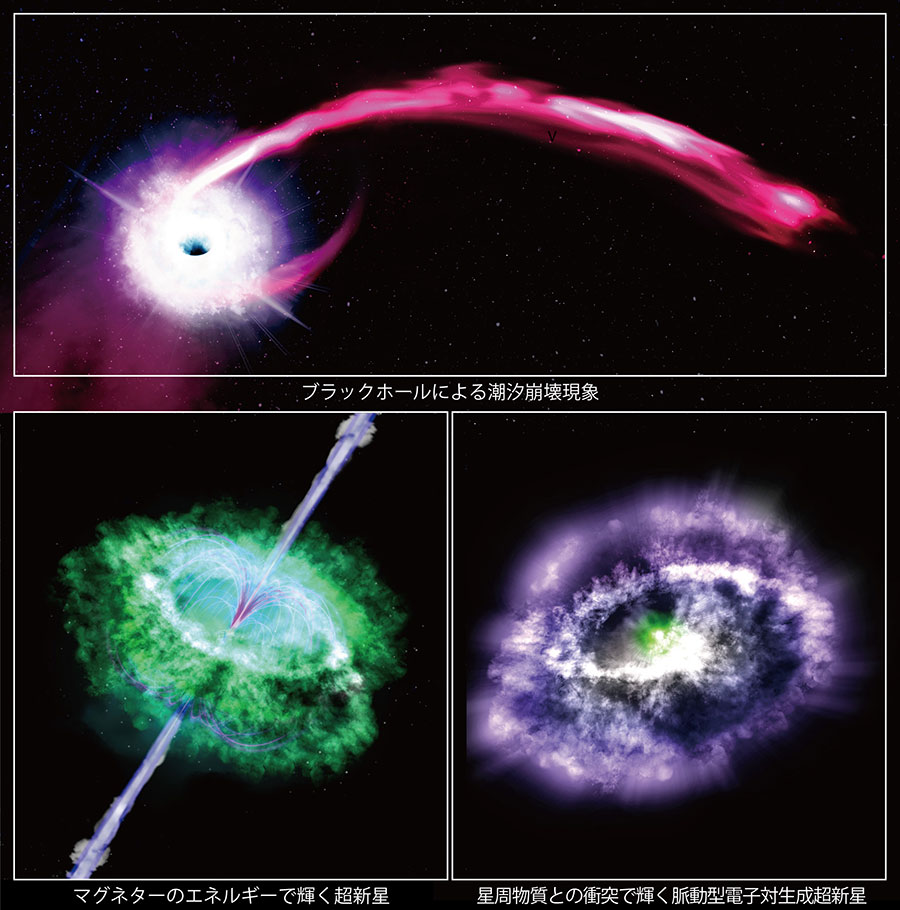

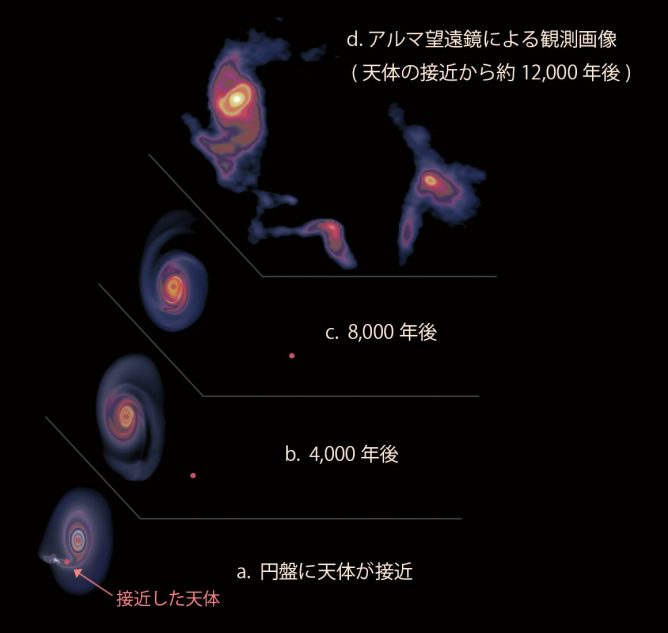

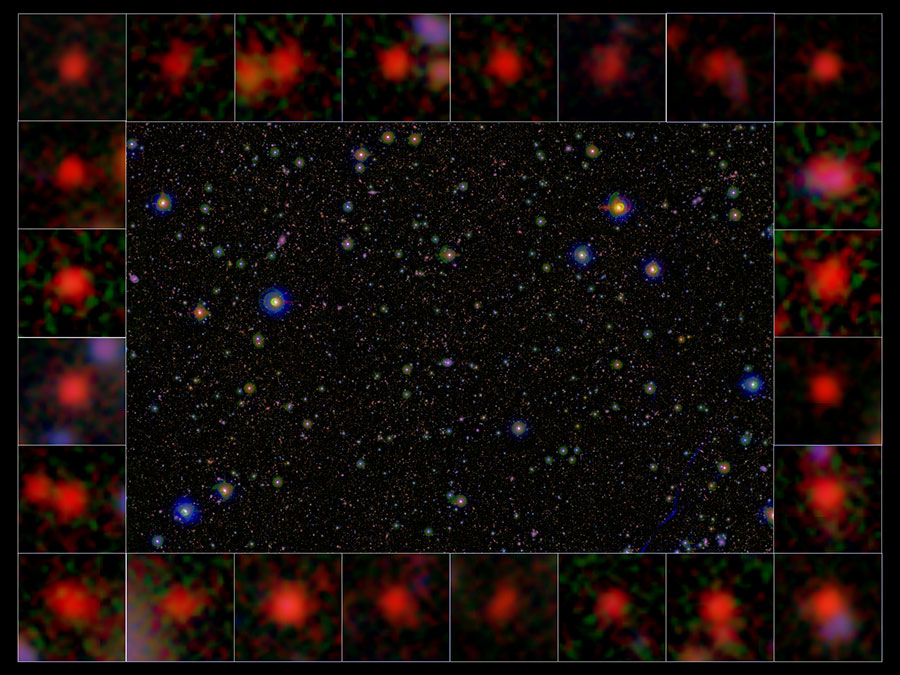

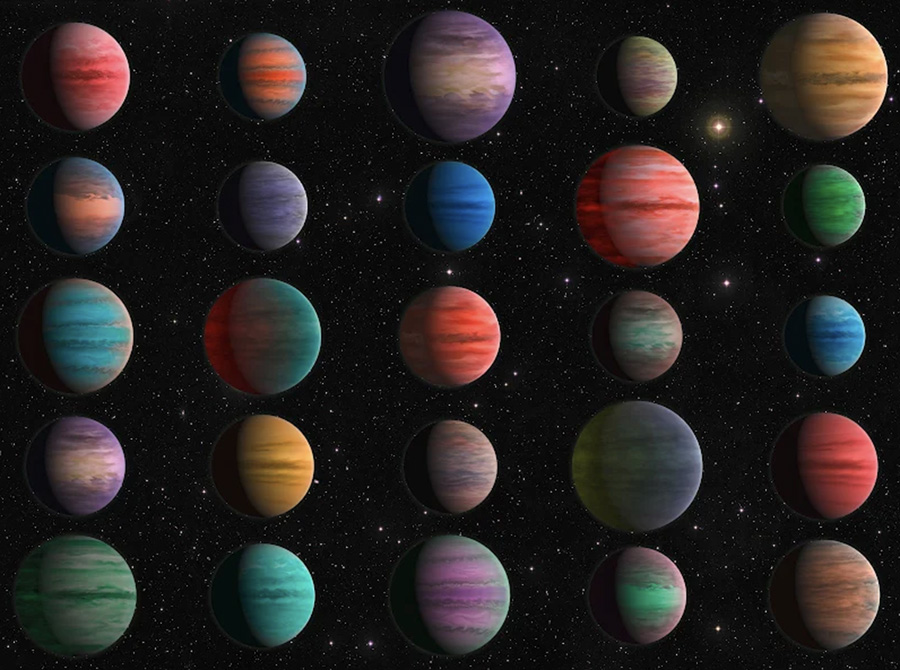

2022-07-13 国立天文台今回発見された天体について、提唱されている複数の起源を描いた想像図。(クレジット:東京大学Kavli IPMU) オリジナルサイズ(921KB)すばる望遠鏡の超広視野主焦点カメラ「ハイパー・シュプリーム・カム...

1701物理及び化学

1701物理及び化学  1701物理及び化学

1701物理及び化学  1701物理及び化学

1701物理及び化学  1701物理及び化学

1701物理及び化学  1701物理及び化学

1701物理及び化学  1701物理及び化学

1701物理及び化学  1701物理及び化学

1701物理及び化学  1701物理及び化学

1701物理及び化学  1701物理及び化学

1701物理及び化学  1701物理及び化学

1701物理及び化学  1701物理及び化学

1701物理及び化学  1701物理及び化学

1701物理及び化学