1701物理及び化学

1701物理及び化学 逆転の発想『ラビ振動分光』でミュオニウム原子を精密に測定

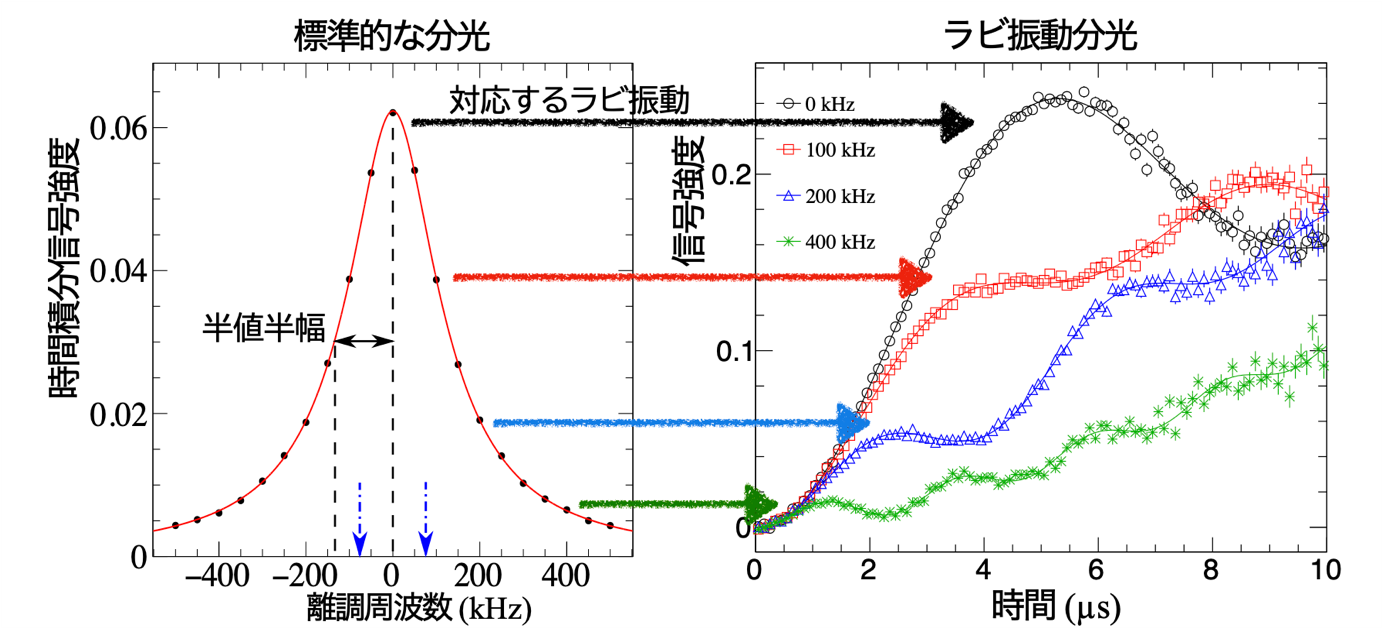

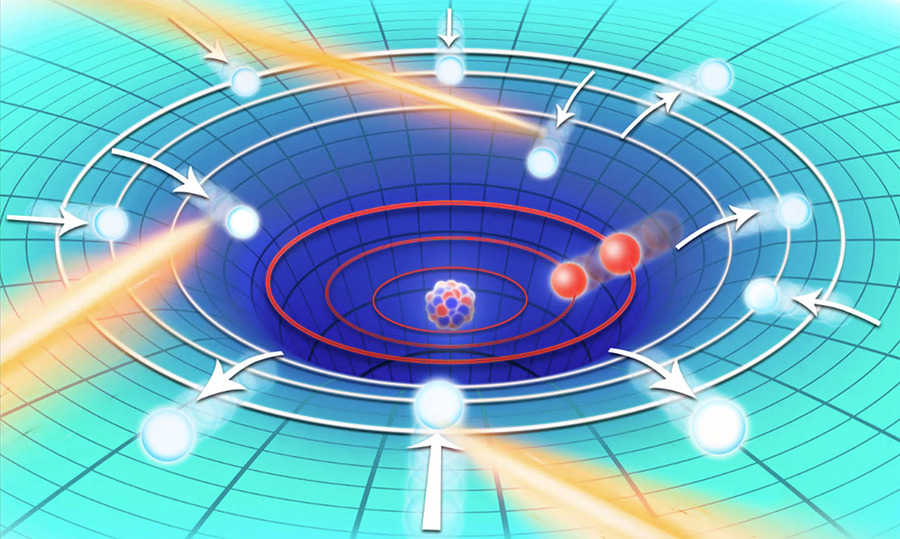

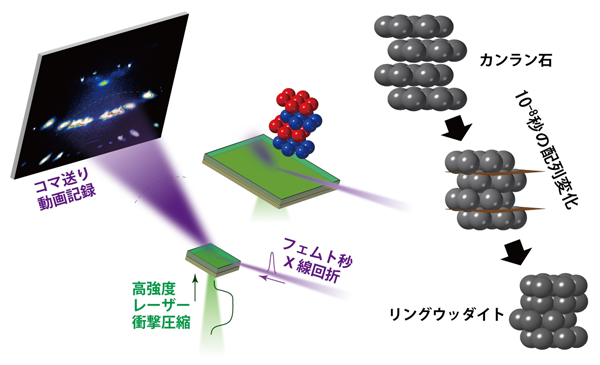

たった1つの周波数に対する時間応答から共鳴周波数を求められる新しい原子分光法「ラビ振動分光」を編み出し、ミュオニウム原子の超微細構造を精密に決定することに成功した。

1701物理及び化学

1701物理及び化学  1701物理及び化学

1701物理及び化学  1701物理及び化学

1701物理及び化学  1701物理及び化学

1701物理及び化学  1701物理及び化学

1701物理及び化学  1701物理及び化学

1701物理及び化学  1701物理及び化学

1701物理及び化学  1701物理及び化学

1701物理及び化学  1701物理及び化学

1701物理及び化学  1701物理及び化学

1701物理及び化学  1701物理及び化学

1701物理及び化学  1701物理及び化学

1701物理及び化学