2025-02-27 森林総合研究所

ポイント

- 我が国のスギ人工林を対象に、将来の年間の炭素吸収量*1について、気候変動、伐採および再造林のシナリオを元にモデルを用い予測しました

- 2050年の年間炭素吸収量は2010年に比べ減少しますが、地域の特徴を踏まえた森林管理を行うことにより減少幅を小さくできるという予測結果を得ました

- 国内約1000万ヘクタールの人工林は、炭素吸収能力が落ちても、将来にわたりネット・ゼロ社会の実現に貢献していくことができると考えられます

概要

国立研究開発法人森林研究・整備機構森林総合研究所と東海国立大学機構岐阜大学の研究グループは、日本のスギ人工林が1年間に大気から吸収する炭素の量をシミュレーションモデルにより将来予測しました。その際、気候変動*2と人工林の伐採*3(収穫)および再造林*4の程度が異なる8つのシナリオを仮定しました。その結果、すべてのシナリオで2050年と2090年の炭素の年間吸収量は2010年よりも減少するという予測になりました。これは、伐採後に再造林が進まず広葉樹林に置き換わる面積があることと、伐採せず残った人工林が高齢化することの影響が大きいためです。しかしながら、モデルの予測では西日本で伐採・再造林を積極的に行い、東日本では逆に長伐期化を目指すなど、地域の特徴を踏まえた森林管理を行うことで、炭素吸収量の減少幅を小さくできる可能性も示しました。本研究成果は、2024年12日24日にJournal of Environmental Management誌でオンライン公開されました。

背景

戦後に大きく面積を広げた我が国の針葉樹人工林は、現在その多くが収穫の適齢期に達し、伐採が進んでいます。しかし、日本全体で人口が減ってゆくなか、伐採後のすべての土地に再び針葉樹を植え、育てることが困難になりつつあります。したがって、伐採された土地の一部は自然の遷移により広葉樹林もしくは針葉樹・広葉樹の混交林に置き換わっていき、針葉樹人工林の面積は今後数十年かけて減っていくとみられています。一方で、残る針葉樹人工林の面積も依然として大きいため、伐採と再造林を最大限進めても、人工林の平均年齢(林齢)は高齢化していくことが想定されています。

このような状況にある一方で、我が国では2050年の温室効果ガスの年間の排出量を、森林等の吸収量とあわせて正味でゼロにする、ネット・ゼロ社会の実現を目指しており、人工林の炭素の吸収能力になお多くの期待が高まっています。そのため、スギ人工林面積の減少、高齢化による将来の炭素吸収量への影響を推定しました。

内容

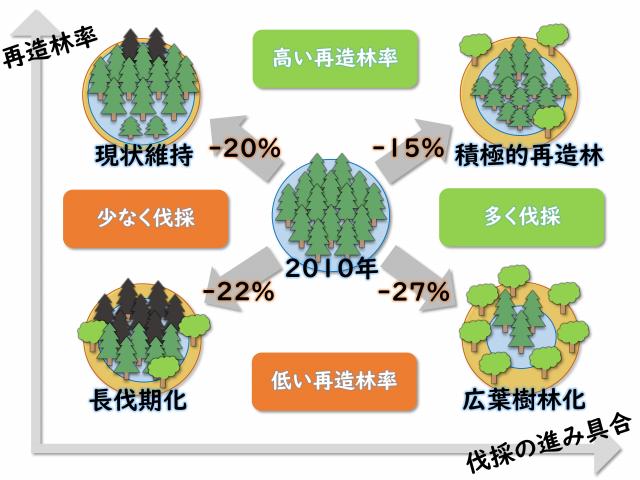

今回、日本を代表する造林樹種であるスギを対象に2050と2090年の年間の炭素吸収量を予測するシミュレーションモデルを開発しました。モデルには土の深さなど生育地の特徴に加え、スギの林齢構成や成長パターン(林齢上昇にともなう成長低下のペース)など、地域毎の違いを取り入れました。さらに、2パターンの気候変動(緩やかもしくは急速な進行)と4パターンのスギの伐採・再造林の進み具合を掛け合わせた8つのシナリオを作成し、解析しました。その結果、すべてのシナリオで2050年と2090年の年間炭素吸収量は2010年の推定値より減少するという予測になりました。特に我が国が目指す社会像である、気候変動が緩やかに進行する4つのシナリオでは、2050年の年間炭素吸収量は平均で約2割減少すると予測され(図1)、その1/3はスギ人工林の面積縮小で、残る2/3は人工林の高齢化で説明されました。

上記の予測に加え、本研究では西日本でスギの伐採・再造林を積極的に行い(図1の積極的再造林に相当します)、東日本では逆に長伐期化を目指すことで(図1の長伐期化)、年間炭素吸収量の減少幅を小さくできる可能性を示しました。これは大気中の二酸化炭素濃度の上昇による年間炭素吸収量の押し上げ効果も考慮し、科学的な観点から得られた示唆ですが、他の要因として西日本と東日本では気候変動による将来的な気温上昇がスギの生育に与える影響が異なることと、東日本には林齢上昇に伴う成長低下が緩やかなタイプのスギが多く生育していることも関係しています。さらに、本研究では年間炭素吸収量を増加させる森林管理が、森林がもたらす「土砂災害防止」と「広葉樹の生息地提供」の2種類の恩恵に与える潜在的リスクについても検討し、地域に最適化された森林管理戦略の必要性を示しています。

図1.伐採と再造林の進み具合によるスギ人工林の年間炭素吸収量の違い

中央の図は2010年の状態を示す。周囲の4つの図は気候変動が緩やかに進行する社会において、伐採と再造林の進み具合が異なる2050年の状態を示す。4つのシナリオによって年間炭素吸収量の減少幅は異なり、その平均は-21%であった。

今後の展開

スギ以外の針葉樹人工林の樹種、たとえばヒノキでも現在の総面積と1年間に伐採・再造林が可能な面積とのバランスから、今後は面積減少と高齢化が進むと予想されます。このため今後はスギ以外の樹種についても研究を進めます。これらの針葉樹が生育する国内約1000万ヘクタールの人工林は、将来にかけて炭素吸収能力が落ちる可能性が高いといえますが、依然として2050年時点のネット・ゼロ社会実現に非常に大きな貢献が期待できます。過去半世紀にわたる人工林の拡大は、日本のみならず東アジアや欧州諸国でみられる共通の現象です。日本の少子高齢化社会で、どう人工林を世代交代し、その活力を維持していくのか、世界に先駆ける我が国の取り組みが注目されています。

用語の注釈

(*1)年間の炭素吸収量:本研究で予測した年間炭素吸収量は、伐採による炭素蓄積の減少分を考慮していません。一方、日本を含む世界各国が国連気候変動枠組条約(UNFCCC)事務局に毎年報告する温室効果ガスの森林吸収量には、伐採による減少分を考慮した純吸収量又は純排出量を算定する必要があり、本研究の手法と計算方法が異なることに注意が必要です。

(*2)気候変動:IPCC6次報告における、SSP1-2.6(気温上昇2度未満)とSSP5-8.5(化石燃料依存)の2パターンを設定しています。

(*3)人工林の伐採:31年生以上のスギ人工林の伐採率(面積ベース)について、10年間で5%または15%の2パターンを設定しています。

(*4)再造林:伐採面積に対し、再造林率25%または75%の2パターンを設定しています。

論文

論文名:Management strategies for shrinking and aging tree plantations are constrained by the synergies and trade-offs between carbon sequestration and other forest ecosystem services

著者名:Jumpei Toriyama, Shoji Hashimoto, Katsuhiro Nakao, Taku M Saitoh, Tomohiro Nishizono, Kentaro Uchiyama, Masatake G Araki, Wataru Murakami, Yasumasa Hirata

掲載誌:Journal of Environmental Management 373, 123762

DOI:https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2024.123762

研究費:環境省環境研究総合推進費「S18-2(3):林業を対象とした気候変動影響予測と適応策の評価」、文部科学省科学研究費補助金「21H02245」

共同研究機関

東海国立大学機構岐阜大学

お問い合わせ先

研究担当者:

森林総合研究所 九州支所 森林生態系研究グループ 主任研究員 鳥山淳平

広報担当者:

森林総合研究所 企画部広報普及科広報係

関連資料