2025-02-28 国際農研,ヤンマーアグリ株式会社,フィリピン共和国農業省砂糖統制庁

ポイント

- 深さ30cmの種茎植えで、サトウキビの生長を促進し、収量向上と株出し栽培の収穫回数を増加。

- 国際農研が共同研究でタイにおいて開発した深植え栽培技術は、フィリピンの台風や干ばつに対するサトウキビの耐性を向上。

- 2025年にフィリピンで部分深耕機と深植え機を販売予定、アジアモンスーン地域への技術普及を目指す。

概要

国際農研は、タイにおけるヤンマーアグリ株式会社とDM三井製糖株式会社との共同研究で、干ばつが厳しいタイ東北部において、サトウキビの株出し栽培1) の収量や収穫回数を増加させる深植え栽培技術を開発しました。さらに、台風や干ばつの影響を受けやすいフィリピンへの導入を目指し、国際農研、ヤンマーアグリ株式会社、フィリピン農業省砂糖統制庁が共同研究を実施し、深植え栽培技術の干ばつ年における安定生産への有効性を実証しました。

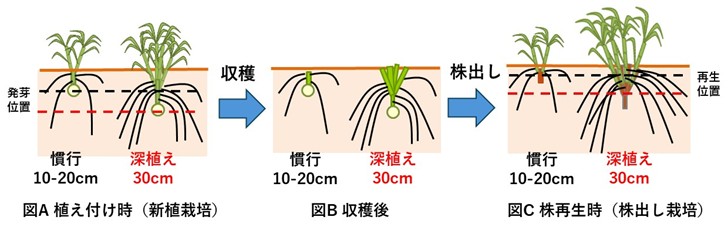

従来のサトウキビ栽培では、種茎2) を地表面から10~20cm程度の浅い深さに植えていましたが、深植え栽培では、種茎を30cm程度の深さに植えます。この方法では、収穫後に地下株から再生する茎の発生深度が深くなることから、茎長はやや長く伸長し、茎径も若干増大する傾向があります。これにより、①新植栽培3) や株出し栽培での収量向上、②株上がり4) の抑制による株出し栽培の収穫回数の増加、③耐倒伏性と耐乾燥性の向上、④機械収穫時に株が抜けにくくなり、欠株 (植えられた場所に株がない状態) の抑制効果が期待されます。

深植え栽培技術は、干ばつが頻発するタイ東北部のサトウキビ生産向けに開発されましたが、フィリピンでの実証試験により、この技術が台風による倒伏を抑制し、干ばつ時の生育維持にも効果的であることが確認されました。今後、アジアモンスーン地域におけるサトウキビ生産での生産性向上と環境負荷低減を両立する技術として、広範囲での導入が期待されます。

深植え栽培の社会実装に向けて、ヤンマーアグリ株式会社では、2025年にフィリピンでのサトウキビの深植え栽培を実現する部分深耕機および深植え機の販売を予定しています。

関連情報

- 予算

- 「開発途上地域における農畜産物安定生産のための総合的病害虫防除技術の開発」 (2011~15年度)

「不良環境でのバイオマス生産性が優れる新規資源作物とその利用技術の開発」(2016~20年度)

運営費交付金プロジェクト「熱帯島嶼における山・里・海連環による環境保全技術の開発」(2021年度~)

外部資金「ビヨンド・”ゼロカーボン” を目指す ”Co-JUNKAN” プラットフォーム研究拠点」(2022年度~)

問い合わせ先など

国際農研 (茨城県つくば市) 理事長 小山 修

研究推進責任者:

国際農研 プログラムディレクター 林 慶一

研究担当者:

国際農研 熱帯・島嶼研究拠点 寺島 義文

国際農研 熱帯・島嶼研究拠点 安西 俊彦

国際農研 企画連携部 安藤 象太郎

- 広報担当者:

国際農研 情報広報室長 大森 圭祐

ヤンマーアグリ株式会社 (岡山県岡山市)

代表取締役社長:

所司 ケマル

研究推進責任者:

開発統括部長 川㞍 伸也

- 研究担当者:

開発統括部 小谷 和行

営業統括部 丸山 高史

営業統括部 奥澤 一弘 - 広報担当者:

ヤンマーホールディングス株式会社 ブランド部コミュニケーション部 広報担当

開発の背景

サトウキビの株出し栽培は、収穫後の切り株から再生する茎を利用する方法で、種茎の植え付けが不要なため、コストと投入エネルギーを大幅に削減できます。また、土壌浸食の軽減、土壌有機物の増加、肥料利用効率の向上、環境負荷の低減等、多くの利点があります。しかし、株出し栽培の回数が増えると、株上がりという現象が発生し、収量が徐々に低下するため収穫回数が限られます。

タイ東北部やフィリピンでも株出し栽培は行われていますが、植え付け深さが浅い (10~20cm) ことが原因で、台風による倒伏や干ばつの影響を受けやすく、収量低下や収穫回数の減少の一因となっています。特に、2023年夏頃から続いていたエルニーニョ現象は、フィリピンのサトウキビ生産に深刻な影響を与えました。これらの地域では、サトウキビの倒伏防止や乾燥耐性の向上が課題となっており、深植え栽培技術の開発が急務となっています。

開発の経緯

国際農研は、2013年と2014年に三井製糖株式会社 (現DM三井製糖株式会社)、クムパワピーシュガー株式会社5) 、タイ農業協同組合省農業局コンケン畑作物研究センターと共同で、タイ東北部のサトウキビ農家圃場の実態調査を行いました。その結果、株出し栽培での低収量の改善策として種茎を深く植える必要性を見出しました。

2016年度からは、国際農研、三井製糖株式会社、クムパワピーシュガー株式会社、ヤンマー株式会社の共同研究で、深植え栽培の試験を行い、新植および株出し栽培における増収効果を確認しました。さらに、部分深耕機と深植え機 (全茎式植付機6) ) を開発するなど、機械による深植えシステムを確立しました。

2020年には、クムパワピーシュガー株式会社とカセットポンシュガー株式会社5) が開発した深植え機100台を農家に提供し、タイでの実用利用が開始されました。

2021年度からは、フィリピンに同技術を適応するための共同研究を、国際農研とフィリピン農業省砂糖統制庁、ヤンマーアグリ株式会社が開始しました。ルソン島とネグロス島で圃場試験と実証試験を行い、深植え栽培の有効性が確認されました。

開発の内容・意義

- 慣行の植え付け深度 (10~20cm程度) より深く (約30cm) 植え付ける深植え栽培技術 (図1) を開発しました。深植え栽培では、収穫後に地下株から再生する茎の発生深度が深くなることから、茎長はやや長く伸長し、茎径も若干増大する傾向があります。

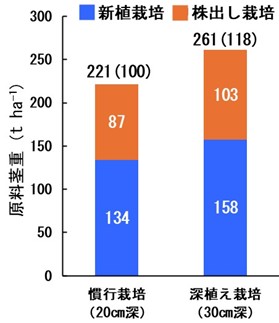

- タイ東北部での実証試験 (2016~2021年) では、深植え栽培 (30cm深) による新植および株出し栽培の収量 (原料茎重) が、慣行栽培と比較して、それぞれ12%、18%向上しました (図2)。さらに、この試験を株出し4回目まで継続した結果、深植え栽培は、慣行栽培と比較して、20%高い収量を維持しました。この結果は、深植え栽培によって株出し栽培の収穫回数を増やせる可能性を示唆しています。

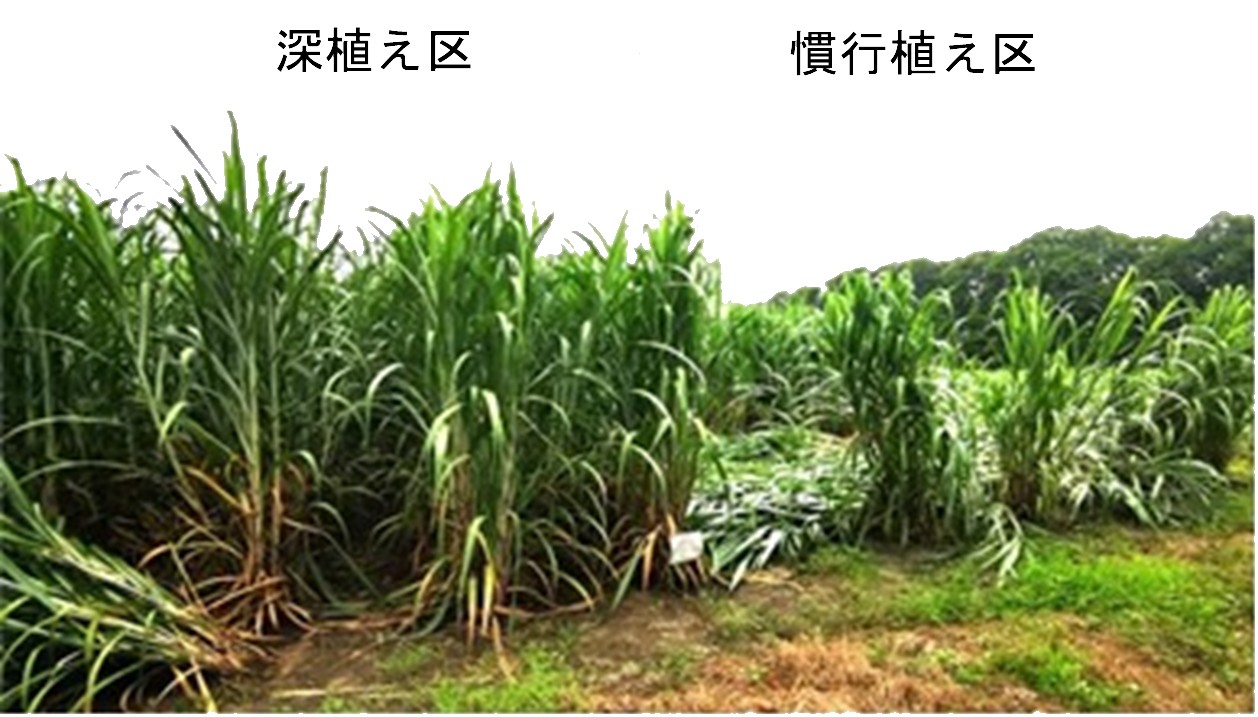

- フィリピンでの実証試験 (2022~2024年) においても、株出し1回目までの収量で、深植え栽培が慣行栽培を上回る結果が得られました。また、2022年の台風通過後、深植え栽培では慣行栽培と比較して倒伏が抑制され、被害が軽減されていることを確認しました (写真1)。さらに、2024年に開始した実証試験では、2024年に発生した干ばつ時においても、深植え栽培では、植え付け後の発芽や生育が慣行区より良好に維持されていることが観察されました (写真2)。これらの結果は、深植え栽培が極端な気象条件下でも作物の耐性を高める可能性を示唆しています。

- 深植え栽培の社会実装に向けて、ヤンマーアグリ株式会社では、深耕と砕土、鎮圧作業を一工程で実施する部分深耕機の商品化と30cm深への植え付けが可能な深植え機を開発しました。これにより、機械で深植えを実施する植え付けシステムを構築しました。

今後の予定・期待

タイでは、サトウキビ栽培における深植え機の普及が進んでいます。タイ東北部は、土壌条件が厳しく (砂質、酸性、有機物不足)、農業生産性が低い地域であるため、深植え機の導入は農業改善の重要な手段となる可能性があります。一方、フィリピンでの現状は人力による植え付けが主流となっています。フィリピン農業省砂糖統制庁主導のブロックファーミング7) を通じて、今後機械化、特に深植え機の導入が期待されています。フィリピンでは部分深耕機および深植え機の販売が2025年に予定されています。

本技術は、アジアモンスーン地域の他のサトウキビ生産国にも適用可能であり、沖縄県石垣島では現地製糖工場と共同で導入に向けた実証試験を実施中です。

世界的に農業分野では生産性向上と環境負荷軽減の両立が求められており、サトウキビは砂糖だけでなくバイオ製品の原料としての需要も増加すると予測されています。本技術により、タイ、フィリピン、日本を含むアジアモンスーン地域全体でのサトウキビの持続的生産の実現が期待されます。

用語の解説

- 1) 株出し栽培

- 1年目の地上部を収穫後、土壌中に残った切り株から再生する萌芽茎を栽培して、再度収穫する栽培法です。株出し栽培では、収量が低下しなければ、2年目以降、収穫を何回でも繰り返し行うことができます。土壌を耕起しないため新植栽培に比べて栽培に係るコストや投入エネルギーを大きく削減できます。

- 2) 種茎

- サトウキビの茎の一部を切り取って新しい株を育てるために使用される植物体の一部分です。サトウキビの繁殖方法として広く用いられています。

- 3) 新植栽培

- サトウキビの種茎を圃場に植え付けて発芽する茎を栽培・収穫する栽培法です。

- 4) 株上がり

- 株出し栽培の回数の増加に伴い、地下に残る株から再生する茎の発生深度が浅くなっていく現象です。この現象により、機械収穫の効率低下、乾燥ストレスの増加、倒伏リスクの上昇、肥料利用効率の低下等の原因となっています。

- 5) クムパワピーシュガー株式会社、カセットポンシュガー株式会社

- DM三井製糖株式会社の持分法適用関連会社であり、タイ東北部のウドンタニ県に製造拠点を置く現地製糖工場です。

- 6) 全茎式植付機

- タイや日本で使われているサトウキビ植付機です。運転手の他に、植付機の後部に乗った人が全茎 (葉を取り除いた茎全体) を投入口に落としていきます。茎は機械で裁断されて植え付けられます。

- 7) ブロックファーミング

- 小規模のサトウキビ農家をまとめて灌漑や機械化等を進め、生産性と収入の向上を図る農業政策です。フィリピンでは、この政策が砂糖産業の基盤強化のために導入されています。

参考図

図1 深植え栽培のイメージ

慣行の植え付けでは、植え付け深度が土壌表面から10~20cm程度と浅いため、土壌中の株が小さいのに対して、深植え栽培では、土壌表面から30cm程度と深く植え付けることで、土壌中の株が大きく発達します (図A)。新植栽培の収穫後 (図B)、深植え栽培では、収穫後に地下株から再生する茎の発生深度が深くなることから、株出し栽培での収量向上や株上がりの抑制による株出し栽培の収穫回数の増加等が期待できます (図C)。

図2 タイ東北部での茎収量

植え付け2015年10月、新植栽培の収穫2016年12月、1回目株出し栽培の収穫2018年1月。品種:KK3。

(Trop. Agr. Develop. 65(1); 49-53)

写真1 台風後の倒伏程度

深植え区:30cm深に植え付け。

慣行植え区:10cm深に植え付け。

(フィリピン ルソン島、2022年8月撮影)

写真2 フィリピンでの深植え試験圃場 (干ばつ年)

植え付け2024年2月 (フィリピン ルソン島)、2024年5月撮影。