2025-02-28 大阪大学,科学技術振興機構

ポイント

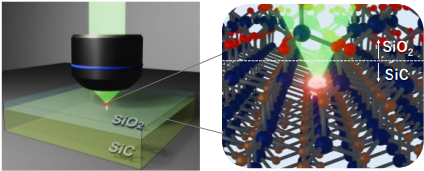

- 極めて高輝度な単一光子源として機能する絶縁膜/炭化ケイ素(SiC)界面発光中心(絶縁膜とSiCの界面に局在する発光中心)のエネルギー準位を解明

- 界面発光中心の基礎物性解明により、これまで明らかでなかった発光中心の起源(原子レベルでの構造)および発光メカニズムの理解が進展

- 本研究を起点とした研究の発展により、界面発光中心を利用した量子技術実現に期待

大阪大学 大学院工学研究科の小林 拓真 准教授、大西 健太郎さん(博士前期課程)、中沼 貴澄さん(博士後期課程)、渡部 平司 教授は、豊田中央研究所の遠山 晴子 博士、田原 康佐 博士、朽木 克博 博士と共同で、絶縁膜/炭化ケイ素(SiC)界面発光中心のエネルギー準位を解明することに成功しました。

SiCは優れた材料物性を持ち、微細加工やプロセス技術も進展しているため、量子技術への応用が期待されています。特に絶縁膜/SiC界面発光中心は、量子技術で重要な単一光子源として機能します。界面発光中心は、量子研究分野で有名なダイヤモンド中のNVセンターよりも強い発光を示しますが、その起源や発光メカニズムは分かっていませんでした。

今回、研究グループは、この界面発光中心の起源理解に向け、重要な物性である「エネルギー準位」の解明に取り組みました。具体的には、酸化条件を変えて作製した絶縁膜/SiC構造を評価した結果、界面発光中心の発光強度と電子トラップの密度の間に明確な相関を見いだし、両者が共通の起源に由来することを突き止めました。さらに、電子トラップが特定のエネルギー範囲に分布することから、界面発光中心が特定のエネルギー準位(SiCの伝導帯下端から0.65–0.92電子ボルト)を持つことを示しました。この結果を先行の理論研究と比較検討したところ、界面近傍SiC中の置換型炭素ダイマー((C2)Si)が界面発光中心の起源の有力候補と分かり、発光メカニズムの理解も大きく進展しました。

本研究で確立した界面発光中心の基礎的理解を足掛かりとして、今後発光中心の制御が進展すれば、発光中心を単一光子源として利用した量子技術の実現が期待されます。

本研究成果は、国際学術誌「APL Materials」に、2025年2月27日(木)(日本時間)に掲載されました。

本研究は、科学技術振興機構(JST) 戦略的創造研究推進事業 さきがけ(JPMJPR22B5)および日本学術振興会(JSPS) 科学研究費助成事業(24H00046)の助成を受けて行われました。

<プレスリリース資料>

- 本文 PDF(699KB)

<論文タイトル>

- “Insight into the energy level structure and luminescence process of color centers at SiO2/SiC interfaces”

- DOI:10.1063/5.0253294

<お問い合わせ先>

<研究に関すること>

小林 拓真(コバヤシ タクマ)

大阪大学 大学院工学研究科 准教授

<JST事業に関すること>

安藤 裕輔(アンドウ ユウスケ)

科学技術振興機構 戦略研究推進部 グリーンイノベーショングループ

<報道担当>

大阪大学 工学研究科 総務課 評価・広報係

科学技術振興機構 広報課