2025-01-29 東京大学

発表のポイント

◆海水よりも重い材質の沈降性マイクロプラスチックの海底への堆積を数値モデルで推定

◆沈降性マイクロプラスチックでも黒潮などによって沖合に多く堆積することを推定

◆海底マイクロプラスチック汚染に対する対策の科学的根拠となることが期待される

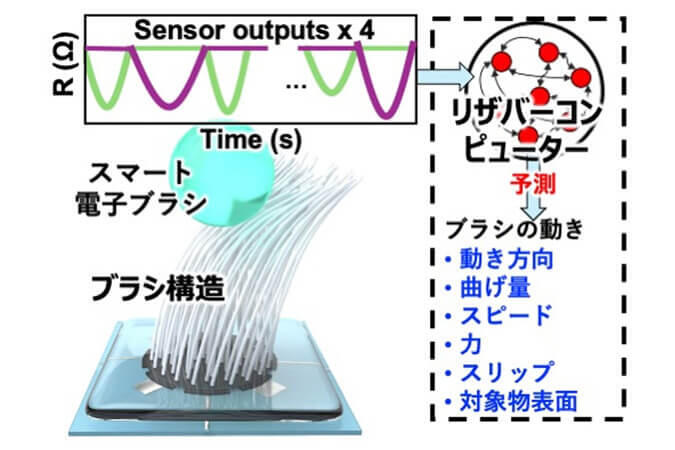

1951年から2015年の間に海底に降り積もった沈降性マイクロプラスチックの分布

概要

東京大学大気海洋研究所の伊藤進一教授の研究グループは、1951年から2015年の65年間に北太平洋の海底に堆積した沈降性マイクロプラスチック(注1)の分布を数値モデルで推定しました。

本研究では、北太平洋の各河川から流出する海水よりも重い沈降性マイクロプラスチックの海底への堆積を、粒子追跡モデル(注2)を用いて、世界で初めて推定しました。シミュレーション推定結果から、黒潮などの強い海流によって、粒径が小さい沈降性マイクロプラスチックが沖合へと輸送されるため、22%が放出地点から100km以上沖合に堆積していることが明らかになりました(図1)。また、沖合でも2000年代以降急速に堆積が増加していることがわかりました。海洋に流出するプラスチックの約4割を占める沈降性マイクロプラスチックを評価した本研究結果は、今後海底マイクロプラスチック汚染に対する対策立案の科学的根拠となることが期待されます。

図1:1951年から2015年の間に海底に降り積もった沈降性マイクロプラスチックの分布密度(上)と平均粒径(下)

発表内容

これまで、海洋マイクロプラスチック観測は、海水よりも軽い浮遊性マイクロプラスチックが表層に浮いているという特性を用いて、表層ネット曳網などが行われてきました。このため、浮遊性マイクロプラスチックに関する研究が多く、大洋規模の数値モデルも浮遊性プラスチックに注目したものが主体でした。一方、海洋に放出されているプラスチックの約4割は沈降性であることが指摘されており、海底への堆積が危惧されるものの、どの海域に沈降するのか不明なままでした。

そこで、本研究では、プラスチックの利用が盛んになった1951年からの65年間に、数値モデルの中で合計577, 143, 840個の粒子を北太平洋に放出し、各河川からの沈降性マイクロプラスチック放出量をそれぞれの粒子に重み付けすることで、海底への堆積状況をシミュレーションしました。各河川からの海洋に流出するプラスチック量は過去の2010年を対象に推定した研究結果を引用し、1951年からの時間的な変動は、各国の国内総生産GDPの推移と比例すると仮定しました。さらに、河川から流出するプラスチックの42.7%が沈降性であるという研究結果をもとに沈降性プラスチックが河口の海岸で細分化され、沈降性マイクロプラスチックとして海洋に放出されるという仮定のもとにシミュレーションを実施しました。

その結果、黒潮などの強い海流によって、粒径が小さく沈降速度の遅い沈降性マイクロプラスチックが沖合へと輸送されるため、沈降性マイクロプラスチックの22%が放出地点から100km以上沖合に堆積していることを明らかにしました。さらに、排出源から遠く離れた外洋においても、2000年代以降急速に沈降性マイクロプラスチックの堆積が増加していることがわかりました(図2)。

図2:海底に堆積した沈降性マイクロプラスチックの流出元となる地域組成の時間変化に基づくクラスター解析によって区分された海域(上)。現在までの沈降性マイクロプラスチック堆積総量を1とした場合の、各海域における時間的堆積履歴(下)。

これまで不明であった沈降性マイクロプラスチックの分布を大洋規模で推定した本研究結果は、今後海底マイクロプラスチック汚染に対する対策を立案する際に、科学的根拠となることが期待されます。

発表者・研究者等情報

東京大学

大学院農学生命科学研究科

許 浩東 博士課程/日本学術振興会特別研究員

大気海洋研究所

松村 義正 助教

山下 麗 特任研究員

伊藤 進一 教授

気象庁気象研究所

全球大気海洋研究部(第四研究室)

中野 英之 室長

論文情報

雑誌名:Marine Pollution Bulletin

題 名:Heterogeneous seafloor deposition of heavy microplastics in the North Pacific estimated over 65 years

著者名:Haodong Xu*, Yoshimasa Matsumura, Rei Yamashita, Hideyuki Nakano, Shin-ichi Ito*

DOI:10.1016/j.marpolbul.2025.117536

URL:https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2025.117536

研究助成

本研究は、東京大学-日本財団FSI「海洋プラスチックごみ対策に資する科学的知見充実プロジェクト」、環境研究総合推進費「長期時系列試料解析に基づく海洋マイクロプラスチック微細化・表層除去過程の解明(課題番号:JPMEERF20221001)」、科研費「マクロ沿岸海洋学:陸域から外洋におよぶ物質動態の統合的シミュレーション(課題番号:22H05204)」の支援により実施されました。

用語解説

- (注1)沈降性マイクロプラスチック

- 海洋や水域に存在するマイクロプラスチック(直径5mm以下のプラスチック粒子)の一種で、特に水中で海水より重たく、沈降する特性を持つものを指す。モデル上では、粒径に応じた沈降速度を与えている。

- (注2)粒子追跡モデル

- 海洋学の分野でよく使用される数値シミュレーション手法の一つ。海洋大循環モデルで海流の流向・流速を求め、その流向・流速によって、仮想的な粒子が流される様子を追跡し、その粒子の移動経路や挙動を解析する。

問合せ先

東京大学 大気海洋研究所 海洋生命システム研究系 海洋生物資源部門

教授 伊藤 進一(いとう しんいち)