2025-01-30 海洋研究開発機構, 国立極地研究所

1. 発表のポイント

- 雲内の氷晶※1 生成の核となるエアロゾル粒子(氷晶核※2)は、雲による太陽光の反射具合や、降水などの雲特性に影響を与えるが、陸上と比較して洋上での濃度観測データが少ない。海洋地球研究船「みらい」による西部北太平洋から北極海の洋上の氷晶核濃度の観測において、これまでの報告値と比較して10倍以上の高濃度の事例を捉えた。

- 観測された高濃度の氷晶核の主な起源は、数千キロメートル離れたシベリア森林火災であり、遠く西部北太平洋やベーリング海上まで運ばれて氷晶核濃度の上昇に寄与することを見出した。

- 今後、温暖化によりシベリアを含む北方林火災※3 の増加の可能性が指摘されており、森林火災由来の氷晶核濃度の変化が雲の生成・消失過程への寄与を通して、気候変動に影響を及ぼす可能性が示された。

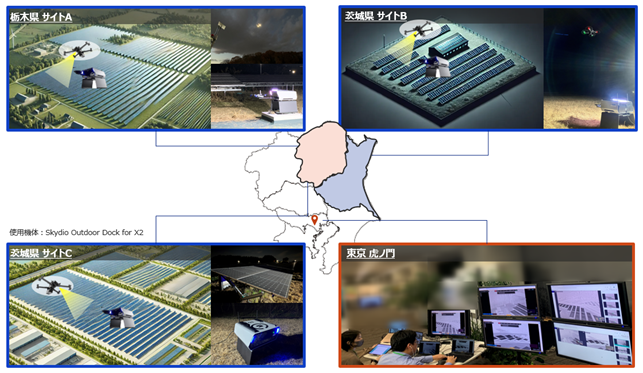

図1 森林火災由来エアロゾルの洋上への輸送・雲形成までの概念図

本研究で新たに示唆された、洋上まで長距離輸送された森林火災由来のエアロゾル粒子が、氷晶核として働き、氷晶の形成を促進する可能性を表す。

用語解説

※1 氷晶

雲を構成する微小な氷の結晶。

※2 氷晶核

大気中で氷晶が形成される際の「核」となるエアロゾル。氷晶核が存在しない場合、雲内の水滴は約-38℃以下にならないと凍結しないが、氷晶核が存在する場合、約-38~0℃でも水滴は凍結し、氷晶が形成される。成分により、氷晶核として働くエアロゾルの凍結温度が異なることが室内実験により報告されている。特に、-15℃よりも低い温度で凍結し氷晶核として働くエアロゾルは黄砂などの鉱物系が主要成分と考えられ、-15℃よりも高い温度で凍結し氷晶核として働くエアロゾルは生物由来が主要成分と考えられている。

※3 北方林火災

アラスカ、シベリア、カナダなどの亜寒帯の森林などで発生している火災。

2. 概要

国立研究開発法人海洋研究開発機構(理事長 大和 裕幸、以下「JAMSTEC」という。)地球環境部門の竹谷文一主任研究員らは、国立極地研究所の當房豊准教授との共同で、海洋地球研究船「みらい」による研究航海において、放射収支や水循環などに大きな影響を与える雲内の氷晶生成の核となるエアロゾル粒子(氷晶核)の個数濃度を西部北太平洋から北極海上で測定した結果、「シベリア森林火災」に由来するエアロゾルが、洋上の氷晶核濃度の上昇に大きな影響を与えていることを明らかにしました。

北極を含む高緯度域ではその水滴と氷晶の両方が含まれる混合相雲(こんごうそううん)が頻繁に観測されています。混合相雲内での氷晶と水滴の存在割合は、太陽光の通過量や反射量および雲のなくなりやすさ(降水過程)に影響を与えるなどその特性が異なることが知られています。このことから雲の特性を理解することは気候変動研究において、重要な課題の一つとなっています。その中で、雲を構成する氷晶の形成に関しては、その生成を促進する氷晶核が重要な役割を担っているとされていますが、雲や気候に与える影響は明らかとなっておらず、様々な場所で観測が行われ、その知見の蓄積がなされています。しかしながら、洋上では、観測機会の少なさから情報が乏しい状態でした。

そこで、本研究グループが海洋地球研究船「みらい」による西部北太平洋から北極海上までの観測を行った結果、これまでに報告された洋上での氷晶核の観測濃度範囲の10倍を超える極めて高い氷晶核濃度をベーリング海から西部北太平洋上の海域で捉えました。この濃度は東京都心などで測定された値に匹敵もしくはそれ以上に相当するものになります。この時、同時に測定していたエアロゾル粒子の化学成分分析および後方流跡線※4 によるエアロゾルの発生源解析により、シベリア森林火災由来のエアロゾルの移流による影響が及んでいたことが判明しました(図1)。この結果は、これまで少ないとされてきた洋上で氷晶核濃度に対して、数千キロメートル離れた場所で発生した森林火災由来のエアロゾルが約1週間かけて輸送され、現場の氷晶核濃度の上昇に寄与することを示すとともに、洋上への氷晶核の供給において、森林火災由来のエアロゾルが重要な役割を果たしている可能性を示しました。また、気温上昇により今後増えることが見込まれる北方林火災由来のエアロゾルは輸送経路によっては、北極海にも運ばれると考えられることから、森林火災由来の氷晶核の濃度変化は北極海を含む高緯度域の雲の生成・消失への寄与を通して放射収支・水循環に影響を及ぼす可能性を示しています。今後は、アクセスのむずかしさから観測がほとんど進んでこなかった北極海の海氷域上などにも着目し、現在建造が行われている砕氷機能を有する北極域研究船「みらいⅡ」を利用して、計測を強化することなどにより、森林火災の影響を現場での実態把握を進める予定です。また、氷晶核濃度の変化は雲特性に大きな影響を及ぼすことから、数値計算に本研究結果を組みこむことで、急速に温暖化が進んでいる北極域を含め、広域の気候変動予測の精度向上につなげたいと考えています。

本成果は、「Environmental Science & Technology」に1月30日付け(日本時間)で掲載されました。本研究は日本学術振興会科学研究費(JP18H04143) 、北極域研究推進プロジェクト(ArCS、JPMXD1300000000)、北極域研究加速プロジェクト(ArCS II、JPMXD1420318865)、北極域研究共同推進拠点(J-ARC NET)の助成を受けました。

論文情報

タイトル Impact of Siberian wildfires on ice-nucleating particle concentrations over the Northwestern Pacific

著者 竹谷文一1、 當房豊2,3、 宮川拓真1、 滝川雅之1、 朱春茂1、 金谷有剛1

所属

- 海洋研究開発機構

- 国立極地研究所

- 総合研究大学院大学

用語解説

※4 後方流跡線

気象データを利用して、現場の空気塊がどこから輸送されてきたかを追跡した線のこと。

3. 背景

雲には水滴で構成されている水雲と氷晶で構成されている氷雲がありますが、北極を含む高緯度域ではその両方が含まれる混合相雲(こんごうそううん)が頻繁に観測されています。混合相雲では氷晶と水滴の割合によってその特性が異なることが知られており、氷晶の割合が大きくなると、雲の中を太陽光の通過量が増えるとともに反射する量が少なくなる、氷晶の割合が小さくなると、雲の中を太陽光が通過する量が少なくなるとともに反射する量が増えるという性質を持つと考えられています。また、氷晶の割合により、雲のなくなりやすさ(降水過程)にも影響を及ぼすことが考えられています。したがって、雲の特性理解は放射収支や水循環などにつながり、気候変動研究において重要な課題の一つとなっています。特に、雲を構成する氷晶の形成に関しては、その生成を促進するエアロゾル(氷晶核)が重要な役割を担っているとされていますが、雲や気候に与える影響は明らかとなっておらず、様々な場所で観測が行われ、存在量、成分、起源およびその能力に関する知見の蓄積がなされています。しかしながら、洋上では、観測機会の少なさからそれらの情報が乏しい状態でした。

4. 成果

研究グループは海洋地球研究船「みらい」による研究航海おいて、西部北太平洋から北極海上までの航路上での氷晶核濃度の観測を行い、実態把握を行いました(図2)。

図2 海洋地球研究船「みらい」による観測時の様子および機器

下段:海洋地球研究船「みらい」。サンプリングは船体影響(排煙)を避けるため、研究船の最上階前方で実施。

上段右:エアロゾル成分分析のためのエアロゾルサンプラー。エアロゾルサンプラーの左にある風向風速計により、船前方からの風向きの時のみポンプを起動させサンプリングを行うことで、自船の煙突から排出する煙を採取しないようにしている。

上段中央:氷晶核濃度分析のためのエアロゾルサンプラー。成分分析と同様に、船前方からの風向きの時のみポンプを起動させサンプリングを実施。

上段左:上記エアロゾルサンプラーのフィルターを交換する際の作業風景(頻度はおよそ2-3日に一度)。交換時の異物混入を避けるため、船内実験室の簡易クリーンブースの中で作業を行っている。

研究航海は2016年8月下旬に八戸を出港し、ベーリング海峡を通過後、北極海に入り、様々な観測を実施後、その後再びベーリング海峡を通過し、八戸港に戻るルートで実施されました。サンプリングは航路上で連続して行われ、往路の西部北太平洋から北極海上で計測された氷晶核濃度はこれまでの先行研究と同程度の濃度範囲に収まっていましたが、航海後半9月下旬でのベーリング海・西部北太平洋上では、先行研究での濃度範囲の上限値の10倍以上にも達する極めて高い氷晶核濃度を捉えました(図3左上)。

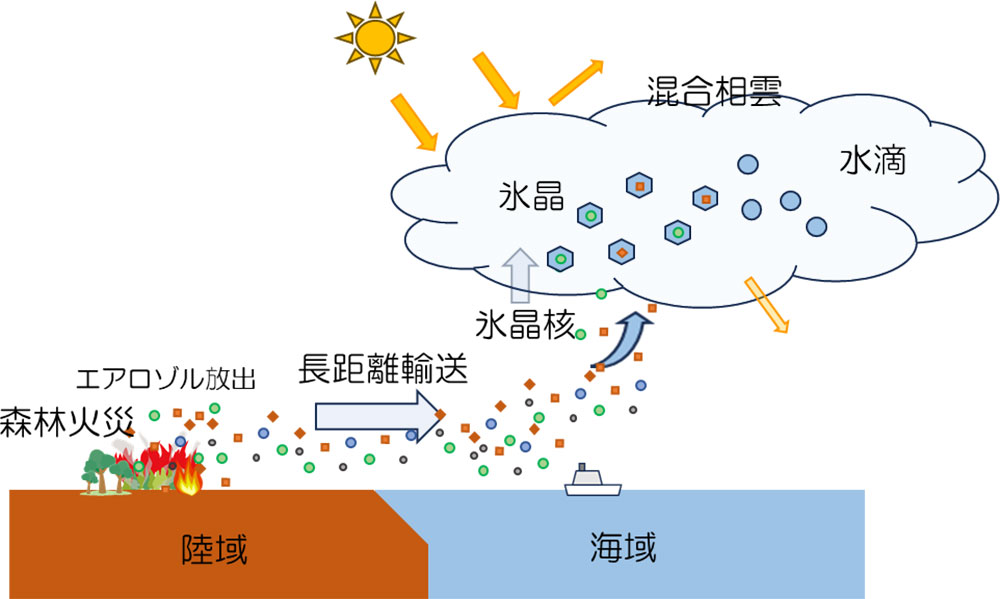

図3 測定した氷晶核濃度・エアロゾル成分および観測位置

図左上:航海で観測した氷晶核の個数濃度の時間変化(凍結温度により色分けされている)。往路および北極海上で計測した氷晶核濃度はこれまでに報告された洋上での濃度範囲におおよそ収まる結果であったが、帰路のベーリング海および西部北太平洋(9/25-10/1)でその範囲を大きく超える氷晶核濃度を観測した。

図左下:(上から順に)ブラックカーボン(燃焼起源の指標)、レボグルコサン(バイオマス燃焼の指標)、自家蛍光粒子(生物由来の指標)の濃度上昇(9/25-10/1)が捉えられた。

図右:研究航海の航路(黒線)とエアロゾル粒子を採取した各海域への大気の輸送経路(7日間の後方流跡線:各シンボルからの赤線および灰色の破線)。航路上のシンボル位置は左図中央のグラフ中のシンボルの日時に対応。往路および北極海上での大気は主に海上からの輸送(灰色破線)であるのに対し、復路の氷晶核高濃度時(赤色シンボルおよび赤色破線)の洋上大気は、森林火災が起きたシベリア中央から長距離にわたり運ばれてきたものである。

この氷晶核の高濃度観測期間に並行して採取・測定したエアロゾル粒子の化学成分分析から、燃焼の際に発生するブラックカーボン、バイオマス燃焼の指標となる成分(レボグルコサン)、鉱物由来である鉄などの成分、生物由来の指標とされる自家蛍光粒子の濃度が非常に高いことがわかりました(図3左下)。また、気象データを利用した後方流跡線の解析により、氷晶核の濃度が極めて高かったベーリング海・西部北太平洋上での空気塊は、シベリア中央部から運ばれてきたことが示されました(図3右(赤破線))。これらを統合的に考察すると、高濃度の氷晶核観測の要因は、シベリア森林火災由来のエアロゾル(特に生物由来や鉱物由来のエアロゾルが多く混じったもの)による影響が及んだためと判明しました。このことは、数千キロメートル離れた場所で発生した森林火災の際に放出されたエアロゾルが、約1週間かけて洋上に輸送され、現場の氷晶核の濃度上昇に大きく寄与することを示唆しています。本研究は、北極域を含む高緯度海洋上への氷晶核の供給において、シベリアを含む北方林火災由来のエアロゾルが重要な役割を果たしている可能性を示す、初めてのものです。

5. 今後の展望

本研究の洋上船舶観測において、氷晶核として働くエアロゾル粒子濃度上昇を捉え、遠く離れたシベリア森林火災の影響が及んだ結果であることを明らかにしました。このことは、輸送経路によっては北極海上の氷晶核濃度の変化にも大きな影響を与えうることを示唆しています。今後は、海氷などによるアクセスのむずかしさから観測事例がほとんど得られてこなかった北極海上での計測を強化し、森林火災を起因とする氷晶核動態の実態を現場から進める予定です。また、氷晶核濃度の変化は雲特性(放射収支・水循環など)に大きな影響を及ぼすことから、数値計算に本研究結果を組みこむことで、急速に温暖化が進んでいる北極域を含め、広域の気候変動予測の精度向上につなげたいと考えています。

本研究のお問い合わせ先

国立研究開発法人海洋研究開発機構

地球環境部門 北極環境変動総合研究センター/地球表層システム研究センター

主任研究員 竹谷文一

大学共同利用機関法人情報・システム研究機構 国立極地研究所

先端研究推進系 気水圏研究グループ

准教授 當房豊

報道担当

国立研究開発法人海洋研究開発機構

海洋科学技術戦略部 報道室

大学共同利用機関法人情報・システム研究機構

国立極地研究所 広報室