2025-02-25 森林総合研究所,筑波大学,千葉大学

ポイント

- 分布予測モデルを用いてチョウセンミネバリの最終氷期最寒冷期(約2万2千年前)における分布を推定しました。

- 日本のチョウセンミネバリが氷期の遺存種である可能性が高いことがわかりました。

- チョウセンミネバリが日本の森林の変遷過程を紐解く注目すべき樹種であることがわかりました。

概要

国立研究開発法人森林研究・整備機構森林総合研究所(以下、「森林総研」という)は、国立大学法人筑波大学、国立大学法人千葉大学と共同で分布予測モデルを用いてカバノキ科のチョウセンミネバリの約2万2千年前の最終氷期最寒冷期の分布を推定し、当時の日本列島に広く分布していたことを明らかにしました。さらに、日本の集団は最終氷期以降の温暖化で分布域が狭まり、現在は本州中部の一部の山地で生き残っている氷期の遺存種である可能性が高いことを示しました。チョウセンミネバリはこれまで日本では図鑑にほとんど掲載されておらず、認識されていない樹種でした。本研究はチョウセンミネバリが単なる希少種というだけでなく、現在の日本の森林植生がどのような変遷を経てきたのかを紐解く手がかりとなる重要な樹木であることを示しています。また、寒冷・乾燥な気候に適応した樹種であることから、今後の地球温暖化で生育が危ぶまれる可能性があり、注視していく必要があります。

本研究成果は、2024年12月25日にEcological Research誌でオンライン公開されました。

背景

日本の樹木の中には、チョウセンゴヨウのように極東ロシアの沿海州や朝鮮半島などの北東アジア大陸部に広く分布し、日本の本州中部などの一部の地域に隔離的に分布する樹種が存在します。これらの樹種は現在よりも日本の平均気温が5〜7℃ほど低かった約2万2千年前の最終氷期最寒冷期に日本に広く分布していたことが、種子や果実の化石のような大型植物遺体などの研究によって明らかにされてきました。氷期が終わり、温暖化が進むとこれらの樹種は日本各地で絶滅し、現在は主に本州中部地方の山地などの一部の地域で生き残っています。このように氷期に広く分布し、その後の気候変動などで分布が縮小し、現在一部の地域で生き残っている生物を「氷期の遺存種」と呼びます。氷期の遺存種は気候変化に敏感で、今後の地球温暖化で絶滅する可能性が高いとされるため、絶滅危惧種または保護上重要な生物に指定されています。

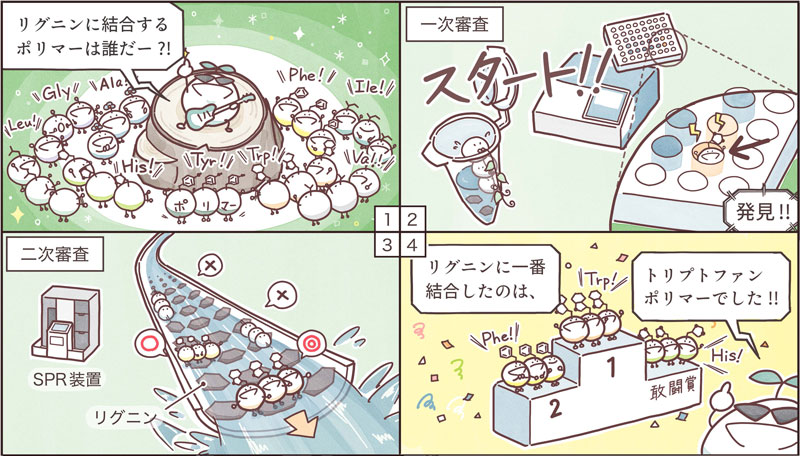

森林総合研究所多摩森林科学園の設樂拓人研究員、千葉大学大学院園芸学研究院の百原新教授、筑波大学生命環境系の相原隆貴研究員らの研究グループは、これまで国内で十分に認識されてこなかったチョウセンミネバリに着目し、その生態や分布について調査を行ってきました(写真1、図1)。チョウセンミネバリは極東ロシア沿海州や朝鮮半島、中国の大陸部に広く分布しているカバノキ科カバノキ属の落葉広葉樹です。日本でも栃木、長野、岐阜、富山、山梨の各県で見つかっています。チョウセンミネバリの現在の分布は、ほかの氷期遺存種の分布パターンとよく似ているため、日本に隔離分布する集団は氷期の遺存種であると考えられてきましたが、過去の分布を示す化石などの情報が極めて少ないため、十分に証明されていませんでした。

写真1. 本州中部のチョウセンミネバリ(左)とチョウセンミネバリの枝葉(右)。

図1. チョウセンミネバリの現在の分布地点

内容

チョウセンミネバリが氷期の遺存種かどうかを確かめるために、分布予測モデルによる解析を行いました。分布予測モデルは、生物種の分布情報と気候などの環境情報を統計的に関連付け、⽣物が生育可能な環境や地域を推定する手法です。チョウセンミネバリの最終氷期最寒冷期の気候下における分布を推定した結果、本州北部から九州地方の太平洋側に広く分布する可能性が高いと推定されました(図2左)。また、最終氷期以降(約1万年前)には、日本では分布が縮小したと推定されました。そして、現在は比較的寒冷・乾燥な気候である本州中部地方のみに生き残っている氷期の遺存種である可能性が高いことが示されました。また、分布推定の結果では現在サハリン、北海道東部、東北地方などが分布可能な地域として推定されました(図2右)。しかし、これらの地域には実際にチョウセンミネバリは生育していません。すなわち、これらの地域はチョウセンミネバリの生育可能な気候条件ですが、実際には生育していない「不在生育域」であることが示されました。これは海峡などの隔たりや種子の分散が制限されたことなどが原因だと考えられます。

図2. チョウセンミネバリの最終氷期最寒冷期(CCSM4*1の気候シナリオ)の推定分布(左)と現在の推定分布(右)。青色から赤色に向かって分布する確率が高くなることを示す。

今後の展開

チョウセンミネバリは、日本では植物図鑑にもほとんど掲載されておらず、その存在が十分に知られていませんでした。本研究の成果は、チョウセンミネバリが日本の森林の変遷過程を紐解くための手がかりになる重要な樹種である可能性があることを意味します。一方、チョウセンミネバリは寒冷・乾燥な気候に適応した樹種であることから、今後の地球温暖化で生育が危ぶまれる可能性があると考えられます。しかし、国内では生態はおろか、分布すら十分にわかっていません。したがって、今後注意してその分布を明らかにしていく必要があります。さらに、より正確なチョウセンミネバリの過去の分布を明らかにしていくためには、これまでに発見されたカバノキ科の化石の標本を見直し、チョウセンミネバリかどうかもう一度同定する必要があります。その際に本研究の成果は重要な参考資料になります。

論文

論文名:Are disjunct populations of Betula costata in the Japanese Archipelago glacial relict? An attempt at verification by species distribution modeling(日本列島におけるチョウセンミネバリの隔離集団は氷期の遺存種か?種分布モデリングによる検証の試み)

著者名:Takuto SHITARA, Takaki AIHARA(筑波大学), Arata MOMOHARA(千葉大学), Ikutaro TSUYAMA, Tetsuya MATSUI

掲載誌:Ecological Research

DOI:10.1111/1440-1703.12541

研究費:文部科学省科学研究費補助金(JP23K23645, JP23K13986, JP24H00055)

用語解説

*1 CCSM4

National Center for Atmospheric Research(アメリカ大気研究センター)が行った気候の予測実験(The Community Climate System Model Version 4)の略称。

共同研究機関

筑波大学、千葉大学

お問い合わせ先

研究担当者:

森林総合研究所 多摩森林科学園 研究員 設樂拓人

広報担当者:

森林総合研究所 企画部広報普及科広報係