0303宇宙環境利用

0303宇宙環境利用 磁気嵐の発生メカニズムと大気シミュレーションから多数の低軌道衛星が喪失に至った原因を解明

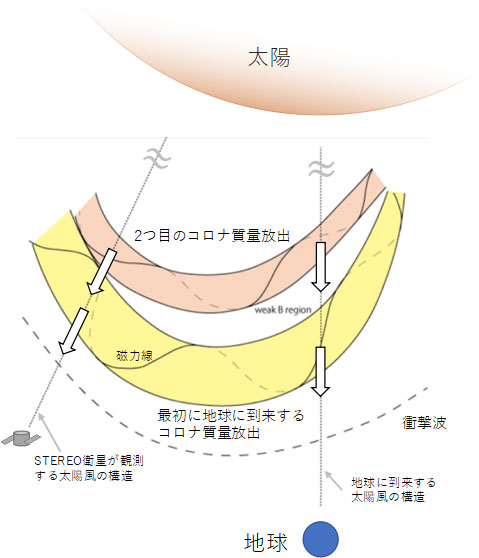

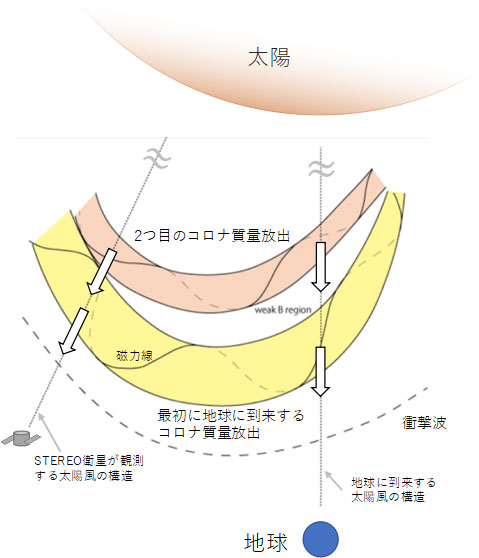

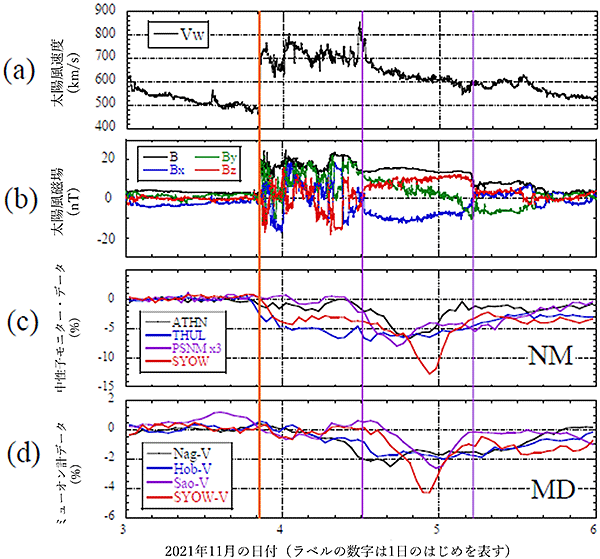

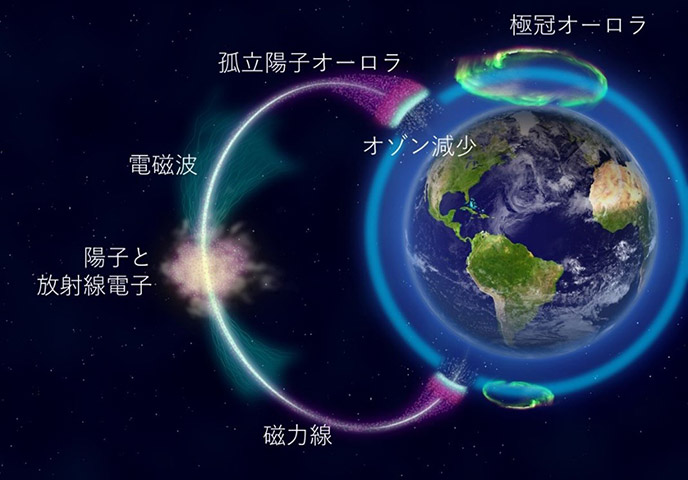

2022-12-27 国立極地研究所,情報通信研究機構ポイント■数十基の低軌道衛星を大気に落下させた2022年2月上旬の磁気嵐の発生メカニズムを解析■太陽風観測データの解析結果から、太陽のコロナ質量放出が2つ重なって地球に到来し、それが変則...

0303宇宙環境利用

0303宇宙環境利用  1604情報ネットワーク

1604情報ネットワーク  1702地球物理及び地球化学

1702地球物理及び地球化学  1700応用理学一般

1700応用理学一般  1700応用理学一般

1700応用理学一般  1702地球物理及び地球化学

1702地球物理及び地球化学  1702地球物理及び地球化学

1702地球物理及び地球化学  1702地球物理及び地球化学

1702地球物理及び地球化学  1702地球物理及び地球化学

1702地球物理及び地球化学  1702地球物理及び地球化学

1702地球物理及び地球化学  1700応用理学一般

1700応用理学一般  1600情報工学一般

1600情報工学一般