1701物理及び化学

1701物理及び化学 赤ちゃん星はふたつの発声法で産声を上げる

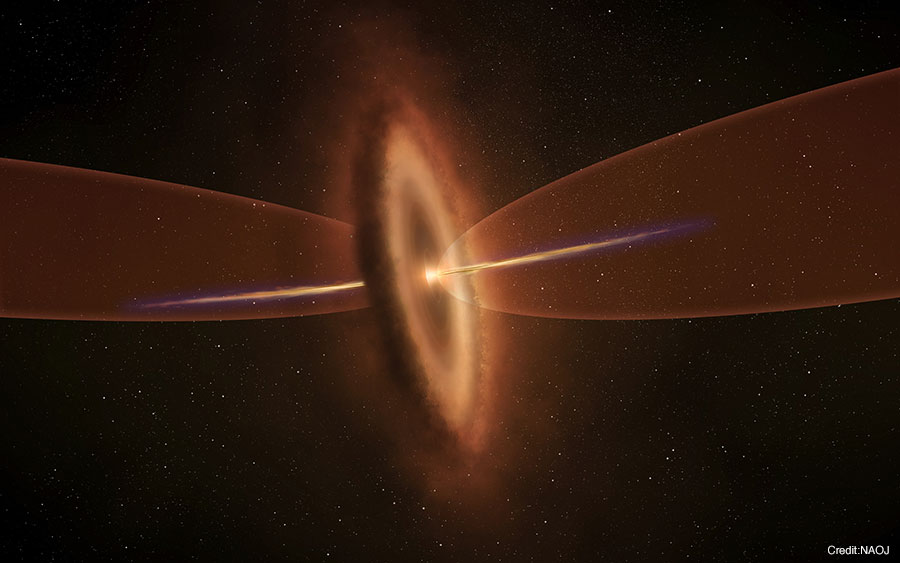

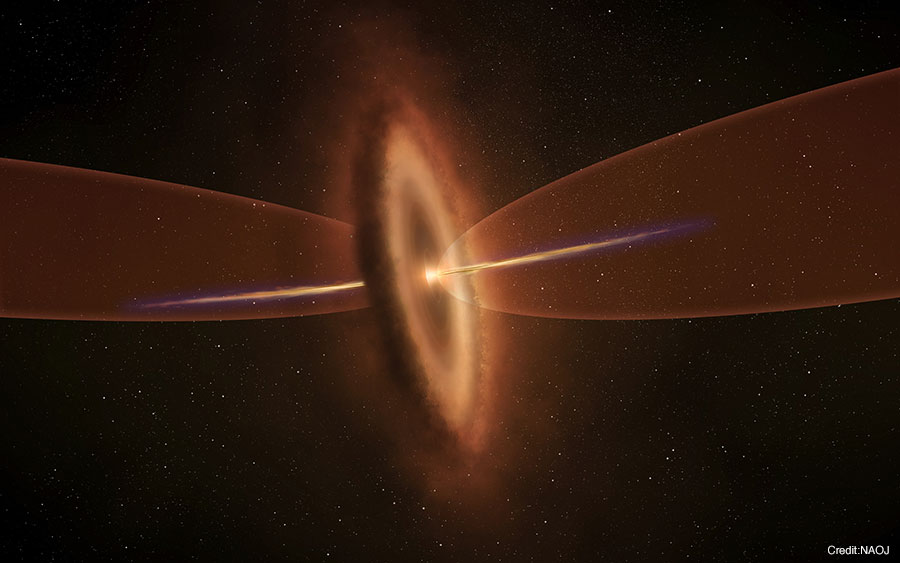

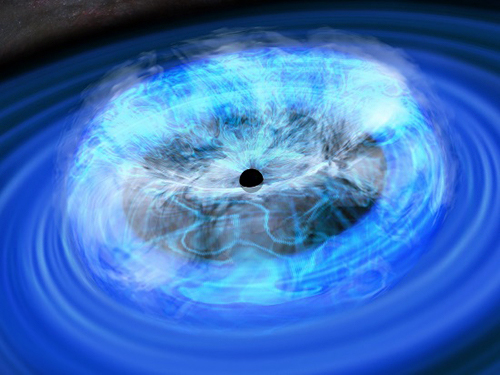

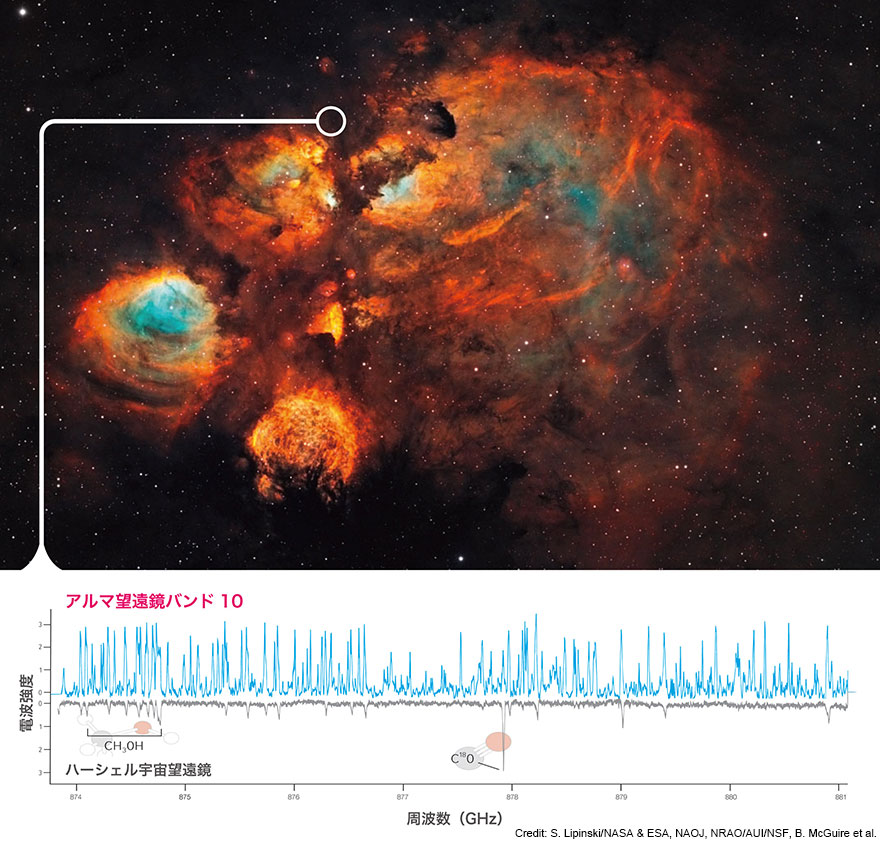

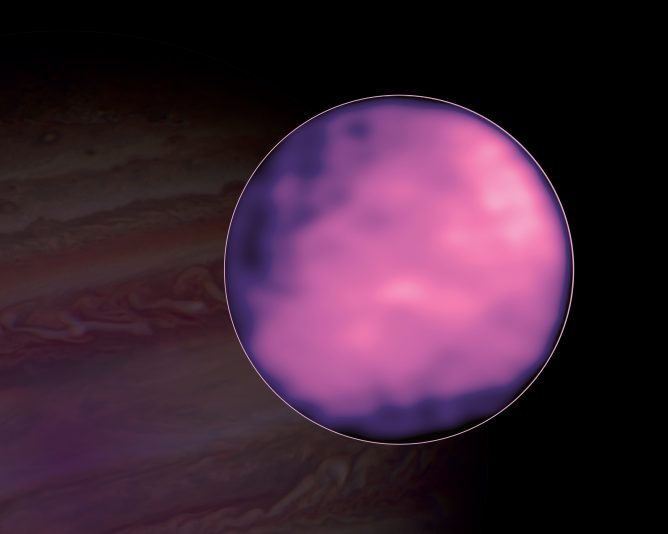

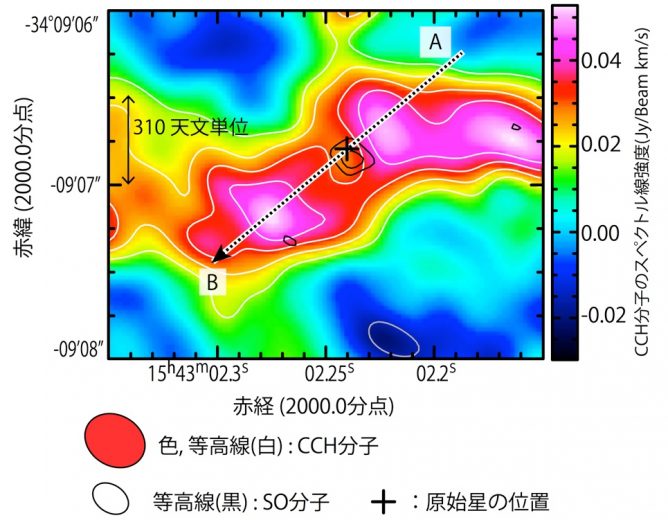

2019-02-26 国立天文台アルマ望遠鏡の観測にもとづいた、原始星MMS5/OMC-3の想像図。中央にある原始星から、細く絞られたものと幅が広いものの2種類のガス流が噴き出しているようすが描かれている。アルマ望遠鏡による観測で、原始星...

1701物理及び化学

1701物理及び化学  1701物理及び化学

1701物理及び化学  1701物理及び化学

1701物理及び化学  1701物理及び化学

1701物理及び化学  1701物理及び化学

1701物理及び化学  1701物理及び化学

1701物理及び化学  1701物理及び化学

1701物理及び化学  1701物理及び化学

1701物理及び化学  1701物理及び化学

1701物理及び化学  1701物理及び化学

1701物理及び化学  1701物理及び化学

1701物理及び化学  1701物理及び化学

1701物理及び化学