2023-07-14 国立天文台

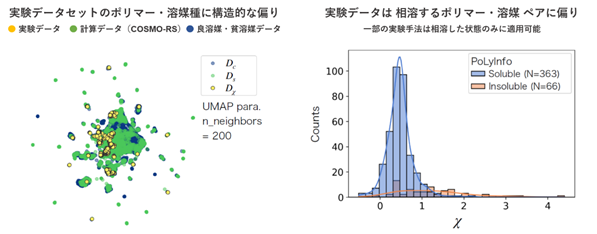

132億光年の遠方にある銀河「MACS0416_Y1」の画像。左は、アルマ望遠鏡が捉えた塵が出す電波(暗黒星雲)と酸素が出す電波(輝線星雲)の画像、およびハッブル宇宙望遠鏡が捉えた恒星が出す可視光線の観測画像を組み合わせたもの(Credit: ALMA (ESO/NAOJ/NRAO), Y. Tamura et al., NASA/ESA Hubble Space Telescope)。右は、塵が出す電波の画像。中央に縦方向に伸びた楕円(だえん)形の構造「スーパーバブル」が見える(Credit: ALMA (ESO/NAOJ/NRAO), Y. Tamura et al.)。 オリジナルサイズ(589KB)

132億光年の遠方にある銀河「MACS0416_Y1」の画像。左は、アルマ望遠鏡が捉えた塵が出す電波(暗黒星雲)と酸素が出す電波(輝線星雲)の画像、およびハッブル宇宙望遠鏡が捉えた恒星が出す可視光線の観測画像を組み合わせたもの(Credit: ALMA (ESO/NAOJ/NRAO), Y. Tamura et al., NASA/ESA Hubble Space Telescope)。右は、塵が出す電波の画像。中央に縦方向に伸びた楕円(だえん)形の構造「スーパーバブル」が見える(Credit: ALMA (ESO/NAOJ/NRAO), Y. Tamura et al.)。 オリジナルサイズ(589KB)

宇宙誕生から6億年の時代の銀河をアルマ望遠鏡で観測した結果、暗黒星雲と輝線星雲が入り交じる様子や、恒星の活発な誕生、そして超新星爆発の衝撃波によって作られた「スーパーバブル」が捉えられました。宇宙初期の天体で恒星の生と死に関わる星雲の姿がこれほど精細に捉えられた例はこれまでになく、銀河の形成について知るための重要な手掛かりが得られると期待されます。

宇宙誕生から間もない頃に星や銀河がどのように形成されたのか、それを知るには遠方にある銀河の観測、つまりその銀河の遠い過去の姿を見ることが重要になります。132億光年もの遠方にある銀河「MACS0416_Y1」には、これまでの観測で、塵(ちり)が出す電波だけではなく、酸素が出す電波も検出されています。塵の電波は星の誕生の母体となる暗黒星雲から、酸素の電波は誕生した星が周囲のガスを熱して光る星雲(輝線星雲)から放射されていると考えられます。この塵と酸素の分布を詳細に観測できれば、遠方銀河内の暗黒星雲の中でどのように星が生まれ、輝線星雲が作られるのか、そして銀河がどのように形成されたのかを知る手掛かりになります。

名古屋大学や筑波大学の研究者から成る国際研究チームは、アルマ望遠鏡を用いてMACS0416_Y1の観測を試みました。28時間という長時間に及ぶ観測の結果、これまでよりはるかに高い感度で高解像度の画像を得ることに成功しました。そして、この銀河において塵による電波と酸素による電波が、それぞれ別の場所から出ていることを見分けることができたのです。

得られた画像からは、暗黒星雲と輝線星雲が互いを避けるように入り組んで分布していることが分かります。暗黒星雲の内部で誕生した恒星が周りのガスをイオン化し、輝線星雲に変えている様子を見ていると考えられます。また、塵の分布に注目すると、中央に直径およそ1000光年にも及ぶ巨大な空洞が見られます。誕生した恒星が次々に超新星爆発を起こし、その衝撃波によって作られた「スーパーバブル」と呼ばれる構造である可能性があります。このスーパーバブルが膨らみ破裂すると、超新星爆発で生じた新たな元素や塵が、銀河の中や外にまでもまき散らされます。そしてその一部は暗黒星雲に取り込まれて次世代の恒星の材料になるとともに、銀河や銀河団の化学組成を変容させていくのです。

高解像度と高感度の観測を同時に実現したアルマ望遠鏡の性能が、今回のような精細な結果を初めて可能にしました。研究を主導した名古屋大学の田村陽一(たむら よういち)教授は、「今後、ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡や、国際協力で建設を計画している口径30メートルの光学赤外線望遠鏡TMTにより、形成される恒星自体が高解像度で観測されることでさらに詳細な情報が得られると期待されます」と語っています。

この研究成果は、Y. Tamura et al. “The 300 pc Resolution Imaging of a z = 8.31 Galaxy: Turbulent Ionized Gas and Potential Stellar Feedback 600 Million Years after the Big Bang”として、米国の天体物理学専門誌『アストロフィジカル・ジャーナル』に掲載されました。