2024-05-21 日本大学,東京理科大学,科学技術振興機構

概要

日本大学文理学部物理学科の山本大輔准教授と東京理科大学創域理工学部先端物理学科の森田克洋助教の研究グループは、レーザー光で作られた2次元格子に閉じ込めた原子の気体を、量子力学の効果が顕著な極低温に冷やすための方法を大規模な数値計算によって確立しました。高温超伝導体や量子磁性体のような強相関電子材料は、近未来の科学技術への応用において重要視されていますが、それらの物質で特異な性質が現れる仕組みは完全には分かっていません。そこで、物質の振る舞いをレーザー光と原子気体による人工的なシステムを用いてシミュレートし、その仕組みを解明しようとする研究(量子シミュレーション)が試みられています。しかし、量子力学の効果が顕著になる極低温まで冷やすことが難しいという問題点がありました。

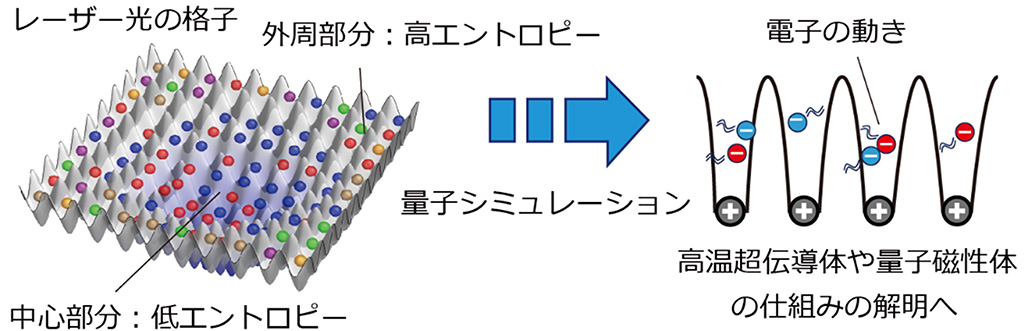

本研究では、様々な原子のうちでもスピン自由度(“色の種類”のようなもの)が多いものを用い、そのうちの“2色”だけをシステムの中心に集めることで、非常に温度の低い量子シミュレータが作成可能であることを理論的に示しました。これは、システム全体のエントロピーのうちの大部分が“色の種類”の多い外周部分の原子気体に逃がされ、中心部分の“2色”だけの原子気体のエントロピーが極端に下がることで、温度が低下するというメカニズムによるものです。このシステムを用いることで、高温超伝導体などの仕組みの完全解明につながることが期待されます(図1)。本成果は2024年5月20日にアメリカ物理学会の発行する学術雑誌“Physical Review Letters”にLetter(速報)として掲載されました。

図1.エントロピー制御による強相関電子材料の低温量子シミュレーション

図1.エントロピー制御による強相関電子材料の低温量子シミュレーション

要点

- 2次元格子上のスピン自由度が多い原子気体に対して大規模な数値計算を実施

- 気体中のスピン成分ごとの原子数の割合を変化させた際の、エントロピー(気体中の原子集団の“乱雑さ”の指標)と温度の間の関係性を解明

- 電子を模倣する2成分のみをシステム中心部に集めることで、強相関電子材料のための極低温量子シミュレータを実現できることを理論的に提案

研究成果の詳細

背景

身の回りにある様々な固体の物質内では、いくつかの種類の原子が格子状に並んだ結晶を組んでいます。その原子の結晶の中を飛び交う無数の「電子」の集団的な振る舞いが、その物質の性質(電気を流すか、磁石がつくか、など)を決める重要な要素です。したがって、実験において特異な性質が観測された物質の仕組みを解明したり、新たに革新的な材料を開発したりするためには、電子の集団運動に対する研究が不可欠です。しかし、結晶中の原子同士の間の典型的な距離は0.1ナノメートル(1メートルの10億分の1)程度であり、例えば、一辺が1センチメートルくらいのサイコロ状の物質の中には、1兆の100億倍くらいの個数の電子が存在することになります。このような非常に小さい、ミクロな世界の法則を扱う理論が量子力学です。

量子力学では、古典力学(振り子のゆれ、ボールの投げ上げといった日常生活上での現象や、天体の動きなどを扱う)とは異なる現象が見られます。これは、原子や電子が粒子と波動の二面性(粒子のような性質と波のような性質を同時に持ち合わせている)を持つためです。例えば、量子重ね合わせ※1や2022年のノーベル物理学賞を受賞した量子もつれ※2などの不思議な現象が起こりますが、これらの現象は我々の普段の生活(マクロな世界)で出会うほとんどの物質では現れません。結晶の構造などに関して非常に限られた条件を満たす物質を、さらにマイナス200℃程度以下という低温の状況に置いたときにだけ、マクロな物質においても量子力学の不思議な性質を観測することができます。そのような物質の中でも、リニアモーターカーや損失ゼロの送電線としての利用が期待される高温超伝導体※3や、量子コンピュータや新たな磁気デバイスへの応用が期待される量子磁性体※4などは強相関電子材料と呼ばれ、近未来の科学技術の発展にとって特に重要であり、現代の物性物理学※5における主要な研究テーマの一分野となっています。

研究の経緯

高温超伝導体や量子磁性体の理論解析のためには、ミクロな無数の電子の量子力学を解く必要があります。しかし、現在の計算機技術では、例え世界一のスーパーコンピュータを用いたところで、その厳密な答えを算出することは不可能です。いわゆる“パソコン”などの通常のコンピュータは、量子力学的な法則に従う部品で作られていないことがその原因です。マクロな世界の法則(古典力学)を用いてミクロな世界の法則(量子力学)を計算しようとするせいで、莫大な計算コストがかかるわけです。

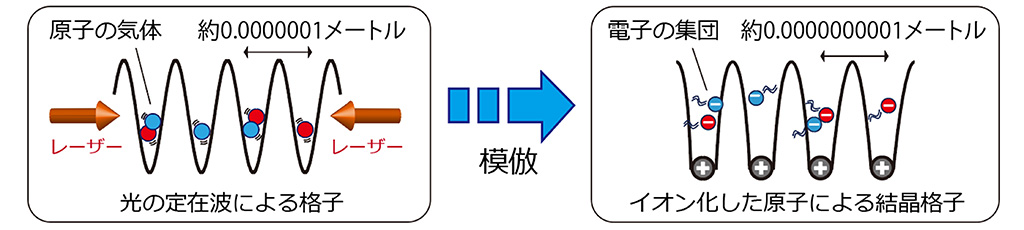

そこで近年注目を集めているのが量子シミュレーション※6という研究方法です。コンピュータによる計算ではなく、研究したい物質と同じ数理モデルを持つ人工的なシステムを用いて、実験的にシミュレートしてしまうという方法です。例として、レーザー光と原子の気体を用いた人工システムが挙げられます(図2)。まず、レーザー光を格子状に照射することで物質内の結晶を模倣します。レーザー光なので自然界の物質と比べて制御性に優れ、格子の間隔も物質の結晶よりも1000倍くらい大きいため観測も比較的容易です。物質内の電子集団の役割を果たすのは、レーザー格子の中に充填した原子の集団です(物質側では結晶を構成している方が原子なので、少しややこしいのですが)。

図2.レーザー光と原子気体を用いた量子シミュレーション

このような人工システムを用いて高温超伝導体などを解明しようとする実験は、ハーバード大学や京都大学を含めた世界中の機関ですでに試みられていますが、現在、ボトルネックになっているのが「冷却」の問題です。レーザー光と原子による“量子シミュレータ”は物質よりも格子間隔が1000倍も大きいため、原子の動きの観測がしやすいという利点がある一方で、原子と原子の間が遠いので量子もつれの関係性が弱くなりやすい欠点もあります。したがって、より量子力学の効果が顕著になる絶対零度近くの極低温まで冷却する必要があります。

研究成果

我々は、原子気体のエントロピー※7の制御によって、この冷却問題を打開する方法を検証しました。そもそも「温度」とは、その気体中の原子の集団が、どれくらい「乱雑に振る舞っているか」ということと対応します。高温では、原子の集団がそれぞれ異なる速さで乱雑に動き回り、低温ではエネルギーの低い状態になるように落ち着いています。この「乱雑さ」の指標となるのがエントロピーです。同じ温度であっても、どれくらいのエントロピーを持つかは構成原子の性質によって変わります。エントロピーが溜まりやすい性質を持つ気体では、低温であっても大きなエントロピーを持ちます。また、孤立したシステムでは全体のエントロピーの総量は一定に保たれています。そこで、システムの一部にエントロピーが溜まりやすい性質を持つ部分(エントロピー溜まり)を恣意的に作ることで、全体のエントロピーのうちの大部分をその部分に溜めることができます。その結果として、エントロピーの総量は同じでも、全体として温度は非常に低い状態を作成することができます。

本研究では、上記の性質を利用して、システムにエントロピー溜まりを作り、それ以外の残りの部分を量子シミュレータとして利用することを考えました。特に重要なポイントは、2011年の先行論文※8のアイデアを元に、「乱雑さ」として原子の速さではなく、原子のスピン自由度※9を用いたことです。スピン自由度とは、ミクロな粒子の“色の違い”のようなものです。例えば、高温超伝導体などの強相関電子材料の振る舞いの主役である電子は、アップとダウンと呼ばれる2種類のスピン自由度を持っています。これは“赤”と“青”の2色の電子がいるようなものです。この“色の種類”が多く、物質内でバラバラな粒子ほど、乱雑さが高まりエントロピーが高くなるため、より効率的なエントロピー溜まりとして使用できることになります。様々な物を持っている人の部屋の方が、必要最低限の持ち物で生活をしている人の部屋よりも散らかりやすいことと似ています。

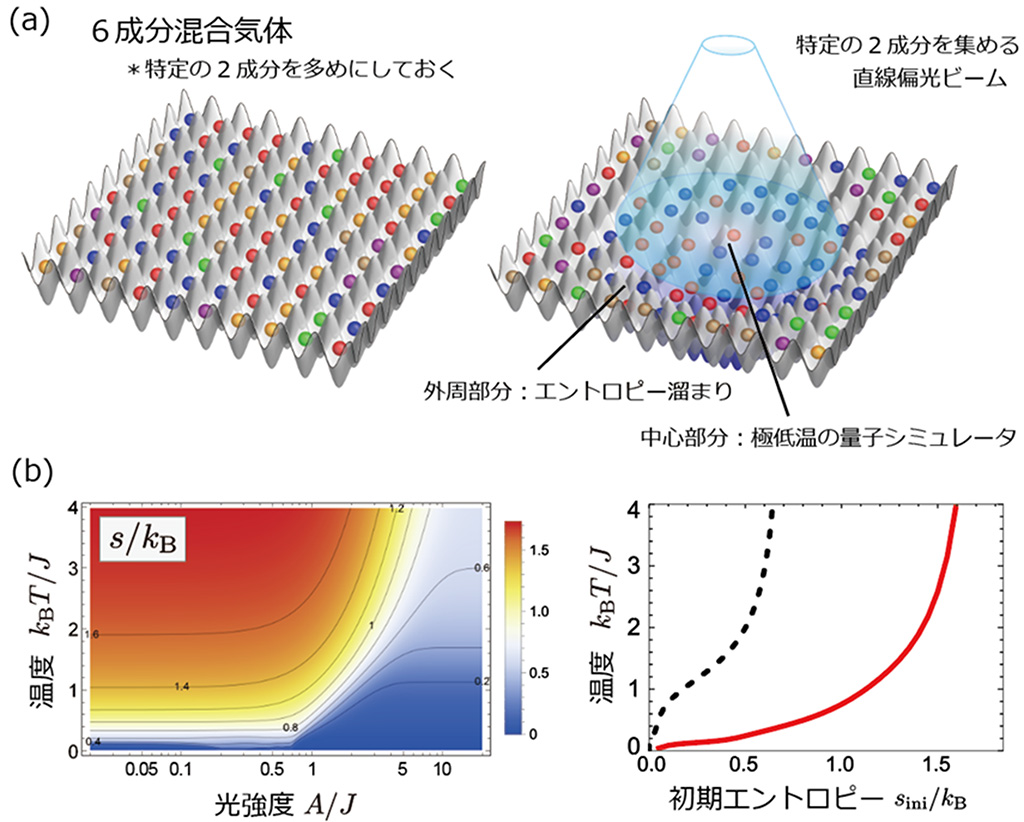

本研究では、スピン自由度の多いアルカリ土類金属様原子※10を用いて強相関電子材料の量子シミュレータを構成することを考えました(図3a)。具体的には、“6色”の自由度を持つイッテルビウム173を想定しました。この原子をレーザー光の格子に充填したのち、6色のうちの2色のみを中心に集める特殊な光を照射することで、「6色バラバラの外周部分」と、「2色だけが存在する中心部分」に分離することを考えました。こうすることで、システム全体のエントロピー総量のうちの多くの部分が乱雑な外周部分に吸収され、システム全体の温度を効率よく冷却できると期待されます。我々は、この実験プロトコルを大阪大学のスーパーコンピュータ「OCTOPUS」による大規模な数値計算によって実際に理論解析し、現実的な実験設定における冷却効率を算出しました(図3b)。その結果、2成分だけを充填したときと比べ、6成分のエントロピー溜まりを外周部分に配置したときの方が、同じエントロピー総量に対して格段に温度が低くなることが期待通りに示されました。この6成分のエントロピー溜まりに囲まれた中心の2色部分を用いて、強相関電子材料内の電子の2種類のスピン自由度(アップとダウン)を模倣した極低温下での量子シミュレーションが可能になると期待されます。

図3.(a)6成分のスピン自由度を持つ原子を充填した初期状態および中心部に特殊な光を照射したときの様子。(b)温度と光強度に対するエントロピー特性および初期エントロピーと達成できる温度の関係に対する数値計算結果。エネルギーの単位はスピン間相互作用の強さJを用いている。右図では、全体が2成分のみで構成された原子気体の場合の計算結果を黒点線で示し、本研究のプロトコル(a)にしたがって作成した場合(ビーム幅が全体の20パーセント、中心強度が20Jのとき)の計算結果を赤実線で示している。

本研究の意義および今後の展開

強相関電子材料の中でも、特に結晶格子が2次元平面の層状構造になっている高温超伝導体や一部の量子磁性体は、様々な興味深い特性を持つ反面、その理論解析は非常に困難であることが知られています。本研究によって、それらの物質内で起こっている極低温での量子力学的な振る舞いを、レーザー光と原子の気体を用いて人工的にシミュレートできる可能性が示されました。本研究で示された新しい研究方法によって様々な強相関電子材料の量子力学的な特性の仕組みが解明されたあかつきには、量子力学的な多体問題に対する基礎科学的な理解を深めるだけでなく、例えば室温により近い温度で超伝導性を示す新物質の開発など、未来の革新的な新材料の開発にも大きな役割を果たすことが期待されます。

用語解説、引用文献

※1 量子重ね合わせ・・・量子力学の基本的な性質の1つ。ミクロな粒子は、波のような性質を持ち、2つの状態が同時に重なることができる。例えば、電子を左右2つのスリットが空いた板を通して写真乾板に向けて多数発射すると、右を通った状態と左を通った状態の重なり合いによって写真乾板に濃淡の縞模様が描かれる現象が起きる。

※2 量子もつれ・・・量子力学の基本的な性質の1つ。量子的にもつれた2つの粒子は、どんなに距離が離れていても、あたかも片方の測定結果によってもう片方の測定結果が即座に決定されるような振る舞いを示す。この性質を利用することで、量子的な状態を遠隔地に転送する「量子テレポーテーション」などの技術が可能となる。

※3 高温超伝導体・・・超伝導体とは、ある温度以下に冷却すると急激に電気抵抗が消失する物質のことで、一般にこの温度の値が液体窒素の温度(マイナス196℃)以上のものを高温超伝導体と呼ぶ。電気抵抗によってエネルギーを無駄に失うことなく、電気を運ぶことができるようになれば、飛躍的に省エネ化が進むと期待されている。

※4 量子磁性体・・・磁石などの通常の磁性体とは異なり、古典物理学では説明できない量子力学的な効果が観測される磁性体のこと。物質ごとに、電子間に強い相互作用が働いていたり、結晶格子が特殊な形状をしていたり、といった様々な要因がある。

※5 物性物理学・・・物理学の分野の1つ。物理学の中で最も研究者が多い分野とされている。量子力学や統計力学を理論的基盤とし、物質の性質を理解し、その性質を支配する基本的な法則や仕組みを研究する。

※6 量子シミュレーション・・・現実の複雑な物質の性質を、それと同様の特徴を持つ制御可能な別のシステムを用いてシミュレートする研究方法。特に、通常のコンピュータで扱うことが難しい量子力学的な多体問題(3つ以上の原子などの間の関わりを扱う。もっとも単純な、2つの水素原子同士を扱う場合と比較すると、考慮しなくてはならない要素が格段に多く複雑である)の研究に用いられる。

※7 エントロピー・・・システムの乱雑さや無秩序度を表す指標。情報理論などにおいても用いられるが、ここでは熱力学的なエントロピーを指す。例えば、ビー玉が勝手に散らばっていく(乱雑さが増す、エントロピーが大きくなる)ことはあっても、勝手に整列する(乱雑さが減る、エントロピーが小さくなる)ことはないように、エントロピーは常に増大しようとすることが知られており、「エントロピー増大の法則」と呼ばれる。

※8 M. Colomé-Tatché, C. Klempt, L. Santos, and T. Vekua, Adiabatic spin cooling using high-spin Fermi gases, New J. Phys. 13, 113021 (2011).

※9 スピン自由度・・・粒子が回転する運動量を量子力学の概念にしたもの。例えば電子は2種類のスピンの値を持つが、これは右回りと左回りの自転のようなものと解釈できる。

※10 アルカリ土類金属様原子・・・周期表の第2族に属するカルシウム、ストロンチウム、バリウム、ラジウムなどのアルカリ土類金属元素と、それらと類似した性質を持つイッテルビウムなどを合わせた総称。

論文掲載

論文タイトル

Engineering of a Low-Entropy Quantum Simulator for Strongly Correlated Electrons Using Cold Atoms with SU(N)-Symmetric Interactions

掲載誌

Physical Review Letters

著者

山本大輔(日本大学)、森田克洋(東京理科大学)

DOI

10.1103/PhysRevLett.132.213401

共同研究機関および助成

本研究は、科学技術振興機構 戦略的創造研究推進事業 さきがけ(量子情報処理) 「人工量子系における量子状態同定および量子もつれの定量化法の開発(研究代表者:山本 大輔)」(JPMJPR2118)、科学研究費助成事業 学術変革領域研究(A) 計画研究「人工量子物質による量子ブラックホールの解明(研究代表者:手塚 真樹)」(21H05185)、科学研究費助成事業 基盤研究(B)「トポロジカル磁性体における電気磁気効果に起因する磁気光学応答(研究代表者:古川 信夫)」(22H01171)、科学研究費助成事業 基盤研究(B)「冷却原子実験を用いた空間異方性を持つ三角格子反強磁性モデルの研究(研究代表者:福原 武)」(23K25830)および科学研究費助成事業 基盤研究(C)「ホログラフィック双対性から導かれる新奇量子物性現象の開拓(研究代表者:山本 大輔)」(24K06890)の支援を受けて行われました。また、本研究成果の一部は、大阪大学サイバーメディアセンターの大規模計算機システムOCTOPUSを利用して得られたものです。