1601コンピュータ工学

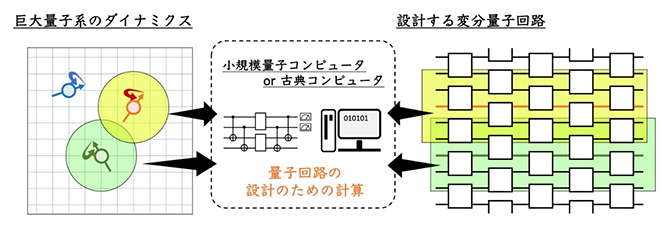

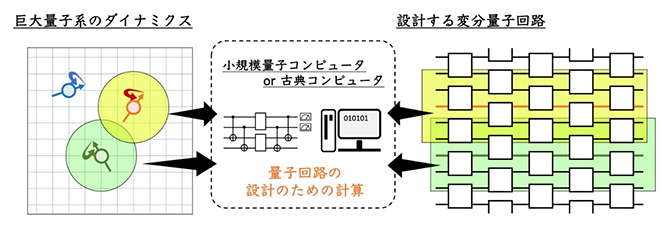

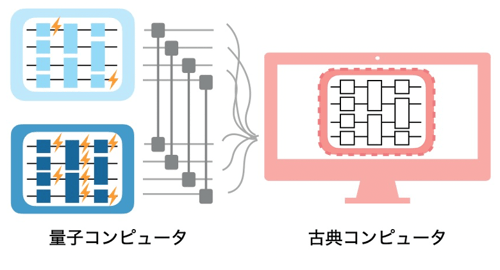

1601コンピュータ工学 巨大量子系シミュレーション用の量子回路設計法を構築~物性・材料・化学計算への効率的・高精度な大規模量子計算を加速~

2022-10-06 理化学研究所,株式会社QunaSys,大阪大学理化学研究所(理研)量子コンピュータ研究センター量子計算理論研究チームの水田郁基礎科学特別研究員、藤井啓祐チームリーダー(大阪大学大学院基礎工学研究科教授)、株式会社Qun...

1601コンピュータ工学

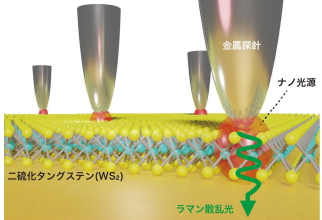

1601コンピュータ工学  0501セラミックス及び無機化学製品

0501セラミックス及び無機化学製品  1702地球物理及び地球化学

1702地球物理及び地球化学  1701物理及び化学

1701物理及び化学  1700応用理学一般

1700応用理学一般  0502有機化学製品

0502有機化学製品  1700応用理学一般

1700応用理学一般  0505化学装置及び設備

0505化学装置及び設備  1903自然環境保全

1903自然環境保全  0110情報・精密機器

0110情報・精密機器  1602ソフトウェア工学

1602ソフトウェア工学