1701物理及び化学

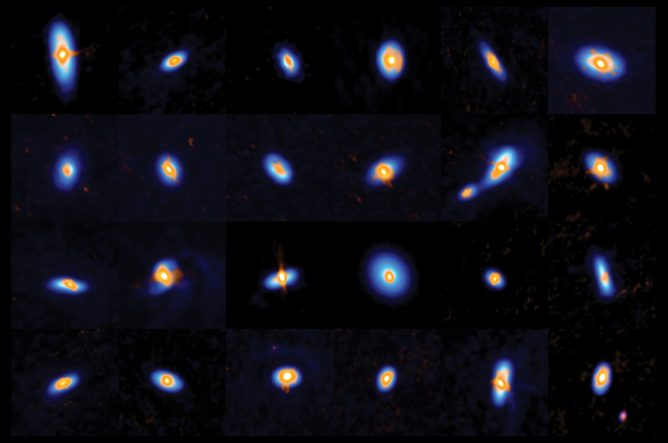

1701物理及び化学 日韓VLBIネットワークKaVAによる星形成大規模観測プログラム初成果

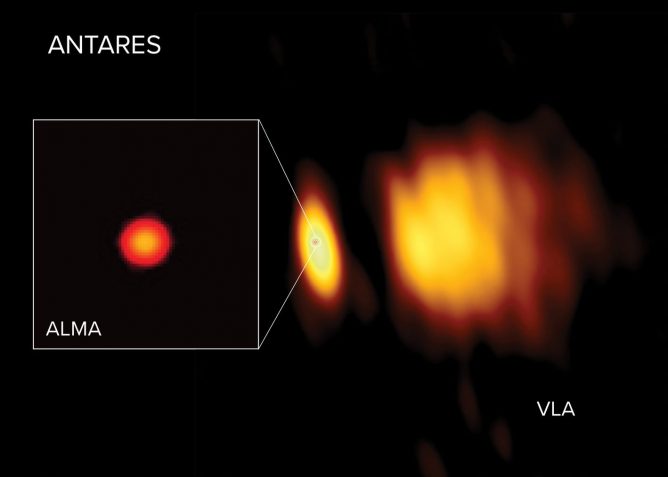

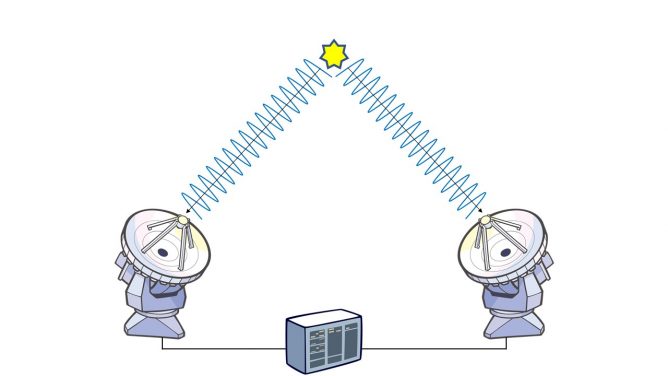

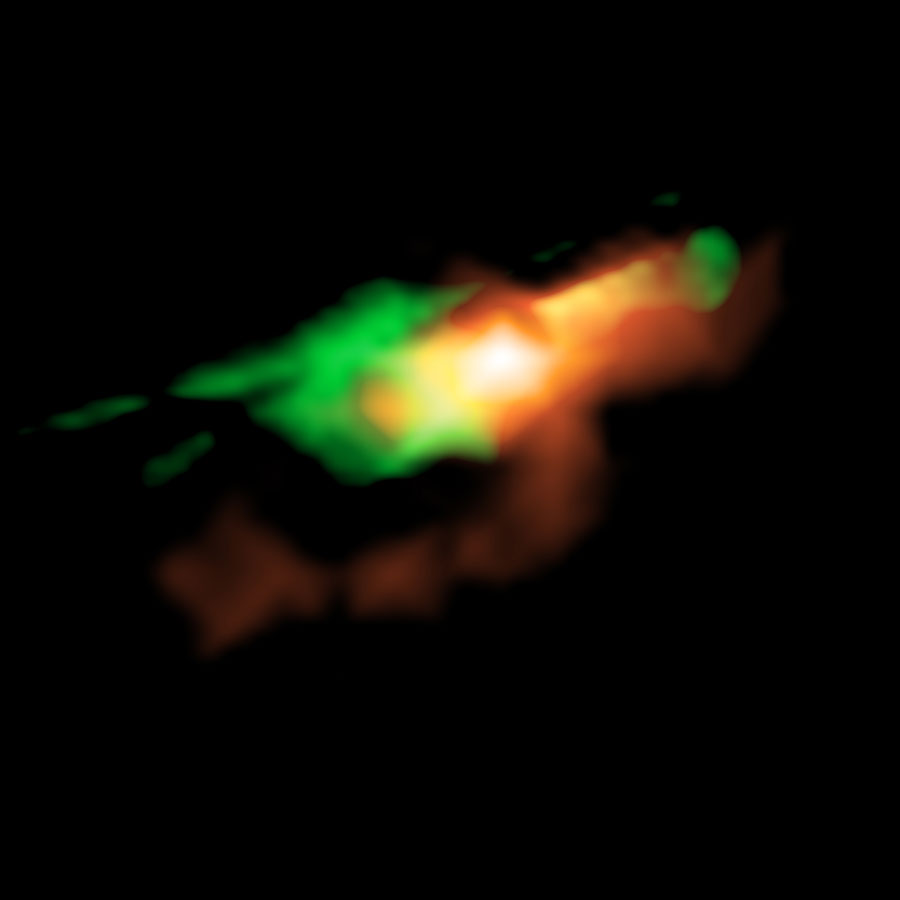

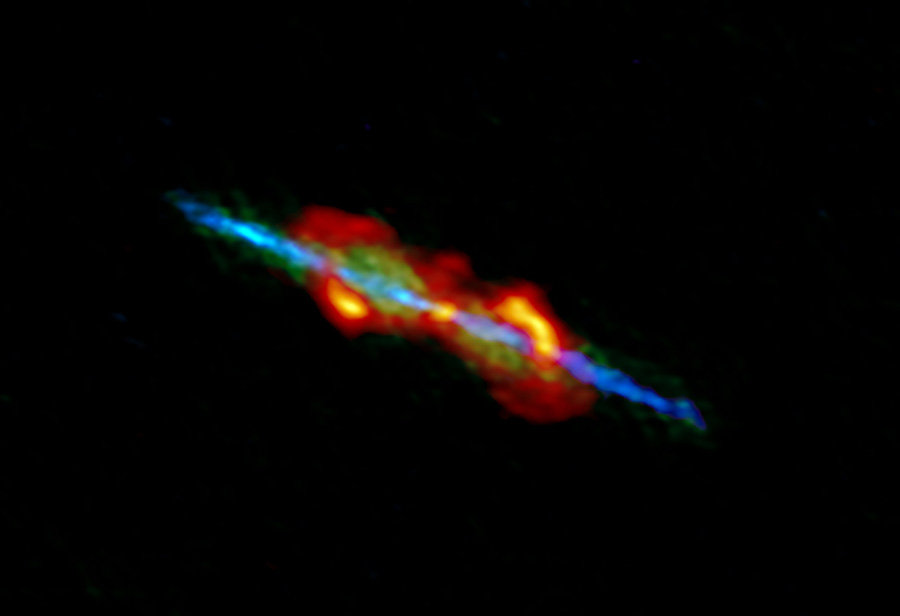

高速ガス流を噴き出す巨大な赤ちゃん星たちの姿に迫る2020-07-29 国立天文台国立天文台水沢VLBI観測所では、日本国内VLBIネットワークVERAと韓国天文研究院KASI(Korea Astronomy and Space Scien...

1701物理及び化学

1701物理及び化学  1701物理及び化学

1701物理及び化学  1701物理及び化学

1701物理及び化学  1702地球物理及び地球化学

1702地球物理及び地球化学  1701物理及び化学

1701物理及び化学  1701物理及び化学

1701物理及び化学  0404情報通信

0404情報通信  1701物理及び化学

1701物理及び化学  1701物理及び化学

1701物理及び化学  1701物理及び化学

1701物理及び化学  1701物理及び化学

1701物理及び化学  1701物理及び化学

1701物理及び化学