🧪 1. 超伝導材料の開発と基礎研究

主な記事:

-

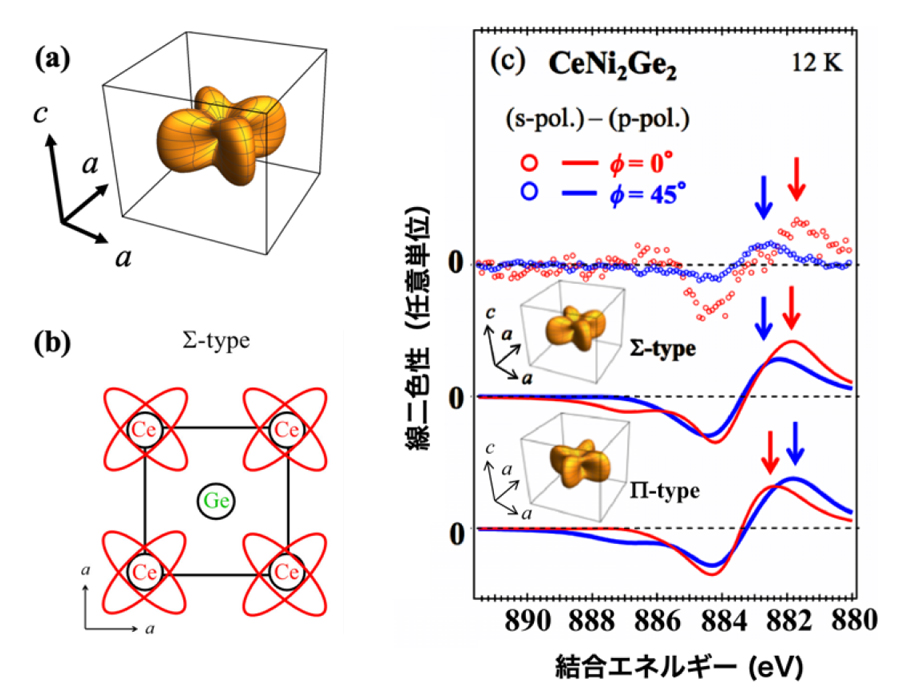

超伝導になる電子のカタチが見えた! 量子ビームで描く次世代材料の設計図(2023/10/24)

-

概要:量子ビームを用いて、超伝導状態における電子の形状を可視化。次世代材料の設計に向けた基礎的な知見を提供。

超伝導になる電子のカタチが見えた! 量子ビームで描く次世代材料の設計図2023-10-24 日本原子力研究開発機構電気抵抗がゼロになる超伝導体は、電力の損失を減らしエネルギー問題を解決する材料や量子コンピュータ実現に必要な材料としてなど高い注目を集め、研究が進んでいます。実用化に向けては超伝導になる電子の空間...

超伝導になる電子のカタチが見えた! 量子ビームで描く次世代材料の設計図2023-10-24 日本原子力研究開発機構電気抵抗がゼロになる超伝導体は、電力の損失を減らしエネルギー問題を解決する材料や量子コンピュータ実現に必要な材料としてなど高い注目を集め、研究が進んでいます。実用化に向けては超伝導になる電子の空間...

-

-

2種類の高温超電導を用いて30テスラ超の高磁場発生 ~1.3ギガヘルツNMRに向けた大きな一歩~(2019/09/28)

-

概要:レアアース系とビスマス系の高温超伝導線材を組み合わせ、30テスラを超える高磁場の発生に成功。1.3GHz NMR装置の実現に向けた重要な成果。

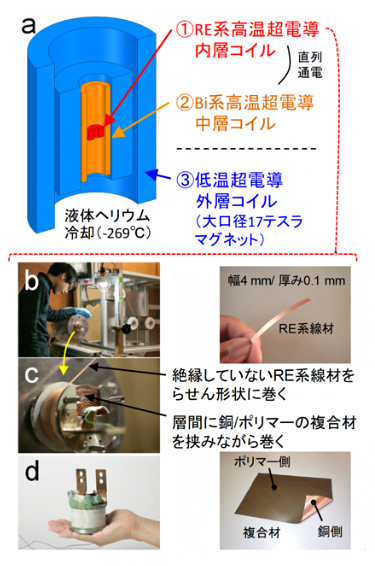

2種類の高温超電導を用いて30テスラ超の高磁場発生 ~1.3ギガヘルツNMRに向けた大きな一歩~高温超電導線材をらせん形状に巻いた超電導磁石において、これまで困難とされてきた30テスラ超の高磁場発生に成功した。次世代1.3ギガヘルツ(30.5テスラ相当)核磁気共鳴(NMR)装置の開発に向けた重要な技術要件が満たされた。

2種類の高温超電導を用いて30テスラ超の高磁場発生 ~1.3ギガヘルツNMRに向けた大きな一歩~高温超電導線材をらせん形状に巻いた超電導磁石において、これまで困難とされてきた30テスラ超の高磁場発生に成功した。次世代1.3ギガヘルツ(30.5テスラ相当)核磁気共鳴(NMR)装置の開発に向けた重要な技術要件が満たされた。

-

トレンドと課題:

トレンド:

-

量子ビームやスピン分解ARPESなどの高度な測定技術を用いて、超伝導状態における電子状態の可視化が進んでいる。

-

特に高温超伝導体において、電子相関やペアリング機構の理解が進展し、設計論に基づく材料開発が現実味を帯びてきた。

-

超伝導と他の量子現象(スピントロニクスやトポロジカル絶縁体など)とのハイブリッド物性への関心も高まっている。

今後の課題:

-

高温・高圧条件でのみ超伝導性を示す材料が多く、室温・常圧超伝導の実現には依然として根本的なブレイクスルーが必要。

-

材料の安定性・再現性に課題があり、スケーラブルな合成法の確立が求められる。

⚡ 2. 超伝導電力機器とエネルギー応用

主な記事:

-

世界初、民間プラントでの三相同軸超電導ケーブルの実証試験開始へ(2019/06/12)

-

概要:BASFジャパンの戸塚工場において、三相同軸超伝導ケーブルの実証試験を開始。プラント内の既存冷熱を利用し、省エネルギー効果を検証。

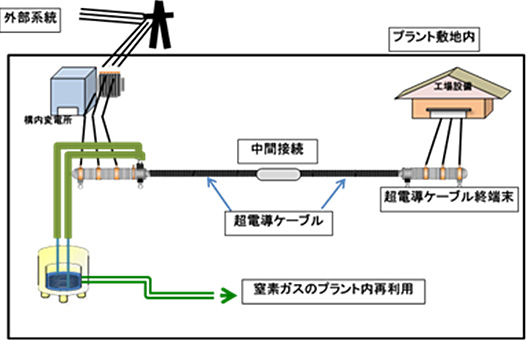

世界初、民間プラントでの三相同軸超電導ケーブルの実証試験開始へプラント内の既存冷熱の利用により、大幅な省エネを目指す2019-06-12 新エネルギー・産業技術総合開発機構,昭和電線ケーブルシステム株式会社,BASFジャパン株式会社NEDO、昭和電線ケーブルシステム(株)、BASFジャパン(株)は、...

世界初、民間プラントでの三相同軸超電導ケーブルの実証試験開始へプラント内の既存冷熱の利用により、大幅な省エネを目指す2019-06-12 新エネルギー・産業技術総合開発機構,昭和電線ケーブルシステム株式会社,BASFジャパン株式会社NEDO、昭和電線ケーブルシステム(株)、BASFジャパン(株)は、...

-

トレンドと課題:

🔹 トレンド詳細:

-

都市インフラや産業プラントにおける超伝導ケーブルの実証が進行中。既存冷熱源を活用することで、冷却コストの抑制と省エネ効果の検証がなされている。

-

同軸構造・多芯構造などの省スペース高容量送電技術が注目されている。

-

NEDOや電力会社主導でのパイロット導入が開始されており、商用化へのロードマップが明確化されつつある。

⚠️ 今後の課題:

-

超伝導機器の冷却インフラの維持コストが依然として高く、LNG冷熱や磁気冷凍などとの連携が課題。

-

長期運用における信頼性評価や故障モードのデータ蓄積が不十分。

🧠 3. 超伝導量子コンピューティングとエレクトロニクス

主な記事:

-

国産初の超伝導量子コンピュータ。外部から使えるクラウドサービスも(2023/03/24)

-

概要:理化学研究所が開発した国産初の超伝導量子コンピュータが本格稼働。クラウドサービスを通じて外部からの利用が可能に。

量子コンピュータを利用できる「量子計算クラウドサービス」開始~国産超伝導量子コンピュータ初号機の公開=2023-03-24 理化学研究所,産業技術総合研究所,情報通信研究機構,大阪大学,富士通株式会社,日本電信電話株式会社理化学研究所(理研)量子コンピュータ研究センターの中村 泰信 センター長、産業技術総合研究所 3D集積システムグループの...

量子コンピュータを利用できる「量子計算クラウドサービス」開始~国産超伝導量子コンピュータ初号機の公開=2023-03-24 理化学研究所,産業技術総合研究所,情報通信研究機構,大阪大学,富士通株式会社,日本電信電話株式会社理化学研究所(理研)量子コンピュータ研究センターの中村 泰信 センター長、産業技術総合研究所 3D集積システムグループの...

-

トレンドと課題:

🔹 トレンド詳細:

-

超伝導を基盤とした「量子ビット(超伝導キュービット)」が、現在の量子コンピュータ開発の主流技術。

-

国産量子コンピュータも登場し、クラウド経由での外部アクセスが可能な環境が整いつつある。

-

「エラー耐性の高い量子ビット設計(トポロジカル量子計算など)」への移行も研究段階に突入。

⚠️ 今後の課題:

-

超伝導量子ビットの「コヒーレンス時間(情報保持時間)」の限界とその揺らぎにより、大規模演算が制限されている。

-

冷却要件(20mK前後)を満たす極低温冷却技術のコスト・サイズ・安定性の改善が求められる。

🔧 4. 超伝導技術の実用化と社会実装

主な記事:

-

超伝導ケーブルの実証成功昭和電線グループやNEDO、26年度の実用化目指す(2022/11/29)

-

概要:昭和電線グループとNEDOが共同で、超伝導ケーブルの実証に成功。2026年度の実用化を目指す。

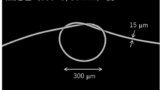

世界最細、直径15マイクロメートルの超極細MgB2超電導線を開発~液体水素の冷熱を利用した超電導応用機器の実用化で温室効果ガスの排出量削減に貢献~2022-11-29 新エネルギー・産業技術総合開発機構,物質・材料研究機構 (NIMS),明興双葉株式会社NEDOが実施する「エネルギー・環境新技術先導研究プログラム」において、今般、NIMSと明興双葉(株)は、世界最細となる超電導線全体...

世界最細、直径15マイクロメートルの超極細MgB2超電導線を開発~液体水素の冷熱を利用した超電導応用機器の実用化で温室効果ガスの排出量削減に貢献~2022-11-29 新エネルギー・産業技術総合開発機構,物質・材料研究機構 (NIMS),明興双葉株式会社NEDOが実施する「エネルギー・環境新技術先導研究プログラム」において、今般、NIMSと明興双葉(株)は、世界最細となる超電導線全体...

-

トレンドと課題:

🔹 トレンド詳細:

-

インフラ向け(送電・変電)や医療機器(MRI)の既存応用に加え、データセンター・蓄電・新交通(リニアなど)への新規用途展開が加速。

-

GX(グリーントランスフォーメーション)政策や脱炭素化の観点から、低損失伝送技術として再注目されている。

⚠️ 今後の課題:

-

導入初期コストとメンテナンス費用が高く、費用対効果の社会的合意形成が必要。

-

長期使用における劣化、事故時の安全性評価が不十分。

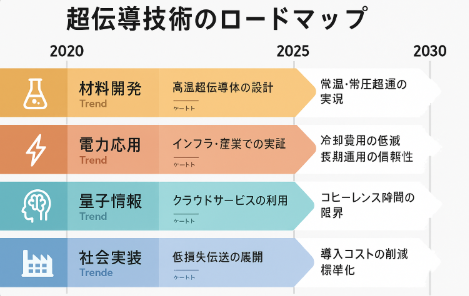

📈 総合評価と今後の展望

| 分野 | 進展度 | 課題 |

|---|---|---|

| 材料開発 | ★★★★☆ | 室温・常圧超伝導、安定性 |

| 電力応用 | ★★★★☆ | 冷却費用、長期運用信頼性 |

| 量子情報 | ★★★★☆ | コヒーレンス維持、低温環境依存 |

| 社会実装 | ★★★☆☆ | 導入コスト、法制度・標準化 |

🔮 未来展望(2030年を見据えて)

-

マテリアル・インフォマティクスやAI支援材料設計の導入により、次世代超伝導体の開発加速が期待。

-

「クライオジェニック・エレクトロニクス(極低温エレクトロニクス)」の応用拡大と冷却装置の小型・高効率化。

-

標準化団体や政府主導のパイロット導入事業が社会受容性を高め、商業化への転機を迎える可能性。