1702地球物理及び地球化学

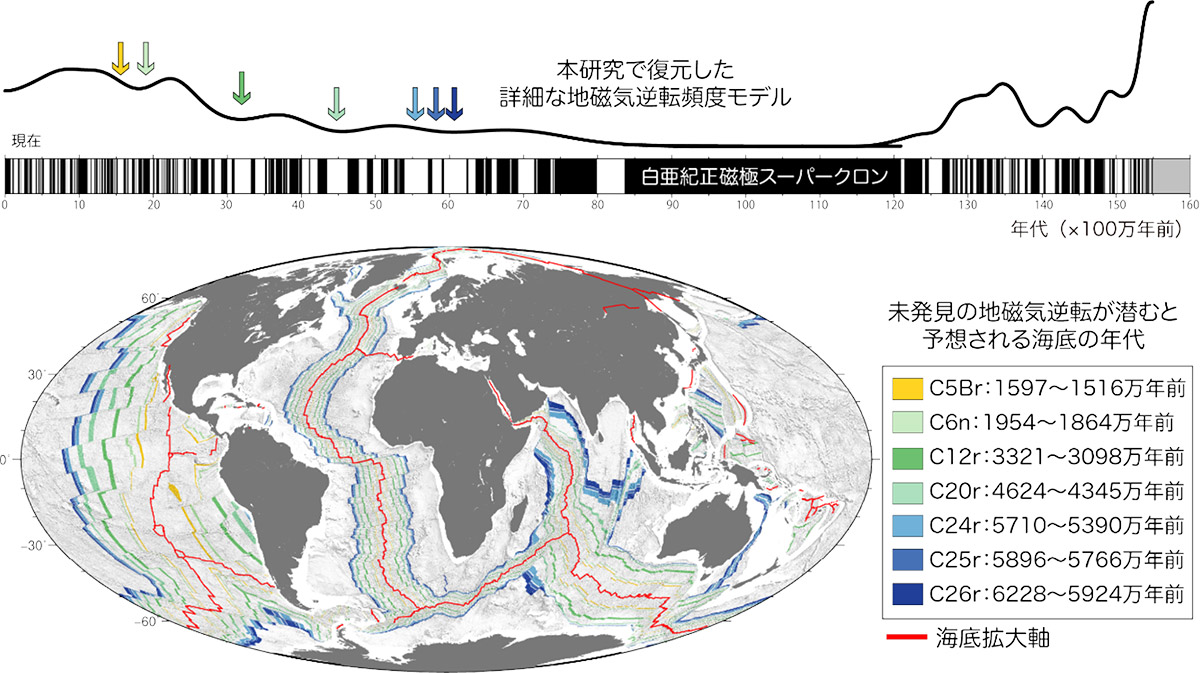

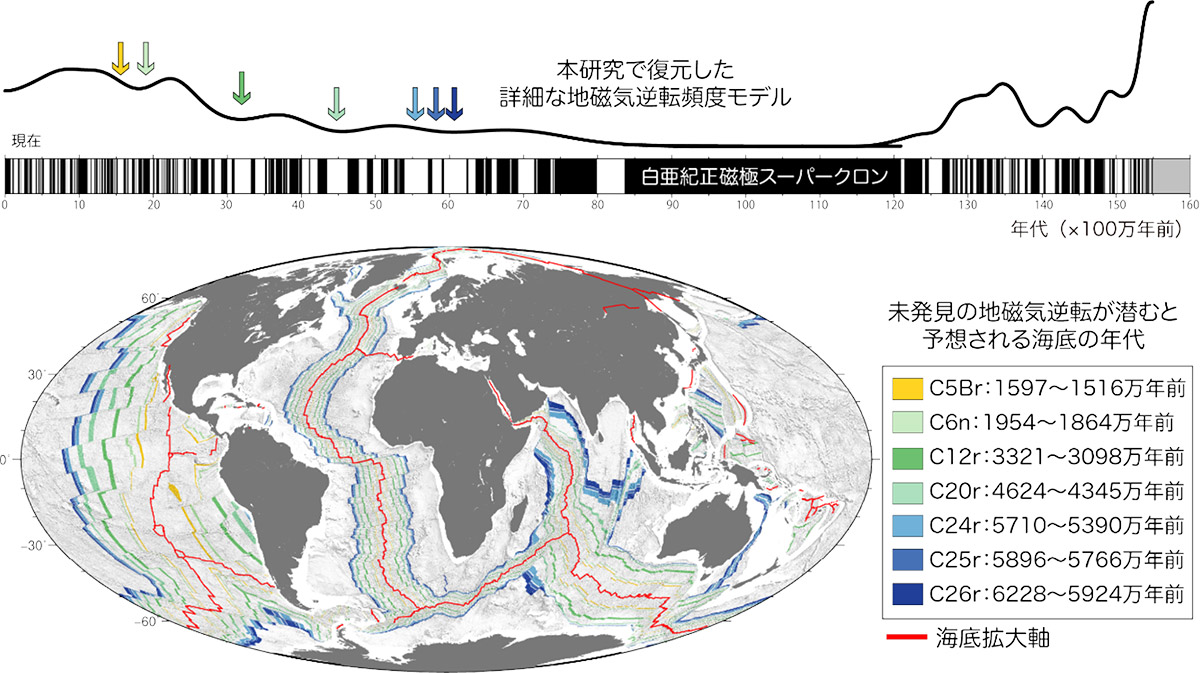

1702地球物理及び地球化学 地磁気逆転史に「未発見の逆転」が潜む証拠 ―高分解能調査が必要な時代を統計解析で可視化―

2026-02-24 国立極地研究所,東京大学,九州大学,総合研究大学院大学,統計数理研究所,高知大学国立極地研究所を中心とする研究グループは、過去約1億5500万年の地磁気逆転データ(GPTS2020)を適応バンド幅カーネル密度推定(AK...

1702地球物理及び地球化学

1702地球物理及び地球化学  1702地球物理及び地球化学

1702地球物理及び地球化学  1702地球物理及び地球化学

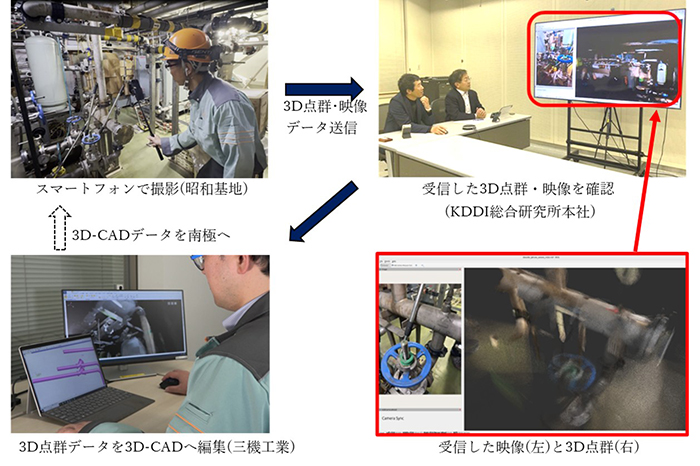

1702地球物理及び地球化学  1604情報ネットワーク

1604情報ネットワーク  1702地球物理及び地球化学

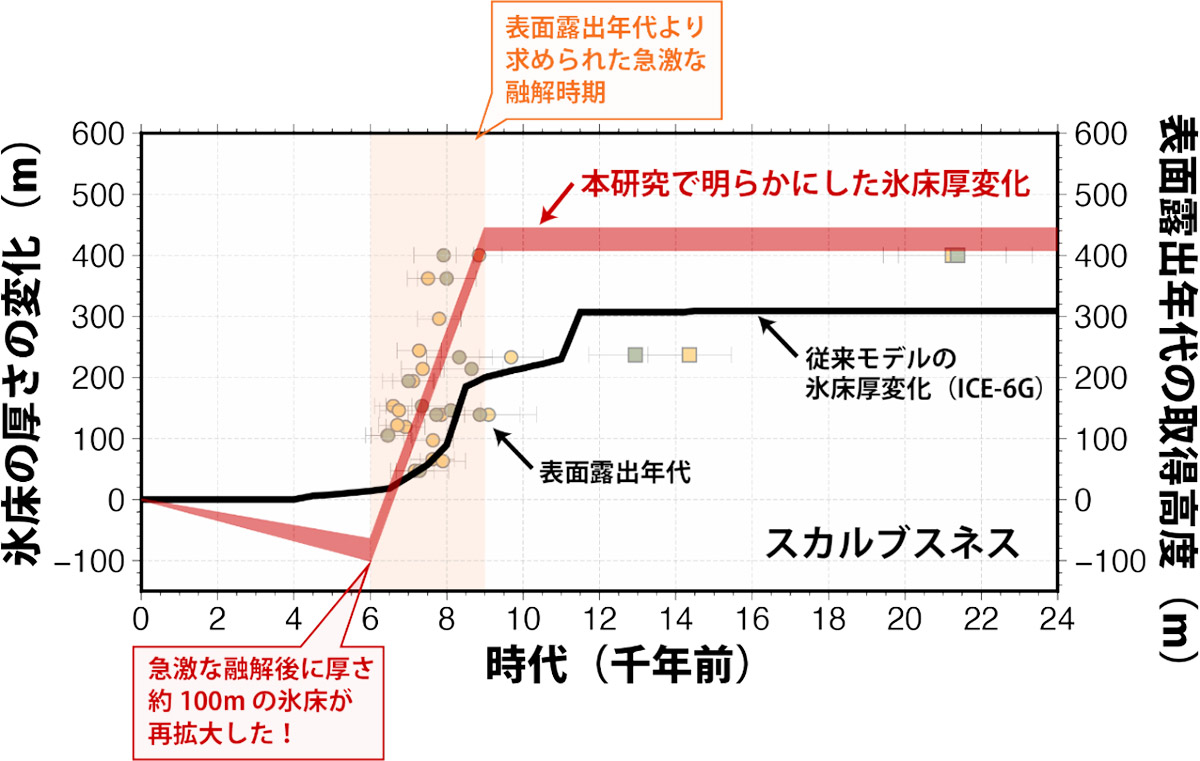

1702地球物理及び地球化学  1702地球物理及び地球化学

1702地球物理及び地球化学  1702地球物理及び地球化学

1702地球物理及び地球化学  1702地球物理及び地球化学

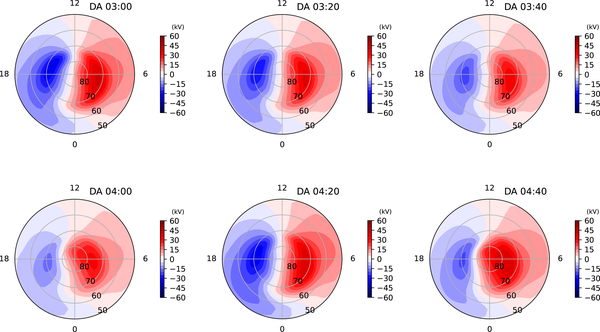

1702地球物理及び地球化学  1702地球物理及び地球化学

1702地球物理及び地球化学  1702地球物理及び地球化学

1702地球物理及び地球化学  1702地球物理及び地球化学

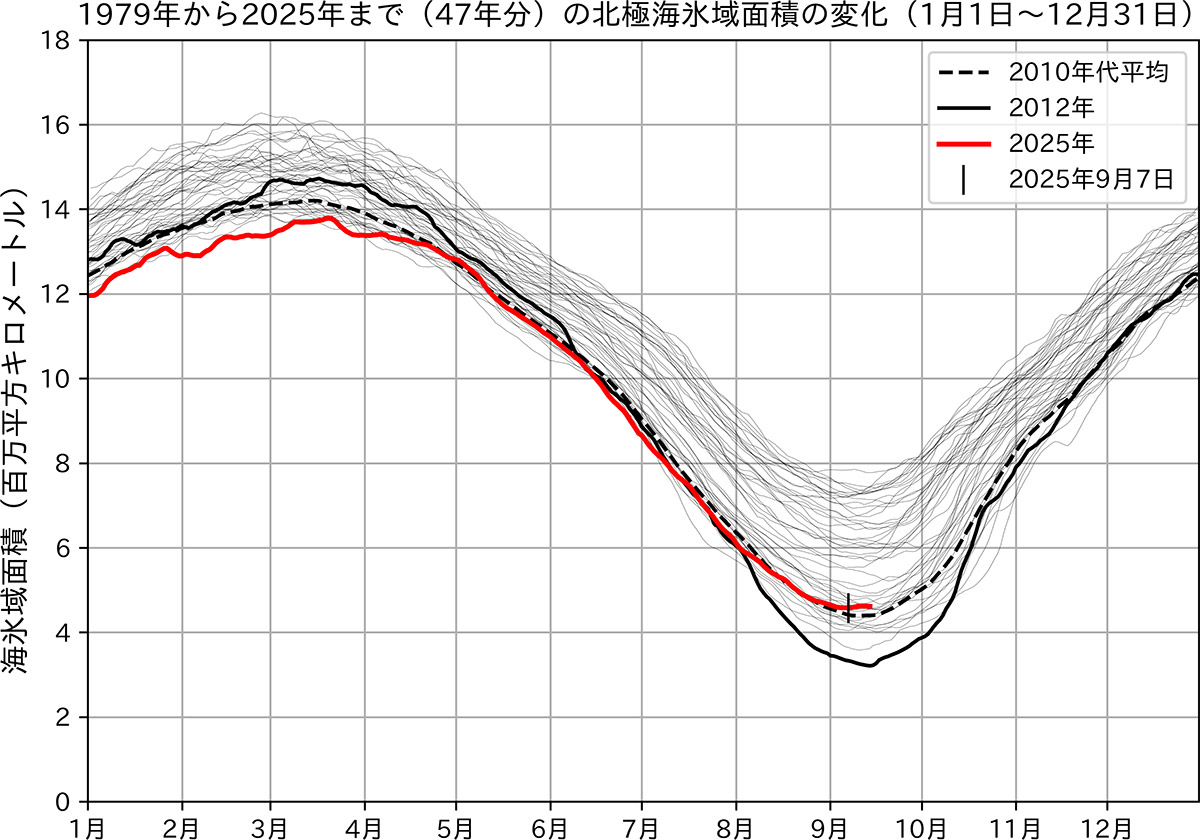

1702地球物理及び地球化学  1404水産水域環境

1404水産水域環境