1701物理及び化学

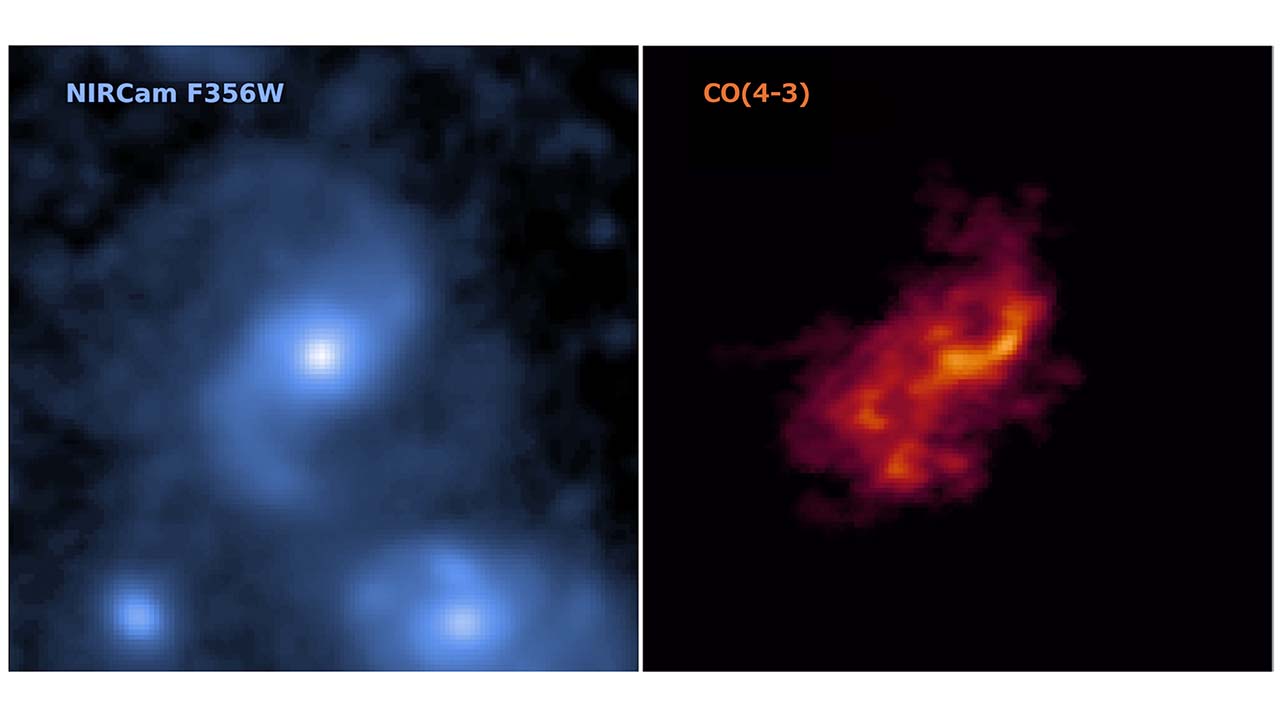

1701物理及び化学 115億光年かなたに”巨大渦巻”を発見~世界最先端の望遠鏡で見えてきたモンスター銀河の素顔~

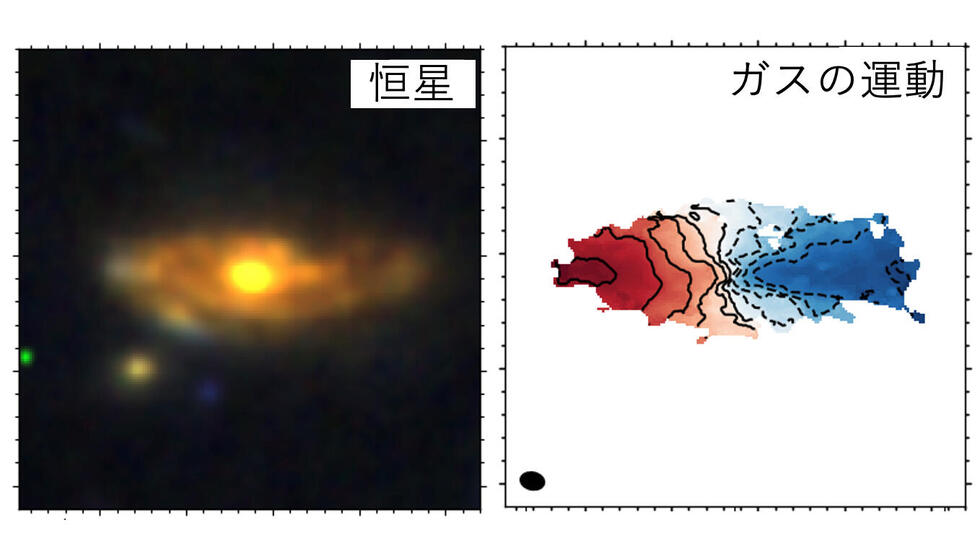

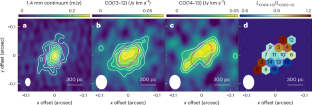

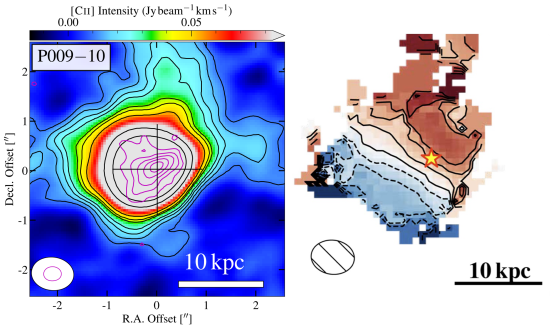

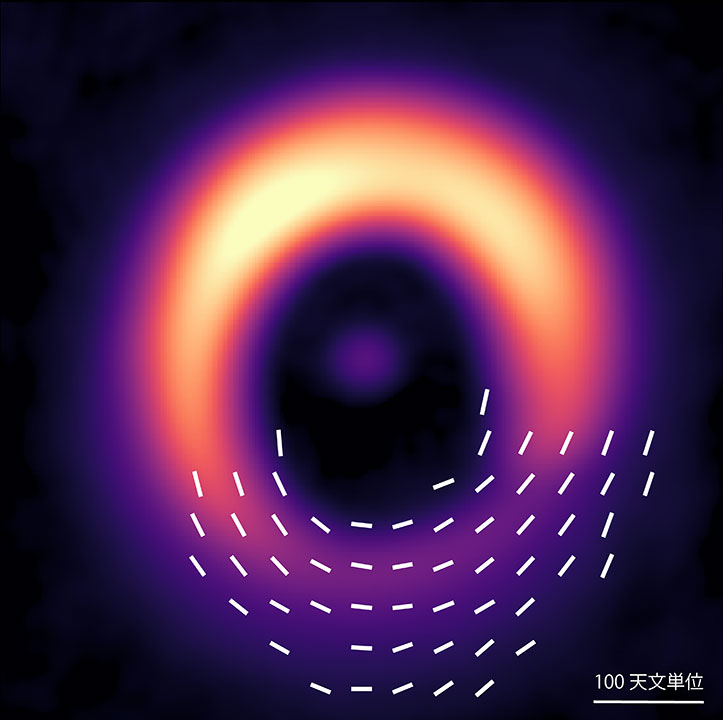

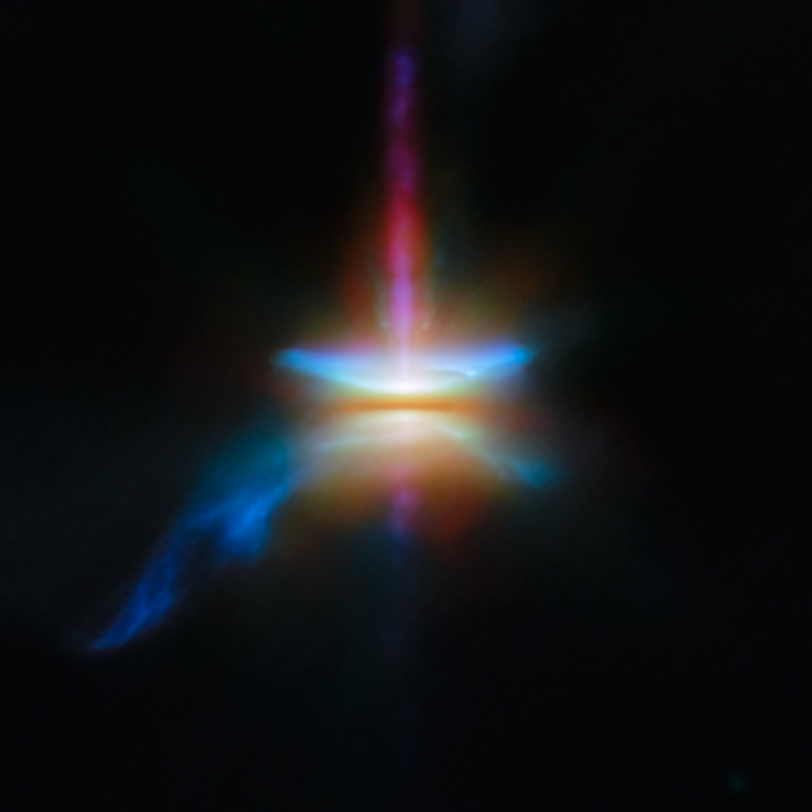

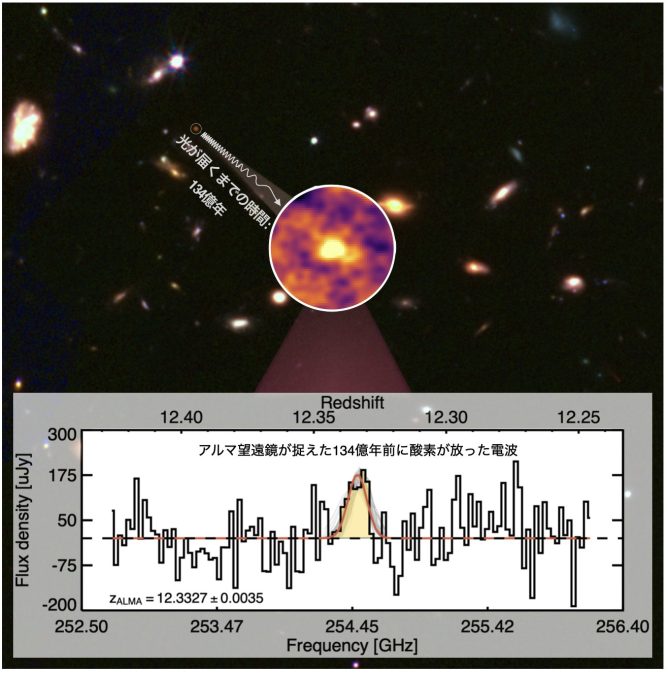

2025-03-28 名古屋大学名古屋大学の梅畑豪紀特任助教らの国際共同研究チームは、ジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡とアルマ望遠鏡を用いた観測により、115億光年彼方の爆発的星形成銀河(モンスター銀河)ADF22.A1が、高速回転する巨大な...

1701物理及び化学

1701物理及び化学  1701物理及び化学

1701物理及び化学  1701物理及び化学

1701物理及び化学  1701物理及び化学

1701物理及び化学  1701物理及び化学

1701物理及び化学  1700応用理学一般

1700応用理学一般  1701物理及び化学

1701物理及び化学  1701物理及び化学

1701物理及び化学  1701物理及び化学

1701物理及び化学  1701物理及び化学

1701物理及び化学  1701物理及び化学

1701物理及び化学