1700応用理学一般

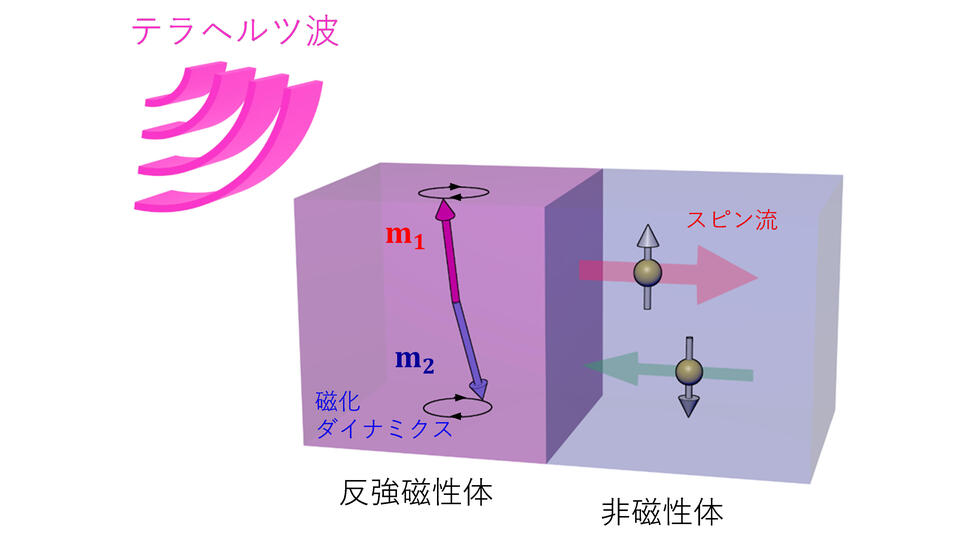

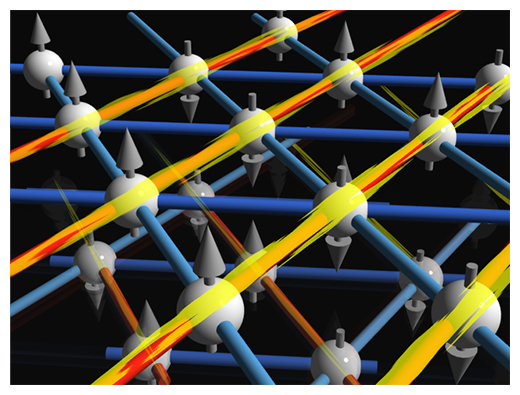

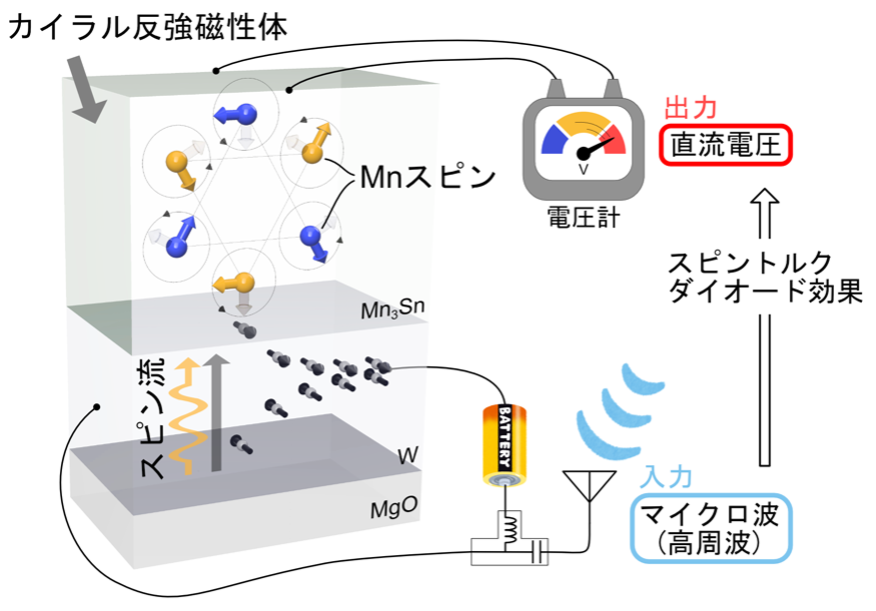

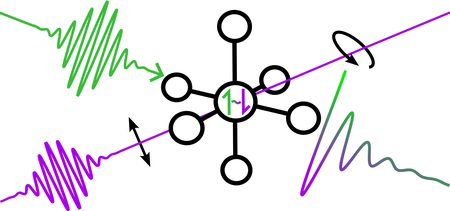

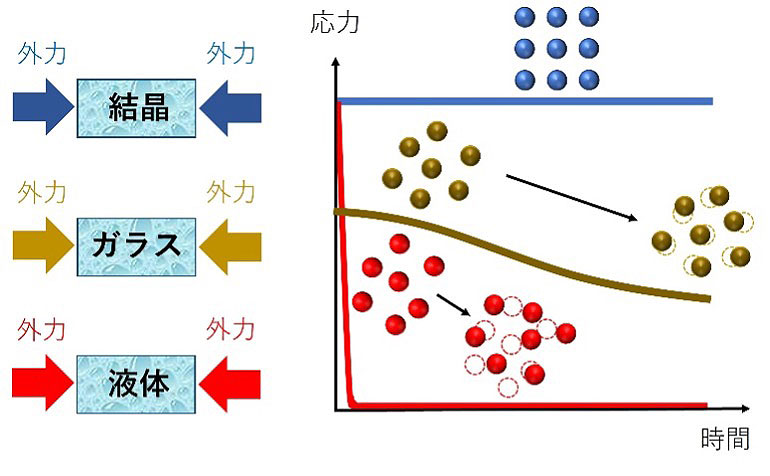

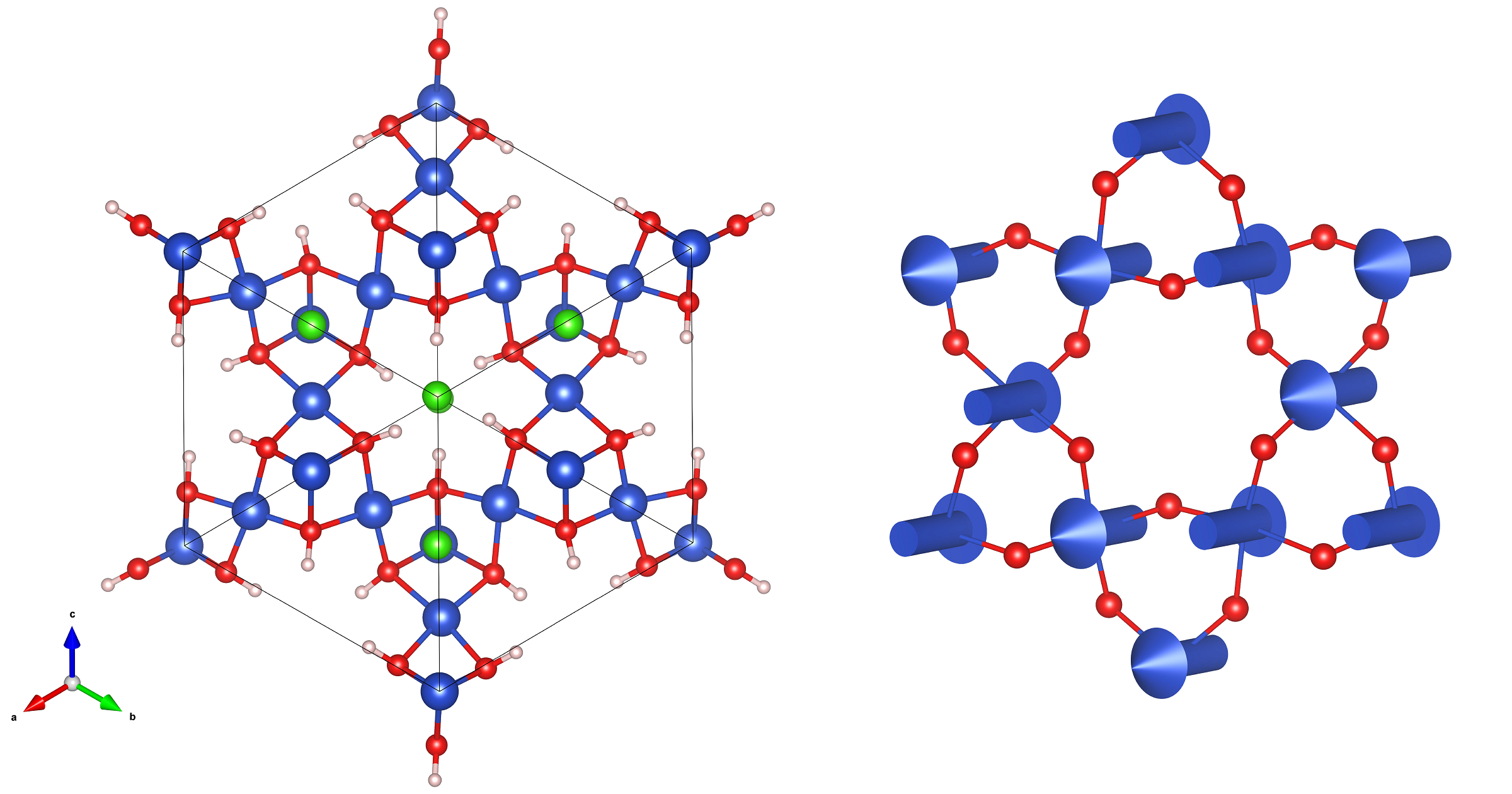

1700応用理学一般 テラヘルツ波がスピン流に変換される機構を実証・解明 ~通信、メモリー技術を革新する“スピントロニクス”発展に寄与~

2024-12-18 名古屋大学名古屋大学大学院工学研究科の森山 貴広 教授、服部 冬馬 博士前期課程学生、夛田 圭吾 学部生らの研究グループは、福井大学遠赤外領域開発研究センター・石川 裕也 講師、藤井 裕 教授、山口 裕資 准教授、立松...

1700応用理学一般

1700応用理学一般  1700応用理学一般

1700応用理学一般  1700応用理学一般

1700応用理学一般  1700応用理学一般

1700応用理学一般  1700応用理学一般

1700応用理学一般  1700応用理学一般

1700応用理学一般  1700応用理学一般

1700応用理学一般  1700応用理学一般

1700応用理学一般  1700応用理学一般

1700応用理学一般  1700応用理学一般

1700応用理学一般  1700応用理学一般

1700応用理学一般  1700応用理学一般

1700応用理学一般