0110情報・精密機器

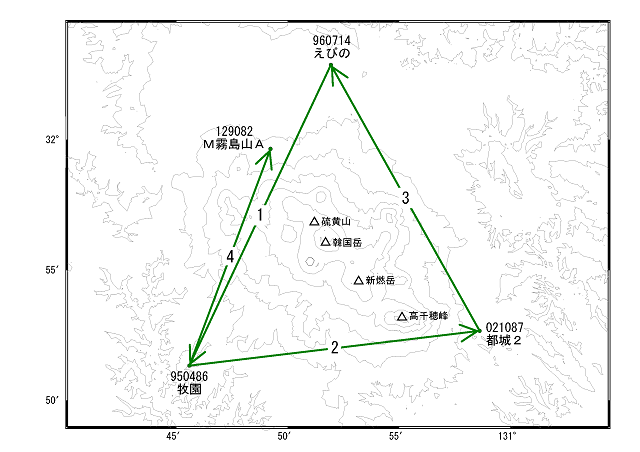

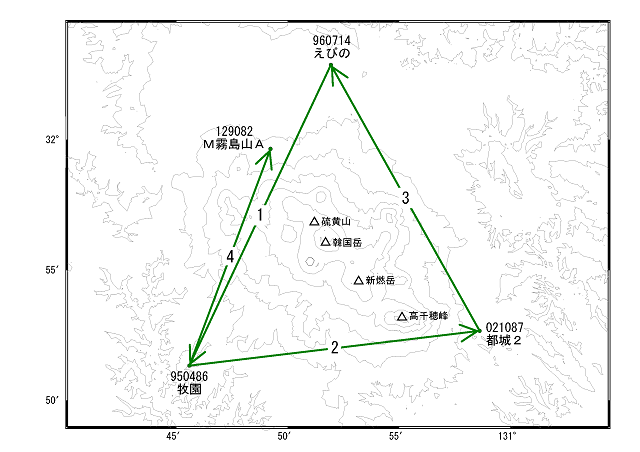

0110情報・精密機器 霧島山周辺のGNSS連続観測結果について

霧島山の山体を囲む3つのGNSS電子基準点間のそれぞれの距離は、2018年3月6日の新燃岳の噴火以降、縮む傾向が見られています。

0110情報・精密機器

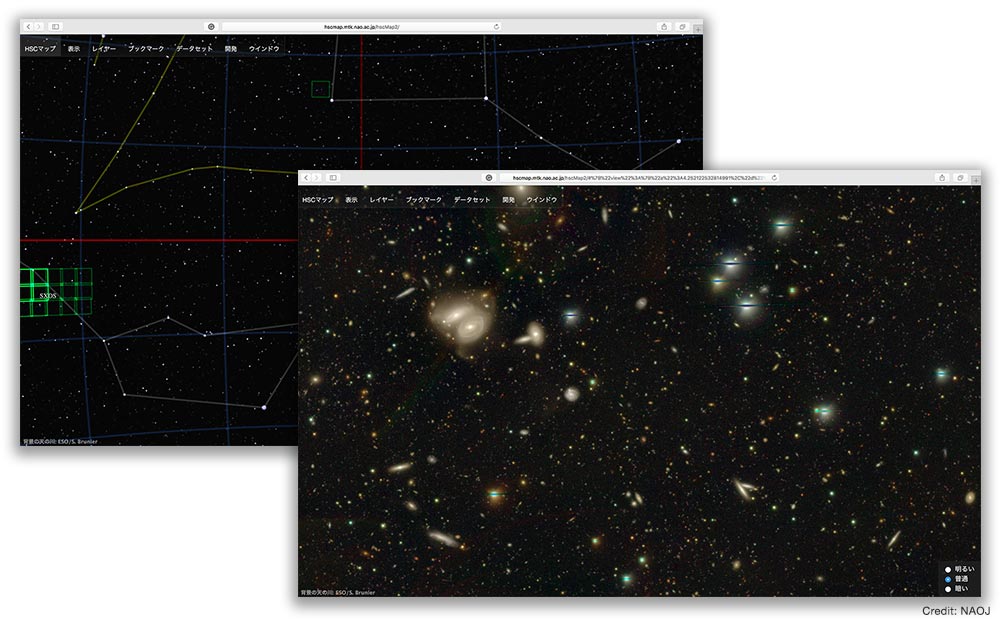

0110情報・精密機器  0303宇宙環境利用

0303宇宙環境利用  0300航空・宇宙一般

0300航空・宇宙一般  0300航空・宇宙一般

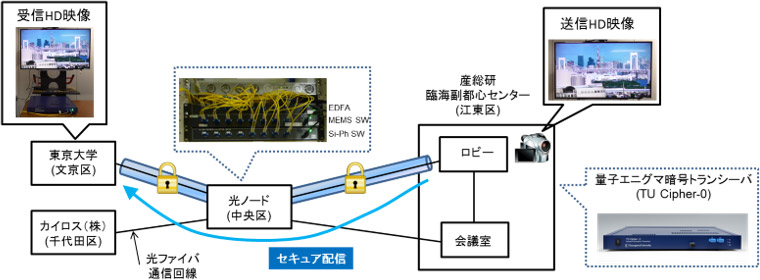

0300航空・宇宙一般  1604情報ネットワーク

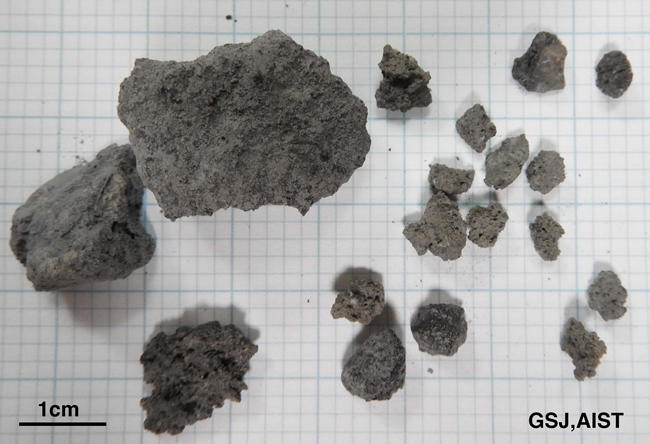

1604情報ネットワーク  1703地質

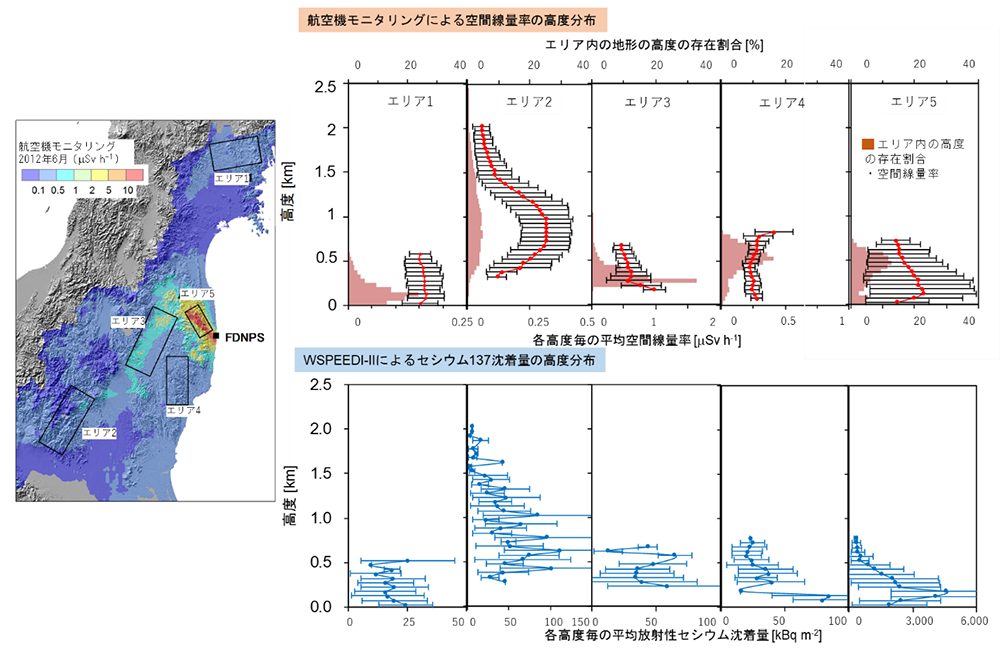

1703地質  2005放射線防護

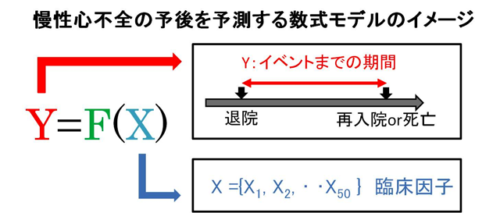

2005放射線防護  1504数理・情報

1504数理・情報  1702地球物理及び地球化学

1702地球物理及び地球化学  0403電子応用

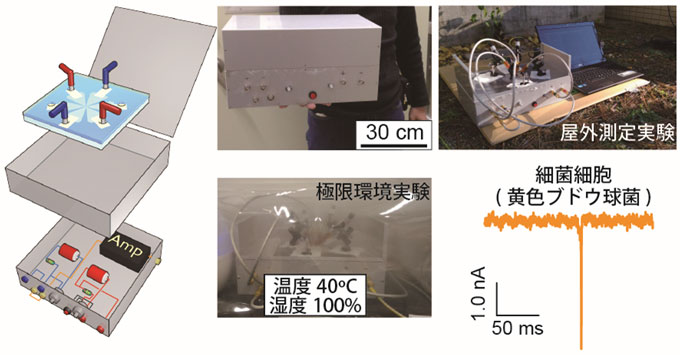

0403電子応用